雄壯激昂的進行曲是上世紀50年代的主旋律,不管是1950年的抗美援朝,1951年的西藏和平解放,還是1953年第一個5年計劃的實施,1956年的社會主義改造基本完成,似乎只有進行曲才能抒發強烈的愛國情懷。這時期流行的歌曲絕少兒女情懷,多是抒發對祖國、領袖、英雄、生活的熱愛。抗美援朝,保家為國,使《中國人民志愿軍戰歌》、《英雄贊歌》、《我是一個兵》等“兵歌”廣泛流傳。同時《我的祖國》、《歌唱祖國》、《瀏陽河》、《克拉瑪依之歌》、《新疆好》、《草原之夜》、一支支歌唱社會主義、凝聚中華民族力量的歌曲,唱遍了大江南北、長城內外。近日記者采訪了城北街道洪源社區志愿軍老戰士吳瑾瑜與其丈夫楊耀先。了解那個年代的年輕人,如何高唱著“雄赳赳氣昂昂,跨過鴨綠江”投入抗美援朝一線的情景。

楊耀先:我在學校就給她寫信

“雄赳赳,氣昂昂,跨過鴨綠江,保和平,為祖國,就是保家鄉,中國好兒女,齊心團結緊,抗美援朝打敗美帝野心狼。”半個多世紀的歲月早已洗禮了戰爭的創傷,但當78歲的老人昂首挺胸唱起這首歌,記者分明還能感受50多前年他們的愛國激情。楊耀先退休后自學五線譜,對樂理知識有所研究,他說進行曲有這種好處,可以很快調動人的情緒,讓你變得樂觀勇敢充滿自信。當年,一些年輕人唱著進行曲奔赴抗美援朝一線,而另一些年輕人也唱著進行曲投入火熱的社會主義建設。楊耀先是后者,吳瑾瑜是前者。

楊耀先與吳瑾瑜是華東軍區軍事政治大學浙江分校的同學,這是1949年金華解放時部隊辦的。當時楊耀先在一大隊二中隊,吳瑾瑜在四中隊。他們的正式交往是在幾年后的抗美援朝時期。“那年下半年,我被選到地方開展土改工作,事后了解,參加土改的同學是學校安排留校的,當我回到部隊后,發現同學們大都分到了部隊。”楊耀先說。

而此時吳瑾瑜被分到21軍文工團,先是在浙江奉化,隨后到江蘇蘇州,1952年12月,隨部隊進入朝鮮。“我們是與20軍調防的,不過我們62師比部隊先幾個月到朝鮮,先是到西線,后到東線。我在62師后勤部搞俱樂部工作兼做文化教員。”吳瑾瑜于2007年患了中風,身體不是很好,說話聲音很輕。

“那時候志愿軍是最可愛的人,我們在后方的年輕人也經常唱志愿軍戰歌,一方面是被歌曲感染,恨不得能插上翅膀飛到朝鮮參加戰斗,一方面也牽掛著前線的同志。部分有一天突然想起有一位叫吳瑾瑜的女同學隨部隊入朝,于是千方百計打聽到聯系方式,就這樣開始寫信。”楊耀先回憶。

吳瑾瑜:和老排長查哨

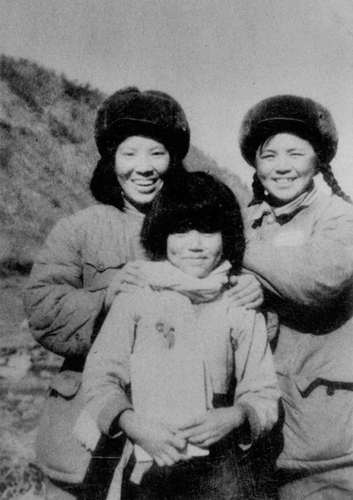

吳瑾瑜在文工團是演話劇的,到了朝鮮以后,她是文化教員,因此教年輕戰士唱歌也是工作之一。“年輕人學歌很快,況且以進行曲為基調的歌一般都比較好學,因此教兩三遍他們都會唱了。部隊經常會有拉歌,譬如飯前,會前等等。我還記得在擔架連的時候,有一群江西籍戰士非常尊重我這個女教員,每次來請教文化方面問題都會說‘報告文化教員,我是某某戰士,可以進來嗎?’”回憶往事,吳瑾瑜仿佛回到了年輕時。

1953年6月上旬,吳瑾瑜從師機關下到營,又從營下到排,當時年僅20歲,是整個排唯一的女性。“當時我們駐在朝鮮黃海島黃川郡黑橋里院洞里東山,緊挨駐地的是公路。雖說是二線,但一有情況必須在一小時內趕到前沿陣地。”吳瑾瑜今年79歲,雖說身體不好,但回憶往事思路還清晰,她說:“當時部隊駐得分散,一個排幾乎就是一個獨立指揮所。”

吳瑾瑜所在排的位置和擔負的使命非常重要,因為前方所需要的軍用物資都是從旁邊的公路運過去,因此保證公路的通暢,是全排最重的戰斗任務。“當時敵人千方百計要炸毀公路,經常派飛機偵察、掃射和轟炸。公路邊設了很多哨位,跟隨排長查哨也是我的份內事。”

讓吳瑾瑜感到害怕的是,漆黑的夜里在荒郊野外走陌生路。“但難還難在一路上不能說話,不能發出任何聲響。查哨路上經常看到信號彈,遠遠地在數百米外升空,這是附近潛伏的特務在用信號彈指示敵機轟炸目標。只要見到信號彈就沒有哪個戰士不咬牙切齒的。”

令吳瑾瑜難忘的還有兩件事。其一是一名戰士出門打水忘了給鉛制的水桶作偽裝。以至水捅在陽光下發出反射,很快引來敵機低空偵察。那名戰士責令作書面檢查。其二是每晚就寢休息的時候,老排長都要派出一名戰士在吳瑾瑜窗外戰崗。“從此無論我遇到什么困難,每每想到這,內心就豪情滿懷,就有了克服困難的勇氣。”據介紹,吳瑾瑜從部隊出來后,先是到武義婺劇團當導演,文化大革命期間因歷史問題回到洪源務農,1979落實政策后在省委黨校退休。

相關鏈接

志愿軍戰歌歌詞原是志愿軍炮兵部隊連政治指導員麻扶搖寫的出征詩,最初載于新華社1950年11月25日發的《記中國人民志愿部隊幾位戰士的談話》的電訊稿。作曲家周巍峙為志愿軍的英雄氣概所感動,為這首詩譜了曲,首刊在1950年12月第4期《時事手冊》上,歌名為《打敗美帝野心狼》。后來,作曲者又將歌名改為《中國人民志愿軍戰歌》。這首歌,采用進行曲式,氣勢雄壯,節奏鏗鏘。在抗美援朝戰爭期間,它激勵著中國人民志愿軍英勇奮戰,去爭取勝利。它也深受群眾的喜愛,鼓舞了人民群眾的愛國主義和國際主義精神。1954年3月,在中央人民政府文化部、中國文學藝術界聯合會舉辦的“三年來全國群眾歌曲評獎”中獲得一等獎。