白龍橋洞溪村南接二環線,北臨浙贛鐵路,雙十公路縱貫全村。洞溪村轄3個自然村,8個村民小組,耕地面積800畝,1996年以來,洞溪村兩委以“以資引資、以廠引廠、以人引人”的發展思路,本著“一心為企業服務”的態度,吸引外來企業進駐,駐村企業從1996年的兩家迅速發展到現在的126家,去年實現工業總產值30多億元,上繳稅收2億多元。目前已形成了以汽車齒輪加工、塑料制品加工、機械加工為主導的汽摩配產業基地,其中汽摩配工業產值占整個村工業產值的70%,被譽為“華東汽配第一村”,完成了從荒涼、破舊的“窮村”到遠近馳名的“工業村”的華麗轉身。

企業的不斷入駐,帶來了全國各地的打工者,村民們不再外出打工而是造好了房屋當起了收租人,小吃店、理發店、超市等第三產業漸漸繁榮,據統計,洞溪村總人口7000人,其中戶籍人口只有820多人,外來人口卻有6000余人,帶動當地經濟的同時,也帶來不少治安問題,而洞溪村龐大的流動人口管理和登記工作的重擔就落在村流動人口協管員倪寶森、潘學建、盛始園三個人的肩上。

4月24日這天,記者來到洞溪村,體驗了一把農村流動人口協管員的酸甜苦辣。

體驗日記之一

渴望一個微笑

早上8點沒到,倪寶森的電話就打進來了:“我現在已經在鎮派出所了,要將前一天新登記的流動人口信息輸入到服務中心的電腦系統里,過半個小時就能回村子了。”去白龍橋派出所錄入信息,完全可以在8點半上班時間再去,可為了不影響到村里的工作,倪寶森特意將上班時間提早半小時。

8點30分,不差分毫,我看見倪寶森騎著摩托車遠遠從村口駛來,今年45歲的他正值壯年,身穿協警制服,有著精悍硬朗的體魄,眼神犀利,十分精神。倪寶森是去年當選村兩委的“新人”,洞溪村治保主任,是土生土長的洞溪人。

廢話不多,馬上動身。帶上十多本《流動人口登記簿》,一疊《致居住出租房的公開信》和《出租房消防安全責任書》,倪寶森利用走路時間,給我介紹了流動人口協管員的主要工作內容和職責,包括宣傳流動人口與出租屋的法規政策、實時登記、采集、錄入流動人口與出租屋基本信息,督促轄區出租屋業主、用工單位簽訂相關責任書,落實管理責任等多項內容。

入戶調查自有“套路”

憑借近一年的工作經驗,倪寶森的調查自有“套路”。“開門先看臉,看看住戶臉生不生,因為一般登記過的人我都會有印象;拿到身份證后再對照看看本人與身份證信息是否吻合;將信息登記在本子上,但這還不是最后一步,我們還需要將信息進行電腦錄入,驗證通過才算完成。”

9點多,我們敲開了第一扇門,開門的是一位中年婦女,來自安徽,一看見倪寶森的制服,就很配合地拿出了身份證登記。接著連敲了一幢樓里的出租房門,都進展得十分順利。我心想這協管員的工作做起來也不是想象中那么難嘛。

正想著,這邊倪寶森又敲響了一扇門,但敲了多聲都不見人來開門,聽動靜卻有人聲,我不禁緊張地繃起了心弦,過了好一會兒,一位年過花甲的老人慢悠悠地打開了門,一口濃重的貴州口音,耳朵不好,我們問東他答西,想叫他把名字寫下來,他卻不識字,經過一番折騰,還是沒問出什么,這時倪寶森靈機一動,問道:“大爺,您兒子叫什么名字?有他的電話嗎?”“哦,電話有,號碼我兒子給我寫在紙上了。”我們按照號碼撥通了電話,這才從電話那頭的年輕男子口中準確地得知了住戶信息。

“我從小就沒離開過洞溪,敲的都是鄰居的門,可這門敲得一點也不輕松啊。”倪寶森記得,他有一次上門登記,剛敲開門說明來意,聽說要登記身份信息,住戶就有些抵觸,倪寶森足足花了30分鐘解說政策,最終說服住戶拿出身份證,“有些人比較敏感,不喜歡被印上流動人口的標簽,對普查抱有抵觸心理,這就需要我們協管員耐心地解釋和勸說。”晚上才是“黃金時間”

時間過得飛快,轉眼到了下午4點,數一數登記的戶數,卻只有十多戶,我們一個白天雖然敲了幾十戶人家的門,但多數家門緊閉,倪寶森說,白天人們都在外工作,晚上才是流動人口調查的“黃金時間”。

“大家下班休息了,我們的工作才剛剛開始。”倪寶森自從當上協管員后,每天都趕在晚上5點前匆匆吃幾口晚飯,趁著5點至6點的晚飯時間,住戶們基本在家,倪寶森就揣著登記本上門登記,工作到晚上9點左右,多數人準備睡覺了,他才回家吃點夜宵。

除了這個方法,倪寶森還常與另兩位協管員一起,不定期地在集市、菜場等人多的地方進行突擊檢查,“協管員承擔的是村民與住戶的安全,責任重大,自然要認真對待。”倪寶森說,在平常日子,協管員就算是去一趟市區都會主動請假。

最盼住戶理解和戶主支持

洞溪村有3個自然村,說起去年9月剛加入協管員隊伍,負責也雅自然村流動人口管理的女協管員盛始園,倪寶森是滿心欽佩,“流動人口協管員工作中直接接觸的都是一些外來人口,人多而雜,這就需要協管員自身具備一定的自我保護意識和方法,特別是女協管員。”雖然剛當上協管員不久,但盛始園不僅工作認真,膽子也大,倪寶森常夸她是“女中豪杰”,盡管如此,他還是常常提醒她工作時要衣著保守,特別晚上去出租房排查登記時盡量在亮處,或者讓丈夫陪同,有時倪寶森和潘學建在完成自己片區登記任務后,便會當起“護花使者”,與盛始園一起下村。

盛始園在也雅自然村開了一家網吧,她常說:“流動人口的管理工作就像做生意一樣,敲門進去先說一聲‘你好!’在獲得對方的好感和信任后,工作才好做。”但有些時候,縱然協管員的態度誠懇,少部分住戶還是抱著警惕防范的心理,倪寶森說:“雖然大部分住戶還是能配合我們的工作,與部分住戶的溝通還是需要花上一些工夫。”不只是他,所有的流動人口協管員在工作中最迫切渴望的就是理解和支持,在他們心目中,一個微笑比冷眼更加讓人記憶深刻,“如果敲開的每一扇門都能看到一個笑臉,那我就是實現了我的工作價值,什么苦、累都忘得一干二凈了。”

記者感言:結束上、下午村流動人口協管員的體驗,雖然穿著舒適的帆布鞋,雙腳還是止不住酸脹和疼痛,而隨著夜幕降臨,炊煙冉冉升起,與倪寶森一樣的協管員們的工作才算真正開始。“你好!請出示你的身份證!”這樣的開場白,恐怕已說了上萬遍,日復一日登記與調查,繁瑣又枯燥,可他們不怨、不煩、不懼,渴望的,不過是住戶一個理解的微笑。

體驗日記之二

付出,卻不在意回報

春色正濃,染綠了白龍橋鎮洞溪村。綠色掩映下是平坦寬闊的水泥路,整齊劃一的鄉村別墅,林立的現代化廠房。這是我第一次到這個遠近文明的工業村,來時的車上,同事樓婷已經給我普及了一把洞溪村的村史村況。洞溪村工業繁榮,很早就建立了工業園區,孵化了一大批優質企業,金華汽摩配龍頭企業萬里揚集團有限公司就創建于此。

上門辦證解民憂

8點30分,我們的車停在了洞溪村的村辦公大樓旁邊。遠處,一個穿著藍色制服,手上抱著一摞資料的人向我走來,我心想,這就是我今天要跟隨的流動人口協管員潘學建吧,打了聲招呼,還真是他。洞溪村共有3位流動人口協管員,平時有分工、有協作,潘學建主要負責洞溪村工業園區內企業的流動人口管理。

潘學建今年37歲,洞溪村人,今年是他在流動人口協管員崗位上工作的第二個年頭了。“我們村大大小小的企業有一百多家,相應的外來員工就特別多,這些人流動性大,管理起來比較復雜。”潘學建的主要工作就是為這些外來員工辦理暫住證,他需要將工廠里沒有暫住證的人員信息資料收集起來,并采集好照片,帶回鎮派出所錄入、辦理,待辦理完畢后再發放到工人手里。閑聊幾句后,我隨著潘學建向工業園區出發了,此行的目的是給一個工廠的新來員工采集辦證相片。

在飛達印花廠,潘學建一進門,保安便將他認了出來,并主動幫其呼叫人事部的負責人張小姐。潘學建說,因為經常上門,所以他和很多企業的保安、人事經理乃至企業老板都像老朋友一樣熟悉。張小姐介紹說,本來大家辦理暫住證的積極性并不高,很多員工都不拿這當回事,等到需要的時候才知道麻煩了,現在協管員主動上門辦證,我們企業和員工都很支持。

就地選擇了一個比較干凈的白色墻頭作為背景后,潘學建用簡易的單反數碼相機給三四名穿著廠服的女工拍一寸照,“領子翻一下,弄整齊點,頭抬高點,不要太高,就抬一點點,好了,3、2、1——”幾分鐘后,工作完成,女工們帶著滿意的笑容回車間上班去了。

微笑服務暖人心

拍完照片,潘學建又走了好幾家企業了解外來員工的情況,忙著這些事,一上午的時間不知不覺就過去了。“企業里的流動人口登記還算方便,員工的資料廠里一般都有,最難做的還是村里,每天挨家挨戶走,還不一定能登記得很全面。”中飯后,潘學建又帶著我來到了也雅自然村,和另一名流動人口協管員盛始園匯合,一起開始了也雅村流動人口的登記工作。

或三層或四層的鄉村別墅整齊排列,家家戶戶門前都栽滿花草,也雅村的居住環境絲毫不輸給城市里的精品小區,我一面在心里暗暗贊嘆,一面跟著兩位協管員在村頭巷尾“溜達”。潘學建告訴我,眼前的這些樓房是村里四五年前統一建造的,大部分人家都把第一層和第二層租給外來打工的人,第三層則留著自己住。果然,幾乎每戶村民的家門口都寫著“房屋出租”的字樣。

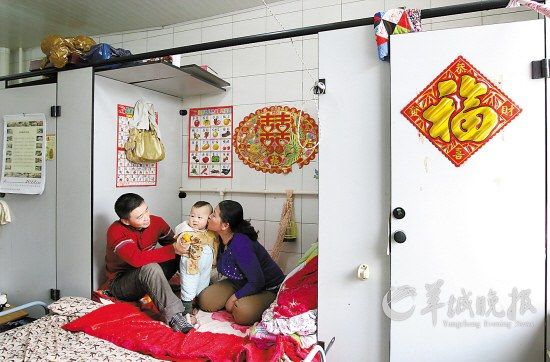

我跟著兩位協管員一起走進一幢居民樓,樓里很安靜,看不到有人進出。“現在租客大多在上班,留在屋里的只有一些帶小孩的和上夜班的。”“這里有一戶是剛搬來的,我們來了好幾次都沒人。希望今天能在家,把情況登記了。”潘學建輕輕敲了敲門。等了一小會兒,一個抱著小孩的女士來開門,潘學建和盛始園微笑著向她說明了來意。

“你的身份證能出示一下嗎?小孩長得真好,叫什么名字?什么時候出生的呀?”親切詢問之后,女士的基本信息全了解了,她是四川人,丈夫在這邊廠里打工,她和小孩剛從老家過來。盛始園把女士和小孩的信息登記在流動人口居住登記簿上,潘學建則交給女士一張臨時居住登記單,囑咐她保存好,下次來查的時候只要出示這張單子,就可以避免重復登記。

勤懇工作不辭辛勞

出了這個屋子,我們又敲開了另一戶人家,就這樣,一下午,我跟著潘學建和盛始園走了六幢居民樓,流動人口登記簿上多出了十幾個人的信息。“記在本子上還不算登記好了,要到派出所輸到電腦才算真正登記完畢,我們每周都會跑好幾趟派出所,把新登記的這些流動人口及時錄入到網絡中。”盛始園說。

忙了一整天,我問兩位協管員對這份工作有什么希望,本以為他們會說希望提高點待遇之類的要求,畢竟我知道這份工作工資并不高,一個月拿到手的就1200元左右,而且電話費、交通費都是自己出。但他們卻告訴我,沒別的要求,就希望住戶能多配合,協助他們把流動人口的管理工作做得更好。

下午4點,我的體驗活動結束了。但潘學建和盛始園的工作卻還要繼續,因為白天租戶多數不在家,登記工作效率不高,而晚上的四點到七點才是他們的重點工作時段,吃過晚飯后,他們還要接著走街串巷……

記者感言:穿大街走小巷,一天走幾十戶,流動人口協管員的工作每天如此,在記者眼里,這樣的工作無疑是繁瑣和枯燥的,但他們卻沒有絲毫怨言,對租戶始終微笑以待,對村民常常噓寒問暖,在沒有嚴格監管的情況下,工作也是盡職盡責、毫不懈怠,這樣的堅持讓我尊敬。他們是普通的人,做著普通的事,他們心里沒有豪情壯志,只是想以一己之力默默守護自己的家園,懂得付出,卻不在意回報,這就是最可貴的事。