制作出的成品

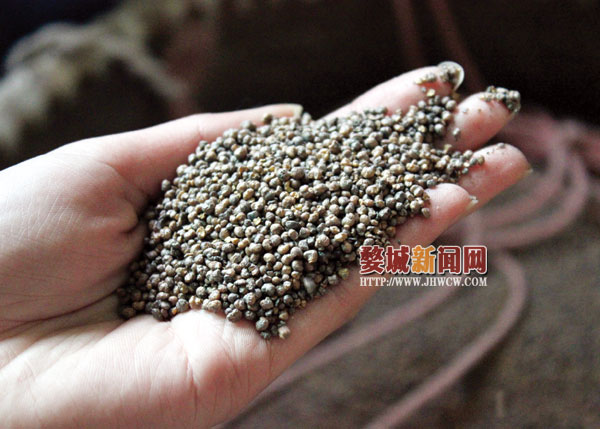

保存“的卜”小米

一味漸漸淡出人們視線的傳統(tǒng)小吃,一名對其戀戀難舍的民間藝人,一段“的卜”的艱難回歸之路,一場非物質(zhì)文化遺產(chǎn)與現(xiàn)代生活的“交融之戰(zhàn)”。當人們一步步走向全球化浪潮的最前沿,感受著新事物帶來的刺激,不再關(guān)注這座城市的古老精魂,那些長滿老繭的雙手,那些嘶啞悠揚的歌謠,那些在指尖流動的美味,卻還有這么一群民間藝人,苦苦守候著…

他叫豐啟生,今年57歲,湯溪鎮(zhèn)高義村人,2006年開始做“的卜”,他說:“這東西現(xiàn)在做的人很少,別人都沒有而我有,生意一定好做。”以最單純的理由開始,卻漸漸癡迷起這份古老的傳統(tǒng)工藝,雖然生意沒有做得如日中天,但憑借一股堅忍不拔的執(zhí)著勁,他愣是將幾近失傳的小吃“的卜”保留了下來,并加工包裝銷往各地。

源遠流長的“的卜”傳奇

的卜是什么?這個念起來拗口又奇怪的東西,別說外地人,就是很多金華人大概都很少知道。豐啟生說,曾有人把他的“的卜”送給朋友,朋友看到這個“卜”字,還以為是蘿卜的加工產(chǎn)品,打開一看,才知道是一種甜點,再一嘗,香香甜甜,味道真不錯。

說起金華“的卜”,還有一段蜿蜒曲折的傳奇故事。明朝末年,李自成攻破明朝首都北京城,蘭妃娘娘隨難民南下,途徑浙江金華府湯溪鎮(zhèn)高義村時病倒了。饑寒交迫、苦不堪言,幸好被一位好心的陳奶奶收留。蘭妃為報答救命之恩,臨別前留下一只無價之寶雙龍玉杯送給陳奶奶做紀念,還將治療燒傷和子宮肌瘤、乳腺增生的宮廷秘方送給她,并把制作皇宮點心“的卜”的技藝傳授給她,原本皇宮內(nèi)的高檔點心,從此流傳到民間,成為百姓也能吃到的皇家御食。

“的卜”用糯米、麥芽、芝麻、桂花、糖等十幾道工序,在特定的溫度和濕度下,以獨特的手工藝制成,不僅口感香甜,而且具有一定的藥用價值,因為飴糖具有“補脾益氣、緩急止痛、潤肺止咳”的功效,黑芝麻則有“潤五臟、強筋骨、益氣力”的作用。凡品嘗過此物者,無不贊口稱絕。

據(jù)說,當年乾隆皇帝微服巡游浙江衢州時,路過湯溪,品嘗過“的卜”的美味,也連連稱奇。1972年美國總統(tǒng)尼克松訪華來到杭州,吃過“的卜”后,好奇地說:“這么薄的一只餅,里面的餡是怎么加進去的,真不可思議。”

“的卜”還有一段令人驕傲的“歷史”,它的故鄉(xiāng)湯溪,是我國現(xiàn)代著名畫家、散文家、美術(shù)和音樂教育家、翻譯家豐子愷的故鄉(xiāng)。1998年,豐子愷的女兒豐一吟曾來到湯溪,還品嘗了湯溪特產(chǎn)“的卜”,并寫過一篇《的卜情》。據(jù)豐啟生介紹,當?shù)厝艘恢惫?ldquo;的卜”叫“的包”,就因為豐一吟女士寫了這篇《的卜情》,他也就把自己的產(chǎn)品取名為“的卜”了。現(xiàn)在他的產(chǎn)品上那“豐氏的卜”四個字,就是豐一吟女士為他題寫的。紛繁復雜的制作工藝

那么,“的卜”到底是怎么做的呢?

“的卜”形狀小而圓,極薄,外面是飴糖,餡則用黑芝麻、桂花、白糖等配制,經(jīng)浸、洗、催、泡、酵、蒸、煮、煎、打、炒、包、的、壓、揉等幾十道工序。首先要將糯米飯蒸熟,拌入麥芽,在缸里放6個小時,接著用榨糖架榨出汁,放入鍋里熬6個小時,熬成晶亮透明的麥芽糖,接著把麥芽糖放在打糖機上拉,漸漸拉成潤白的飴糖。另一方面,芝麻要洗要曬要炒要磨,再與白糖和桂花混合,成為餡料。

接著開始做“的卜”。天氣太熱飴糖要化,太冷又太硬,沒法做。所以做“的卜”的房間里裝著空調(diào),以便調(diào)節(jié)溫度。把餡料包進飴糖,做成長長的一條,然后就是“的”、壓、揉,一直揉到薄得幾乎透明,這才是成品,一只只放進裝著小米的儲藏盒里,等小米吸附了“的卜”的水分,又軟變硬,才可取出食用。

雖然只是一片小小的甜點,但整個制作工藝下來,費時費力,十分復雜。

“最開始做‘的卜’,熬糖就是個大難題,浪費了500斤糯米都沒有成功。”由于“的卜”的制作工藝要求高,會做的人又少,豐啟生好不容易找來了村里僅有幾個的老人家拜師學藝,但老藝人年事已高,無法手把手教他制作,豐啟生的“的卜”手藝只能在摸索中前行。

不會熬糖,他就花錢聘請經(jīng)驗老道的熬糖師傅;不會揉壓,他就一個一個的嘗試;夏天飴糖易化,他在作坊里裝上空調(diào);小米受潮了,“的卜”粘在了一塊,他擦干眼淚,重新翻炒。在一次次失敗中,豐啟生的“的卜”手藝愈加精湛,成為湯溪鎮(zhèn)高義村遠近馳名的“的卜”藝人。艱難坎坷的回歸之路

以前,“的卜”主要在當?shù)卮濉㈡?zhèn)銷售,孩子們?nèi)ネ獾刈x書、當兵,也常常帶些去,作為土特產(chǎn)分給同學朋友。上世紀六七十年代大概是“的卜”的輝煌時代,因為有些人家把“的卜”裝在木桶里,挑到蘭溪、游埠、龍游一帶去賣,深受人們喜愛。但隨著新食品越來越多,歷史悠久的“的卜”漸漸淡出市場。

“‘的卜’不像粽子、湯圓等傳統(tǒng)小吃,家家都能做,它的制作工藝比較復雜,需要專門的作坊或能人才可制作。保存也不易,做好后的‘的卜’外脆內(nèi)香,入口即化,一般放在礱糠內(nèi)儲藏,也只能放上幾天,所以做好的成品必須盡快賣掉,除了送一些到代銷點外,就是批給一些老人四處挑著賣。制作是一項吃力的技術(shù)活,經(jīng)銷方式也吃力不討好,再加上現(xiàn)在零食越來越多,‘的卜’的銷路并不好。”豐啟生開始做“的卜”后,才發(fā)現(xiàn)自己之前的想法有些想當然了,“做的人是少了,可是吃的人更少得可憐,再也找不到當年那么風光的情景了。”

2008年,“的卜”制作技藝作為金華面餅傳統(tǒng)制作技藝之一,與金華酥餅、金華湯包、蘭溪雞子馃、浦江麥餅、永康肉麥餅一起,成為金華市第二批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目。但比起名號響亮的“金華酥餅”、“蘭溪雞子馃”等名優(yōu)特產(chǎn),知道“的卜”的人并不多。

“‘的卜’原是一種冬季點心,八月十五以前都沒人敢做。偶爾有‘的卜’師傅做得早了點,挑到外面去賣,顧客來了,師傅要叫顧客先把錢拿來,錢揣好了,再把‘的卜’迅速從桶里拿出來,交到顧客手中,否則‘的卜’拿出來了再磨磨蹭蹭地付錢找錢,那飴糖可能已經(jīng)粘在手上了。”為此,最先開始,豐啟生做好“的卜”之后,都是叫老婆開著電瓶車拿到鎮(zhèn)上去賣,所以賣的數(shù)量有限,范圍也十分局限。之后,豐啟生開始研究“的卜”的儲藏問題,并通過媒體、報紙、網(wǎng)絡等媒介展開宣傳,進駐市區(qū)的5家土特產(chǎn)商店對外販賣。但穿上層層包裹的“的卜”依舊無法走進人們的日常生活。其實豐啟生最希望的,還是讓‘的卜’進入超市,超市人流量比較大,就算每人買一個,市場也會擴大很多。但沒有QS標志(食品市場準入標志,QS是“質(zhì)量安全”英文Quality Safety的首字母),他的“的卜”只能被無情地拒之門外。與時俱進,為傳統(tǒng)小吃注入生命力

如何發(fā)掘傳統(tǒng)點心的文化內(nèi)涵,并轉(zhuǎn)化成現(xiàn)代商機?甜蜜的“的卜”似乎變成了一個大難題,橫在豐啟生的面前,思前想后,他最后決定,在保存原有精髓的基礎(chǔ)上,為這種已有300年歷史的傳統(tǒng)點心加入現(xiàn)代元素,與時俱進,衍生出新的生命力。

“以前‘的卜’只能儲存在小米或者礱糠里,不易存放,我就想著,得先給它穿件衣裳。”經(jīng)過多次嘗試,現(xiàn)在豐啟生已經(jīng)基本解決了“的卜”的儲存問題,包裝好的“的卜”可以在20℃以下保存12個月,既方便運輸,又方便食用。最難的問題解決了,豐啟生開始在“的卜”的口感和口味上下功夫。以前的“的卜”比現(xiàn)在厚,味道較甜,吃的時候要用兩只手,一只手捏著餅面,另一只手則在下面接著,因為老的“的卜”非常脆,不用手接著,咬一口,餅就會碎開掉在地上。但為了適應現(xiàn)代人的口味,豐啟生將原來的“的卜”厚度減薄,并將甜度減少一半,同時將它制作成軟硬適中的程度,以滿足不同人群的需要。“喜歡吃口感軟一點的,可以直接食用,如果喜歡原來脆脆的感覺,可以放在冰箱里冷凍5分鐘。”

2010年,豐啟生開發(fā)研究了艾草、海苔、番茄三個全新口味的“的卜”推向市場,在跌跌撞撞中勇敢前行。現(xiàn)代人長期對著電腦、手機等電子產(chǎn)品,每天都接觸到大量輻射,他翻查諸多醫(yī)學資料,了解到黑豆的抗輻射效果好,豐啟生靈機一動,何不在“的卜”里加入少許黑豆,為“的卜”的營養(yǎng)價值錦上添花?經(jīng)過多次嘗試,今年,在不影響口感的情況下,豐啟生成功將黑豆磨成粉末,加入到“的卜”之中,為傳統(tǒng)小吃又注入新的生命力。

如今,他一邊申請QS認證,一邊加大“的卜”推廣力度,還將“豐氏的卜”改成了“金華的卜”,為的就是讓客人吃了以后能記住金華有“的卜”。隨著春節(jié)臨近,很多人專程開車來他家買“的卜”,甚至還有客人買了帶到國外去,這對豐啟生是個很大的鼓舞。“并不是說‘的卜’不符合現(xiàn)代人的口味,而是知道的人太少了,吃過的人一般都會再買,今年已經(jīng)有好幾撥客人慕名前來,生意明顯比以前好多了。”現(xiàn)在,他正在考慮用現(xiàn)代的包裝裝上“農(nóng)家味”十足的礱糠,再放進“的卜”,爭取進入超市和旅游產(chǎn)品市場。