“傳遞愛心就是享受幸福”

———記“通園杯”道德模范獎獲得者閻鳳英

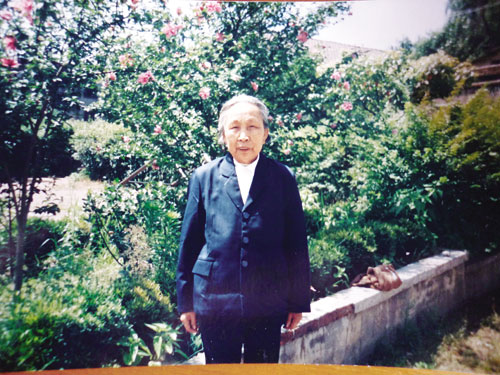

有這樣一位90歲高齡的老人,十幾年靠著微薄的撫恤金過日子,平時生活節儉,但卻樂善好施。去年,還獲得了婺城區第二屆草根人物“通園杯”道德模范獎。她就是城西街道鳳翔社區的閻鳳英。不幸的是,今年3月,老人離開了人世。小兒媳汪琦說,婆婆雖然走了,但她節儉、熱心,從不計較個人得失的優秀品質值得晚輩好好學習。

閻鳳英出生于1920年,她和丈夫都是山東人。解放初期,丈夫因為響應黨的號召隨軍南下,閻鳳英只有一個人帶著兩個孩子過日子。子女說:“那段時間他們住在農村,日子過得很苦,經常是吃不飽、穿不暖,可媽媽每次都對我們說一句話,那就是‘先苦后甜’。后來爸爸當了南下干部,媽媽就帶我們輾轉到金華和爸爸團聚。來到爸爸身邊以后,日子才漸漸好起來,媽媽又生了兩個孩子。平時,媽媽都會教育我們,要珍惜現在的幸福生活。”

1996年,閻鳳英的丈夫過世了,因為是離休干部遺孀,閻鳳英每個月可以領到500元的撫恤金。這些錢除了伙食和看病吃藥外,老人都積攢起來。“有時候,我們也經常勸她,子女都成家立業了,讓她吃點好的、穿點好的,或者跟我們一起住,由我們來照顧她的日常起居,但老人堅持一個人住、一個人吃,90歲還自己燒飯,平日里就吃點蔬菜,衣服也都是穿了很多年的,我們給她送東西,她經常叫我們節約開支。”汪琦說,婆婆平時最愛看的電視節目就是新聞。因為從新聞里,她知道自己該做些什么,婆婆把平日省下來的錢大都用于慈善捐助了。

社區主任朱晶晶告訴記者,社區每次有公益活動,閻鳳英都積極參與。印象最深的就是,汶川大地震后,有一天早上居委會還沒上班,閻鳳英就帶著平日省吃儉用的1000元現金早早地等在辦公室門口。老人說,希望能盡點微薄之力。而且,老人對公益活動樂此不疲,在市區創衛活動中,閻鳳英90歲高齡了,還積極參加文明勸導、撿垃圾、打掃小區衛生、四處張羅叫人疏通小區排污管道等等。同時,老人每天早上都會把自家附近打掃得干干凈凈。“我們也常勸閻鳳英在家休息,這些活讓我們年輕人來做,但她總是說,身體還行,沒有關系。”社區干部說。

都說父母是孩子最好的榜樣。雖然老人已經離開了,但閻鳳英的一言一行,深深影響著每個人,媳婦汪琦就是其中之一。在社區里,汪琦也是個家喻戶曉的熱心人,社區的創衛、巡邏、計劃生育宣傳,樣樣都少不了她,不僅如此,社區哪家哪戶有個大小事件她都會積極上門幫忙解決,居民們都管汪琦叫“樂大媽”。汪琦說,婆婆很支持她參加社區工作,經常在她面前說,如果還年輕,也會堅持每天到社區來幫忙。是婆婆的影響,她才能退休后堅持參與社區工作。2006年,在婆婆的鼓勵下,50歲的汪琦光榮地加入了中國共產黨,成為社區里黨齡最短的老黨員。“現在我和老公都是共產黨員,兒子也是入黨培養對象,這都源于婆婆的教育,婆婆經常告訴我們現在的幸福生活是黨給的,要聽黨的話。”汪琦開心地說,除了受婆婆的影響外,她之所以大把年紀還加入共產黨,也是要激勵自己更好地為社區居民服務。

婆婆非常重視‘道德模范’這個獎,這也是她平生第一次獲獎,她非常開心,一有親朋好友到家里來,婆婆都會告訴對方。婆婆還交代過,如果她有一天離開了,要子女們把獲獎證書收藏好,隨時可以拿出來教育后代子孫如何為人處事。”汪琦還告訴記者,閻鳳英雖然沒讀過什么書,但非常明事理,當兒媳26年了,從來沒看到老人發過一次脾氣,沒聽過老人說一次是非,而且有一次汪琦還看見老人在練字,寫下了這么一段話,“我這一生平平淡淡、普普通通,但我很幸福,我有四個孝順的孩子,我有社會給我的關愛,我的前半輩子交給了家庭,我的余生要留給社會,即使只能盡微薄之力,我也要回報社會。因為傳遞愛心的過程就是享受幸福的過程。”