<sup id="ecicy"></sup>

紙上妙剪冠金華

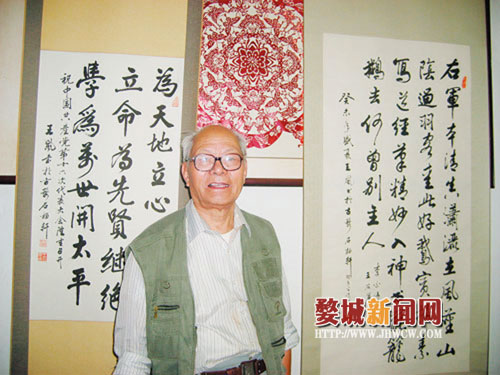

——記“金城杯”優秀民間文化傳承獎得主王風

1922年,王風出生在義烏佛堂鎮一條偏僻的山溝里。他的母親有一手精致的女紅技藝,父親會唱五六出金華戲,受父母的影響,王風漸漸喜歡上畫畫和練字。王風說:“從7歲開始,我就隨母親學織花帶,結編圍裙花。每逢臘月,我還用紅紙剪成財神、福壽等作品,裝裱成一副副家中灶君像前必用的對聯出售,既能幫父母買點豬肉回家過年,又為自己積攢點學費。”

讀小學時,他在學校圖書館偶爾見到一本窗花樣本,喜歡得不得了,不由得動手學著剪起來。小學畢業,因生活所迫,他再沒有上學,只能將剪紙的愛好放在心里。1944年,王風正式加入中國共產黨。解放后,他被分配到當時的義烏佛堂區擔任區長,并被安排到省委黨校參加第一期學習培訓,隨后到義烏任團委書記。那幾年,幾乎都下鄉開展土地改革,他也沒時間花到剪紙上。

剪紙作為一門古老的鏤空藝術,最早的作品在新疆吐魯番發現,那時候的剪紙是刻的。王風說,北方剪紙的藝術氛圍比南方濃厚,在生活中比較普遍,過年過節更是家家戶戶都得貼上剪紙的喜慶圖案。1957年,王風下到農村去,一呆就是十六年。剪紙的欲望,一下子在農村的廣闊天地里復蘇了。加上農民朋友對剪紙的喜歡,農村生活提供給他的創作題材,他對剪紙的興趣一發不可收拾。王風說:“我隨身帶著一把小剪刀,農民朋友拿紙讓我剪個圖案什么的,我立馬給他們剪出來。那時剪得最多的是家禽,還有喜鵲、蝙蝠等喜慶的圖案。農民朋友喜歡這些,不過我自個兒覺得,當時給大家剪的公雞最好看。”

文化大革命結束后,王風以農村的一些赤腳醫生為原型,剪出了《鄉村醫生》系列圖案,有求學的、采藥的、治病的,共有十幾幅,這是他比較滿意的系列作品。他說:“剪紙表達的都是美好的人或事,你對生活心存感激,就能發現它的美好之處,題材好,剪出來的作品也不會差。”1982年離休,王風有了更多的時間去學習和創作剪紙,經常去上剪紙輔導課,并組織愛好者創作和參加各級剪紙大展賽。金華老年大學一開辦,他就被請去當了書畫班的班主任,到了1989年,老年大學開辦了剪紙班,他就成了剪紙班的授課老師,他發現剪紙很受人歡迎,這更堅定了他傳承發揚這門藝術的想法。

1993年,王風在武義老年大學輔導剪紙,帶出了一股“剪紙熱”,金華其他地方在武義剪紙班的影響下,也相繼開辦了剪紙班,剪紙得到了很大的發展。2003年初,在市民間文藝家協會和市文聯的支持下,王風發起成立了市民協剪紙藝委會,有了組織,剪紙隊伍逐漸壯大,金華的剪紙藝術得到了蓬勃的發展。奧運年,王風特地創作了一幅《東方巨龍喜迎奧運》的剪紙,在《慶祝2008北京奧運會全國書畫聯展》中獲得一等獎。

剪了大半生,王風獲得文化部藝術研究院一級剪紙藝術家、中國剪紙德藝雙馨獎、中國剪紙藝術家、浙江剪紙藝術終身榮譽獎等諸多榮譽,他更是被譽為“金華第一剪”。幾十年來,王風孜孜不倦地投身于剪紙藝術,并將時代的氣息和歷史的脈搏注入到剪紙藝術中,讓過去被視為“雕蟲小技”的山花在婺州大地上繁盛似錦。

看婺城新聞,關注婺城新聞網微信

<sup id="ecicy"></sup>