我們推出《金華書事》系列報道,將尋訪舊書店、新老讀書人、藏書家、圖書館、租書店、說書人等與書籍相關的人或事物,并且開展與作家、書商、媒體界人士進行有關書籍的訪談,進而形成有關金華書事的最新近況的報道,旨在呼吁在網絡時代盛行的今天,讓我們多讀一點書,為讀書時代開辟一個屬于自己的園地

每一本書都是一個用黑字印在白紙上的靈魂,只要我的眼睛、我的理智接觸了它,它就活起來了——高爾基

一個多月前,八一南街上的席殊書店關門了,而數年前遷往麗澤花園邊上的楓林晚書店已經是慘淡經營。新華書店和浙中圖書基本與純文學無關,那里是教輔書、工具書、考試用書等一應實用性書籍的天地,至于網絡購書,卓越、當當、京東商城、孔夫子舊書網更是成為讀書人的集聚地。實體書店,尤其是實體文藝書店,在金華的命運可想而知。與此稍有不同的是,舊書店如八婺書店、共盛書店,以及夜市上的、八詠路上的周末的舊書攤,在金華尚有一線生機,它們是金華最后的淘書點,然而淘書的人幾乎只在一個小圈子里打轉。如共盛書店的小魏所說,長期還能保持淘書興趣的也就十來個人,三十歲以下的幾乎沒有。但這種現象并沒有什么新鮮,人們抱怨逝去的時光,并不是因為他們看重在逝去的時光里有他們所寶貴的東西,恰恰是他們還不知道什么是寶貴的時候,時光已經逝去。再追尋時,只是希冀能夠重來一次,可以輕松上陣。安貝托·艾柯說,“書就如勺子、斧頭、輪子或剪刀。一經造出,就不可能有進一步改善。你不能把一把勺子做得更像勺子。書多方證明了自身,我們看不出還有什么比書更適于實現書的用途。也許書的組成部分將有所演變,也許書不再是紙質的書。但書終將是書。”逝去的時光并不讓我們追悔不已,但偶爾我們似乎仍在惋惜。

最多一次進了一噸書

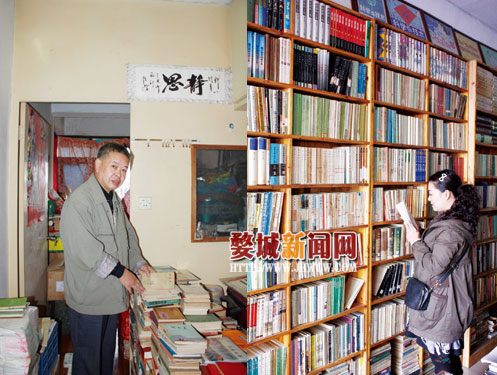

知道共盛書店的人,大多都是熱衷于淘書的人。

在勝利街上,埋藏在諸多小店中間,若不是有意去尋摸,估計會錯過它。書店的主人小魏,來金華也只五年。五年的光景,金華的書生氣質幾乎凋零殆盡。讀書人好像瓶中沙,漸漸地漏干凈了。

三年前,小魏從老陳的手上盤下書店時,書店只有8平方的空間,讀書人擠作一團,四處尋摸自己喜歡的書籍,書價也在五元、十元上下浮動,讀書者眾,其樂也融融。至于小魏之所以盤下書店來,也是因為她本身喜好這一樁文雅的生意,與書打交道,總比與瓜果蔬菜打交道來得更有收獲。小魏說,她也是受了丈夫的影響,她丈夫是個藏書迷,家中五六千冊文史類的書籍,頗有稀罕的版本,都是近年搜羅來的。“以前做生意停不下手來,前兩年清閑下來,才尋思著要做點別的。這不,趕上了做舊書生意,我是想一直做下去的,只要是有利潤空間。”小魏說。其實金華這么大的地兒,養兩三家書店應該不在話下,但又像小魏說的,“如果書只是賣給那些看書的人,看書的能有幾個?”言下之意,讀書人,尤其是學生,他們的閱讀習慣在經年累月的課業負擔下,遭到了不可逆轉的破壞,少數幸存下來的學生,在閱讀上也是舉步維艱。初高中生之所以喜歡看郭敬明等人的作品,其中最根本的一點是資深閱讀者沒有看清,花花綠綠的文字就像花花綠綠的紙幣一樣具備侵蝕人的情感的能力,甚至人的所有屬性。正是因為有了這個標榜金錢的社會,才會出現與金錢的性質相仿佛的文學的性質。一個能夠侵蝕身心的時代,必然會有與之相匹配的文藝形式,無論這種文藝形式多么低劣、粗糙,它都象征著這個時代本身即是如此。然而,與之相反的是,個體的覺醒總是存在于一切窒息的時代的縫隙中,即便是西方的中世紀、中國的五代十國,人的可貴在于總有個體在捍衛記憶,也就不至于使一個時代在黑暗中沉淪到底。