<sup id="ecicy"></sup>

|

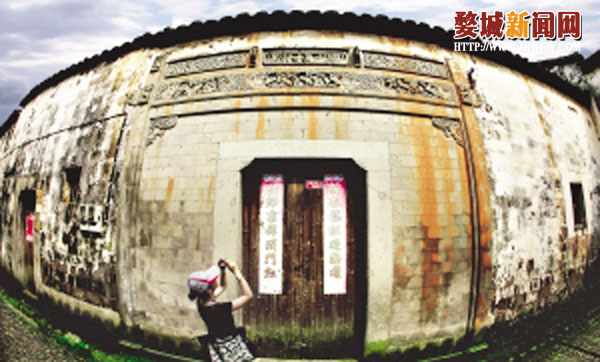

編者按:多年之前便有聽聞羅埠鎮橫路徐的“僧尼會”傳說,也曾興致勃勃地趕往傳說的舊址,采訪過村里年長的老人。可是當年的寺廟、庵門均已在歲月的流光中尋不得蹤跡。

|

得幸于鄭宗林老師的挖掘和整理,終于能讓大家讀到這個對于婺城來說頗有些淵源和意思的故事。

金西開發區的羅埠鎮橫路徐村村東不到一公里處有座山,叫和尚山,與其并排坐東朝西另外一座山,叫殿山。和尚山上有座“碧桃禪寺”,殿山上有座“應香庵”,兩山間隔著一條山垅。南宋時,垅中建有很多制陶燒瓦的窯,故稱窯垅。垅口和兩山由南向北沿山處有條溪,溪流東面靠山近,流水呈黃色,溪流上游白沙堰水流源長,水清呈綠色,故叫黃綠溪。溪上有座橋,叫僧尼橋。

如果有人問起此橋名稱的來歷時,村里人會哼兩句婺劇給你聽:

“男有心,女有意,和尚背尼過小溪。”

據村里老年人說:

明太祖(朱元璋)二十九年(公元1397年),皇太孫朱允炆生了個兒子。事過兩年,朱允炆又認方孝孺(朱元璋時開國功臣)之女為義女,有意擇其為兒媳,定下娃娃親。爺爺朱元璋聽了很高興,特賜雌、雄兩只玉石蝴蝶作為賀禮,并吩咐兵部尚書應能、馬皇后之侍女靜修分別給小殿下和小郡主傳授武藝和詩書。

洪武31年10月(1398年),朱元璋駕崩于仁壽宮。

1399年明惠帝建文(即“允炆”)繼位(朱元璋位傳孫不傳子),建文遵其祖父遺命,不許燕王(朱棣)回皇城吊唁父親。

建文帝四年(1403年),朱棣強行回建鄴祭拜父親,發動“靖難之變”,奪取侄兒皇位并移都燕京,對建文帝一家及親信斬盡殺絕。建文只身帶著應能師徒和靜修師徒一行5人,逃到浦江鄭家塢被追兵沖散,從此各方音訊全無,失去聯系。

永樂二年,橫路徐和尚山的碧桃禪寺里多了一個應能大和尚和一個八九歲的小沙彌;和尚山對面的殿山上,則建起了一座金碧輝煌的應香尼姑庵,庵內有一位靜修師太和一位五六歲的小尼姑。

光陰似箭,日月如梭,又過了十年有余,昔日的小沙彌已長成眉清目秀、氣宇軒昂,靜如伏虎、動如騰龍的俊和尚。同樣,對面的應香庵中小尼姑也成了一位體態輕盈,柳條細腰,大眼睛、絳紅口的美麗姑娘。出家人有出家人的清規戒律,雖然同在山下的橫路畈耕作,偶爾遇上也不搭話,不敢正面相視,只是側臉一笑而已。

一天早上,小尼姑出庵堂下山化緣,途經黃綠溪,見黃綠溪洪水滔滔,對如何過溪犯了難。在溪邊橫路畈油菜花田間勞作的小和尚注意到這個情形,不聲不響地走上前背著小尼姑過了黃綠溪。

小尼姑含情脈脈,輕聲細語地說:“謝謝師兄!”然后掉頭一溜煙地化緣去了。

還有一天,小和尚在山下犁田,突然聽見有人喊救命。他放下農活,抬眼望去,只見對面松林中有一只惡狼正和一個姑娘在繞樹追逐。小和尚連忙追了過去,狠抓惡狼尾巴往后拉。惡狼一個后踢,小和尚趕緊后翻,接著一個伏地挺身站起來,舉拳擺式,準備與惡狼互搏。那惡狼見有人來救,鬃毛倒立、張牙舞爪地對準小和尚就咬。

小尼姑嚇得瞠目結舌,抖著聲音說:“師兄當心,我背簍里有鐵尺。”

小和尚回道:“師妹別怕!”一個鷂子翻身從她背簍里拿出鐵尺,想:“師父常說,狼是銅頭鐵臂燈草腳。”遂騰空前翻,繞到惡狼身后,以一式烏風掃地對準狼后腿狠狠砍了一鐵尺。惡狼“嗷”的一聲哀叫,拖著瘸腿逃走了。小和尚“噓”了一口氣,倒坐在地。此時,他的衣服已經在與狼搏斗中被撕得破爛不堪,露出了掛在頸上、垂在胸口的蝴蝶玉佩。

小尼姑眼見那塊與自己身上一模一樣的玉佩,不覺驚奇地指著問道:“師兄,你也有這個?”邊說邊從胸口掏出自己的蝴蝶玉佩給其比看:果然兩塊玉佩一般無二!這就奇了,小和尚和小尼姑帶著疑問各回寺、庵,找師父問緣由。

兩位師父一聽“玉石蝴蝶”四個字,都驚喜地說:“難道是他(她)?!”

兩名徒兒則驚奇地問:“師父,他(她)是誰呀?”

于是,兩位師父便分別把玉石蝴蝶的前因后果原原本本地說給兩名徒兒聽。至此,兩名徒兒才真正知道自己的身世和玉石蝴蝶存在的含義。小和尚和小尼姑都暗暗感到欣喜。

師父們馬上見了面,互說衷情,對于雙方近在咫尺卻十余年不曾謀面一事,應能和靜修都覺懊惱。

應能說:“我在碧桃禪寺,實逼逃也,你怎么不知?”

靜修說:“我在應香庵,實隱身也,你怎不解,反來怪我乎?”

應能對靜修說:“算了算了,怪也無益,今日既能相見,也是你我今世功德,現在還是想想眼前的事怎么辦才好?”

靜修說:“你說怎么辦?”

應能說:“小殿下和小郡主都已成人,不管時局怎樣,我們讓他們成其好事,也可了卻你、我的一番苦心,你看如何?”

靜修說:“本該如此,全憑師父做主就是!”

應能說:“蘭溪王宗顯是明太祖的開國功臣,對太祖忠貞不二,如今告老還鄉,我寫封書信交給兩位年輕人帶去他家,叫王宗顯為兩人安排成婚之事,再叫他們到廣東尋找父親(傳建文帝逃到廣州)吧。”

靜修點頭應下。

于是,兩位師父把小和尚、小尼姑送至黃綠溪邊。小和尚背起小尼姑過了黃綠溪前往蘭溪去了。

應能和靜修因為小殿下和小郡主能喜結連理非常高興,遂在黃綠溪上造了兩座小石橋,曰“僧尼橋”,作為紀念。

清順治三年(1646)8月,李漁(戲曲劇作家)帶著三合(蘭溪灘簧、浦江亂彈、安徽徽戲合并成金華婺劇)婺劇草臺班子來路橫徐村演出,聽了關于“僧尼橋”故事傳說后特感興趣,認為是好題材,馬上動手編了“小尼姑下山”的愛情小戲,配上蘭溪灘簧,連夜趕排,在四天演出最后一場搬上舞臺,那優雅唱詞,小和尚的滑稽詼諧情調和小尼姑扭捏含蓄的美麗,讓觀眾如癡如醉,贊譽聲連場不斷,轟動了整個地方。此后,該戲被很多地方劇團采納編演。

解放初,龍游有個叫周春聚的人,將自己的3個妹妹招為演員,開辦了一個男女混合的婺劇團(該團后改為浙江婺劇團),把小尼姑下山改為“僧尼會”。該團的丑角叫胡光煜,他的獨門功夫耍念珠,精彩絕倫,把小和尚演得活靈活現,好上加好;又有花旦鄭蘭香,把小尼姑演得美麗動人、光彩奪目。當時,此團“僧尼會”劇目紅遍了浙、贛、閩、皖等地,還被中央領導請到北京人民大會堂、中南海演出,成了中央首長毛澤東、朱德、周恩來、鄧小平、江澤民等領導及外國友人愛看的劇目之一。

周恩來稱贊胡光煜:“你把小和尚演活了!”

這就是“僧尼會”和橫路徐和尚山、殿山關系的來龍去脈!

看婺城新聞,關注婺城新聞網微信

<sup id="ecicy"></sup>