<sup id="ecicy"></sup>

|

縱向發展:傳承非復原,工藝之外更延續“造物”文化

唐代陸羽《茶經》載:“碗,越州上,鼎州次,婺州次”,是史料對婺州窯鮮有的記錄。據說婺州窯始見于約4000多年前的新石器時代晚期,古婺先民利用當地瓷土和石灰釉制造陶器,遂以地為名——“婺州窯”。東漢時,出現捏塑、貼粘、雕刻、鏤空等技藝,至宋代出現高浮雕,即成“堆塑”特色;西晉時出現“化妝土”工藝;西漢中期初現點褐彩,初唐時創燒乳濁釉,極富玉質感。婺州民窯兼具陶器的深厚及瓷器的清新,自成特色。綿延至今而成婺州非遺。

傳承“非遺”即復古?尹根有顯然有自己的看法。“伴隨歷史的演進,時代文化的變遷,婺州窯在不同時期都有它新的發展。為迎合當時的審美,古人用堆塑做蟠龍;為掩飾含鐵量較高的粉沙巖坯料造成的灰暗胎色缺陷,古人嘗試在陶坯外上‘化妝土’;或許是偶然的窯變發現了釉質的流動美,進而摸索出乳濁釉燒制技術。婺州窯的歷史演變承載了當時婺州民間的技術革新和流行文化。同樣,我們現代人也應當賦予婺州窯更具代表性的現代發展,包括土質、工藝以及賞玩文化,而不是一味拘泥于當時地緣土質、地方工藝的研究和模仿,復原古代婺州窯的模樣。”如此看來,尹根有眼中婺州窯現代探索儼然“條條大路通羅馬”。

|

尹根有有心于土質配方研發,極擅玩轉工藝,“在田里隨手捏一捏,丟到土里發現不了”是他最為鐘愛的創作方式和創作風格,他的創作理念——“讓生活藝術化,讓藝術生活化”也即成了“古婺窯火”產品的靈魂。

辦公桌上的一套茶具,于內清明,于外不上釉,保留了其原坯自然的粗糙紋理,據說初制成前五日,杯盞皆“冒汗”,待“養壺”幾日,內坯方才閉合了毛孔。如何做到?“用含沙量高的土質制瓷,土質顆粒大,瓷器可以更透氣。”一套“恒壺”內青外白,且于清潤的白瓷中嵌入青花古瓷片,古今的碰撞,完美與殘缺的對照,仿佛收藏了時光,凍結了未完待續的言語,拿燈光一打,竟如和田籽料般溫潤通透,極富意蘊。“土質中去鐵,瓷就白,滿滿的青花太鬧,就用了留白。一看即透的瓷意蘊太單薄,和金華玉一樣打了光才看著凝潤,才有味道。相比內白外青,內青外白更讓人靜心,關注內里。”

尹根有的作品多清雅,有如“祥云奔月”意境悠遠,卻偶有張揚之作,“肥美!”“對!大屁股!”然于細節處皆精心雕琢,有意無意全在一念之間,于坯體上留下指紋,不上釉;藏于壺嘴內里的茶漏非平鋪的網狀,替之以球網;壺蓋處出氣孔唯有仔細尋它才發現躲在暗處;同樣的氧化銅釉竟被點染成紅、綠兩色;釉與坯之間竟可呈現錯落裂紋,杯底呈錐狀,唯有找對方法才可將它立正;側觀為純白玉體,唯有望進杯里才見杯口向外一線藍弧;杯體傾斜,卻整體呼應至一中心點……精細處皆留有互動。尹根有自己會玩,更懂如何實現,“土質的配比,溫度升降頻率的掌握,有氧無氧的控制,這都是先民做不到的,但我們現代人可以做到。就好像土質的缺陷,古人用‘化妝土’掩飾,我們直接改進土質,婺州窯的‘點褐彩’到后來的‘琺瑯彩’,先民固定工匠做批量生產,我們借助圖紙做灌漿,這是不同時代的人嘗試的不同方法,卻都是古今相通的造物文化,婺州窯不僅僅屬于古時,它同樣屬于現代。”

|

跨界整合:藝術融合,變身他界文化傳承載體

或許,古窯今用,卻獨居故里太過清冷,方益進帶著婺州窯走向了全國,走進了華夏五千年的歷史。

“古婺窯火”的產品展館里有一套名為“四方如意”的茶具,各件器皿皆方底圓口,瓷白如玉,可層層堆疊,其原型為良渚文化玉琮,是為良渚先民祭祀所用的通天禮器,層數越高,代表地位越高,能量越大。2009年,方益進正是帶著這套婺州窯茶具來到杭州良渚博物館,征服眾人,得以與博物館簽訂監制協議,成為良渚文化瓷器獨家研發銷售商,賦予“四方如意”以良渚文化“官家”身份。自此,“古婺窯火”開始以“中國文化瓷倡導者”的姿態躋身中國陶瓷業,以禮品的身份,成為諸多現代城市文化、代表性歷史文化的載體。

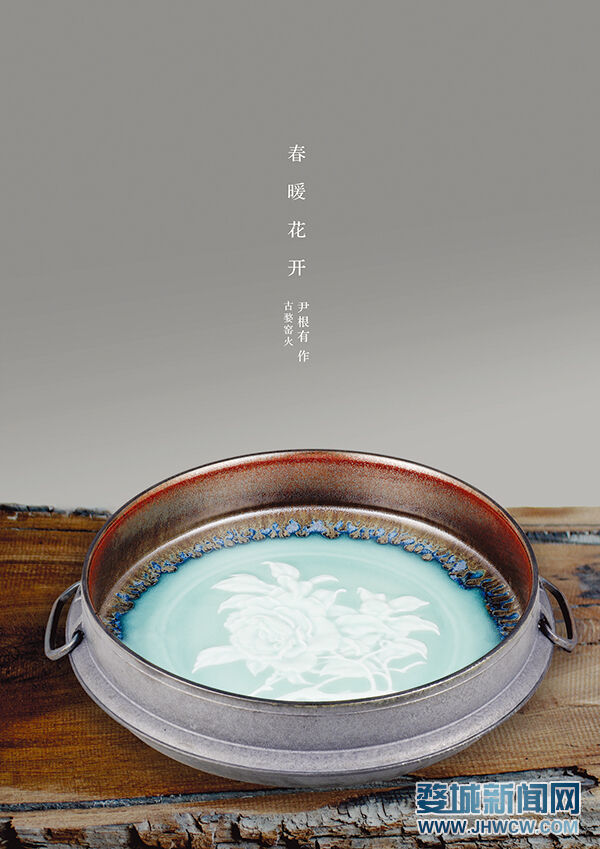

“博物館是一座城市歷史文化的集中地。它所容納的歷史文化資源及專家團隊資源將為‘文化瓷’的創作提供最好的支持,什么才是這一文化最具代表性的元素,專家會告訴你,文物會告訴你。我們把這些元素融入器型的設計、工藝的選擇,創作完成之后,在博物館銷售,這時,博物館就成了產品最好的展示窗口,這一場合與產品的禮品定位也十分吻合,在婺州窯尚不知名的情況下,我們借助知名文化的力量,讓受眾通過認識婺州窯文化產品,了解婺州窯。”于此之后,“古婺窯火”與荊州博物館合作,研發茶具套裝“水到魚游”,引入楚文化漆器“曲水流觴”的造型特點,創作了“雙耳”,且加入“魚底紋”,茶湯泛微波,則湯底魚暢游,取義“水到魚游,馬到成功”,適用商務場合。后與義烏市政府合作,將茶具壺身及杯身做成扁圓柱形,將壺把及杯把做成圓柄狀,無論杯盞,皆無蓋扣,整套茶具一字排開即為大大小小的躺著的撥浪鼓,代言義烏小商品城的“撥浪鼓”文化,被作為城市名片流往海外。玩轉琺瑯彩、代言金華的“茶花文化瓷”,扎根佛文化、代言大智慧的“波羅文化瓷”皆是類似經典作品。

|

“從前,我們做品牌策劃,總是十分用心地做概念,卻忘了要先做好產品,產品自己就是很好的宣傳媒介,它可以引導使用者體驗某種生活方式,成為一款道具,為使用者提供談資。”方益進現場演示了顧客與茶具的對話,拆開封條,包裝蓋和底不是俗套的紙質包裝盒,卸下重疊即成茶座,遂見磨砂紙蓋上“古婺窯火”赫然入目,打開,四枚瓷杯、一盞公道、一把壺隨心展開、堆疊、展開,養壺,泡茶,指點從外到里精心安排卻又頗為舒適的創作細節,恍惚間,仿佛每個擺弄茶具的人自己已成為創作者,與瓷杯對話,賦予了茶具自己的思考與情緒,“這就好像是一場二次創作,也是我們想要做的中國瓷器‘思想品’。”

產業運作:

雙向“獨家”,帶動下游產業鏈有序化管理

如今的“古婺窯火”已在上海成立了營銷中心,在深圳成立了辦事處,在濟南、南京等地確定了代理商和經銷商。但在這個圈子里,禮品供應商與采購商之間的關系似乎與別處不同,他們有自己的合作規則。

“一般情況下,禮品供應商不會對下游采購商——禮品公司進行管理,而同質化的禮品通常出自一家供應商,卻在無數禮品公司都能找到,這就會導致惡性價格戰。因為‘古婺窯火’相比同行有較高的產品品質,在合作中占據一定的優勢,但在每座城市我們都設獨家采購商,為的是避免禮品公司之間對同款產品的價格競爭,保護禮品公司的利益,同樣,針對代理商,我們也會要求他們只代理我們‘古婺窯火’一個品牌的瓷器禮品。”相對穩定的合作關系為“古婺窯火”帶來相對平穩快速的發展。

方益進還嘗試為下游產業鏈定下了“游戲規則”,“一個采購商在談客戶時會到我這兒來報備,會告訴我談成的概率是多少,當第二個采購商來為同一樁生意報備時,我會告訴他,這個生意已經有伙伴在談,建議他不用繼續跟單。當他遇到類似狀況時,我會用同樣的方式保護他的利益。如果不合作,我會直接給他斷貨,終止合作。”

或許,中國美院的科班背景在方益進身上留下了深刻的印記,自己的產品要充當他人會晤的禮品,他依舊堅持為“古婺窯火“保留了署名權。“我們做的是禮品,但我們堅持不在我們的產品上印上其他企業或者單位的LOGO,我們拒絕這樣的做法。”這或許也是“古婺窯火”與其他禮品供應商最大的區別——當產品差異化足夠凸顯,買賣關系中甲乙雙方關系將可能倒置。“我們會給客戶策劃更為高端的廣告植入方式,把企業文化、城市文化融入器型和工藝,讓廣告本身成為使用時欣賞的對象,而不是硬性的推銷。”顯然,方益進為“古婺窯火”尋到了一個中間地帶,亦如“田忌賽馬”,和品牌策劃公司比拼落地的實力,與禮品制作公司較量策劃水準。

下游產業鏈有序運轉是方益進帶給“古婺窯火”創業初期的幸福伊甸,當“古婺窯火”規模日漸擴大,一個怎樣的管理系統或者制衡關系將代之維系這種規則?除卻禮品,婺州窯還能“化妝”為何種身份躋身文化市場?這是留給“古婺窯火”乃至整個文化產業界的待續命題。

看婺城新聞,關注婺城新聞網微信

<sup id="ecicy"></sup>