<sup id="ecicy"></sup>

提起偉大,我們總是把它與安邦定國,拯救蒼生,或者提領千軍、叱咤風云聯(lián)系,似乎只有這樣的人物才稱得上偉大。可是我在這兒要說的卻是另一種偉大,另一位值得我們?nèi)ロ敹Y膜拜的人物。

這個人的身份并不高,甚至可說是卑微,只是個婺劇藝人,在農(nóng)村草臺班社演了大半輩子戲。演員在舊時代身份低下,屬于“下九流”,只能和娼妓乞丐排在一起,死后牌位不能入祠堂。而且一度他也的確捧過討飯碗,是一名貨真價實的乞丐。

他的文化程度不高,沒讀過什么書,雖然粗識些文字,但提起筆來總是錯別字連篇。就連他的外形也不怎么樣,瘦小的個子,雖說是個演員,卻離著瀟灑魁梧差得很遠。

但就是這樣一個人,卻硬是憑著記憶口述了大小上百個劇本,其中有婺劇高腔劇種的全部大戲十八本,其他小戲或折子戲劇目約八十個。400年婺劇留給我們的劇目總共約500多個,光他口述記錄的就將近占五分之一。沒有這個人,如今的首批國家級非遺項目婺劇將會殘缺不全,其中的高腔部分近乎全軍覆沒,今天金華文化的許多美麗都只能是風中的絕響,水中的泡影,我們只能空對著歷史去嗟嘆、憑吊、追悔,卻再也無跡可尋。

他的事跡,甚至引起過周恩來總理的注意。

這樣一個人,你能說他不偉大,不是歷史的創(chuàng)造者嗎?

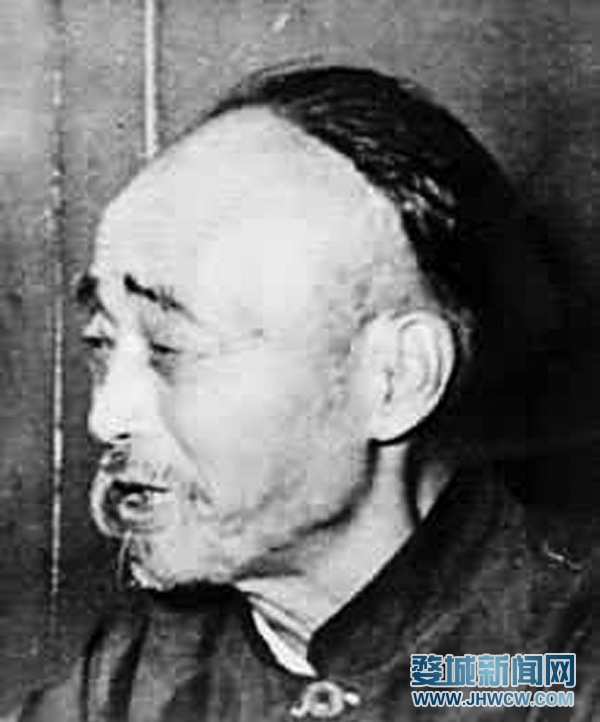

老藝人名叫江和義,1876年出生于蘭溪游埠,13歲那年進金華的婺劇郭品玉班學藝。31歲起在衢州文錦三合班、蘭溪包品玉三和班搭班唱戲,先演小生,后攺老生,又演丑角,他表演能力很強,善于將當時當?shù)厥挛铩斍靶蝿萑苋胱约旱难莩觯隹诔烧拢煲聼o縫,妙趣橫生,所到之處很受觀眾歡迎喜愛。

不過江和義到處受歡迎,還不僅因為他的表演,更因為他是當時婺劇界為數(shù)不多的“總綱先生”。這樣的身份如今鮮為人知,甚至都令人難以想象了,但在當時的婺劇草臺班社,這卻是一個極其重要的角色。因為那時婺劇演出劇目分兩種,一種是“骨子戲”,原有劇本從先人那兒流傳,演出時須按劇本演繹不能隨意胡來。但大部分劇目,尤其亂彈等聲腔當時是沒有劇本,或者僅有很少幾個劇本,大部分是師傅口授流傳的故事或提綱。這些提綱故事都裝在“講戲先生”肚子里,演出開始前由這位先生先把故事告訴大家,然后有的放矢現(xiàn)場指點,告訴演員你叫什么名字,多大年紀,這次上臺要去干什么,踫到誰該唱幾句詞,做些什么動作,最后演員按他的指點上臺即興發(fā)揮,這種演出形式叫做“路頭戲”。

“路頭戲”演出時還有個比“講戲先生”更高一級的“總綱先生”,這類先生不僅掌握故事,更熟記許多“賦子”,就是應對某種舞臺場景的固定唱詞,例如趕考時有趕考的“賦子”、一見鐘情時有鐘情的“賦子”,排兵布陣時有打仗的“賦子”等,每種場景都有相應的固定“賦子”,少則四句,多則八到十句。大班社或有重要演出,就由總綱先生提領指教,不僅告訴你故事,還教你“賦子”,演員們按他的指點上臺鋪陣演繹,完成通宵達旦的演出。

通過我短短的描述,你一定領略到“總綱先生”的重要性了吧?對,他某種程度上就是婺劇班社的“靈魂”,有點類似今天的導演加編劇,是當年婺劇演出時的關鍵要素。

江和義粗識文字,人很聰明,記憶力又好,什么戲演過幾遍就爛熟于心,理所當然成為所在劇團的“講戲先生”。他又極為熱心,劇團里不管誰有事無法登臺,他都會自告奮勇前去頂替,今天小生沒人演,他去做小生,明天老旦病了,他去反串老旦,還會吹笛子拉二胡打鼓板。久而久之,劇團里什么行當他都干過,什么角色他都演過,婺劇高腔班中所有的劇目,唱詞樂譜全爛熟于心,他成為婺劇班社中一位難能可貴的“百搭”,什么都會都懂的“總綱先生”。

1921年開始,江和義輾轉在蘭溪芝堰等地班社教戲,當時的社會戰(zhàn)禍頻仍民不聊生,人們飯都吃不飽,自然更無心無力看戲。婺劇班社三三二二散伙,藝人們流離失所,老先生最終也只能沿街乞討,在某個荒郊野外的涼亭棲身。

新中國成立不久,人民政府便開始搶救傳統(tǒng)劇目,1950年后江和義先后加入衢州實驗婺劇團、浙江實驗婺劇團。1956年浙江婺劇團成立,更是把“搶救傳統(tǒng)劇目”做為最重要的使命和任務,江和義被吸收進團成為正式職工,每天的工作就是回憶口述劇本。團里專門安排幾個有文化和專業(yè)知識的年青骨干,陪著他一字不拉、一個音符不漏地詳細記錄。

這一記就像是打開了一座藝術寶庫的閥門,一個個當時已經(jīng)蹤影難覓的古老高腔劇本,就在他老人家滔滔不絕的口述中,原原本本地再現(xiàn)人間。《槐蔭記》、《合珠記》、《前后葵花》……十八本婺劇高腔的看家大戲,幾十個折子戲或小戲。他不僅能口述劇本,還能演唱全套的演出樂譜,形成一個個完整無缺的劇團演出本。

據(jù)當時為他記錄文字的著名編劇方元回憶,這個人的記憶力確實非同小可,什么本子口吐時都清清楚楚有頭有尾條理清晰,稍加整理就是個完整劇本。有些時侯他懷疑老人家記錯了,但事后仔細核對,卻發(fā)現(xiàn)竟是自已錯了。老人還十分認真,容不得你有什么改動,有一回方元自作主張把他口述的一段文字悄悄作了改動,老人發(fā)現(xiàn)后翹起胡子,把他大罵了一頓。

婺劇名角鄭蘭香記得,那時江和義常常教她們練唱,婺劇高腔的演唱難度很大,老人家就叼著根長長的旱煙筒,在旁邊一絲不茍聽著,誰唱得好,他就笑咪咪地過來灑幾滴花露水以示表揚。誰唱錯了或腔調(diào)不準,他的煙筒就會毫不留情地落在誰的腿上。她自己就曾挨過這樣兩下,不過那痛楚,立刻就會消失在終于掌握演唱方法的喜悅里。

江和義口述的這些劇目,如今都完整無缺保存在浙江婺劇院資料室中,成為婺劇不可或缺的寶貴史料。一些劇目經(jīng)過整理重新演出,在全省及華東會演中轟動一時獲得大獎,有的至今仍活躍在各地舞臺,成為婺劇團十分珍貴的保留劇目。

鄭蘭香還記得,1962年劇團進京在中南海西花廳向周總理匯報工作時,曾專門提起過江和義的貢獻,總理聽后十分感動,交代說:“你們回去后代我向江和義同志問好,下次我有機會去浙江,一定要去看望他。”

不過老先生卻再也無法享受這份巨大的幸福了,第二年就不幸因病逝世,婺劇界為他舉辦了極其隆重的葬禮,當時金華地區(qū)的專業(yè)劇團全都派出樂隊,敲敲打打一直將他送進墓地。那場面聲勢,用一個目睹盛景的老人形容:“比隨便哪個領導的場面都大。”

如今的國內(nèi)學術界有一股“民國熱”,提起民國來什么都是好的。可是我想,若果江和義老先生活著的話,是不會同意這種說法的,他要說的,肯定是另外一種我們曾經(jīng)十分熟悉的說法,那就是:“舊社會把人變成鬼,新社會把鬼變成人。”

不是嗎?在民國他只是個戲子,一個乞丐,眼看著就要成為荒郊野地的孤魂野鬼。是新社會讓他起死回生,不僅豐衣足食重操舊業(yè),還成為“文藝工作者”,浙江省戲劇家協(xié)會的副主席。這樣的變化,不是天翻地覆又是什么?

這就是江和義,一個原本卑微,卻因為欣逢時代而變得偉大起來的人物的命運。

看婺城新聞,關注婺城新聞網(wǎng)微信

<sup id="ecicy"></sup>