<sup id="ecicy"></sup>

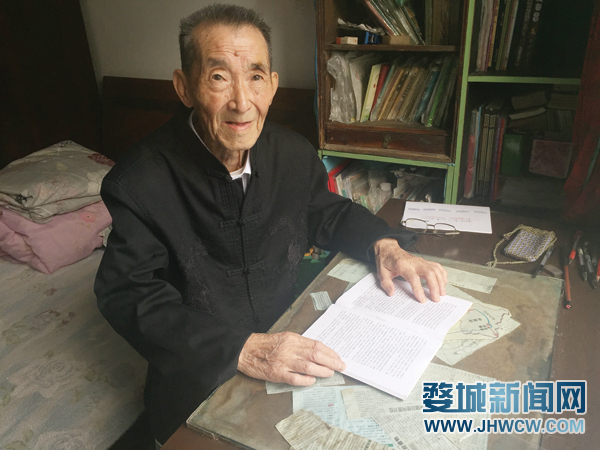

家住園丁新村的鄭明桂,今年已經89歲高齡。他生于浙江省東陽縣新下鄭村,曾經歷過抗日戰爭、解放戰爭、改革開放等重要時期,他一生坎坷,卻不忘寄情教育,桃李天下。2008年開始,他便拿起筆,寫起了自己的一生。今年,他準備將自己寫的故事編撰成書,給兒孫留個念想。日前,記者找到了這位老人,與他追憶往昔歲月。

參加“革命”,輾轉多地

1926年,鄭明桂出生在東陽縣新下鄭村的一戶貧苦農家,家中兄弟姐妹5人,他排行老二。因為家境貧窮,鄭明桂的哥哥13歲時就背著小木箱走街串巷賣柴火,掙錢幫忙養家糊口。鄭明桂則邊放牛邊在村私塾里讀書。

1939年,抗日戰爭的烽火燒遍全國。為了抵抗日軍的侵襲,全國開始大肆抽壯丁。眼看著家里的男丁都要走上生死未卜的戰場,父母只得把鄭明桂送到離家十余里的夏渠村崇正中心小學上學。

“我上小學的時候,已經14歲,是直接跳到五年級上的。”因為少了四年的學習基礎,一開始,鄭明桂的成績很差。但他毫不氣餒,利用一切時間惡補落下的課程,“那時候我白天看書,晚上看書,放牛在看書,上廁所還在看書。”1942年,日寇侵入,東陽也淪陷了。鄭明桂不得不輟學回到家里,他不想就這樣放棄讀書,只好一邊勞動一邊自學。1943年,鄭明桂以優異的成績考入金華中學初中公費生,直到高中畢業,當了六年班長。

高中畢業后,因受新思潮的影響,鄭明桂決心投奔“革命”。1949年剛過農歷新年,他便瞞著家人和同學徒步到金華縣傅村參加金蕭支隊,沒想到游擊隊的聯絡站暫時撤了,歷經一段時間的奔波,鄭明桂和同學被編入隊伍,跟隨老隊員們過起日伏夜出的游擊生活。過了不久,支隊派遣鄭明桂和兩位同志到東磐辦事處,因為需要有文化基礎的人才,于是由鄭明桂擔任政工隊隊長和《東磐簡報》的編委,后來還擔任了東磐武工隊指導員。

1949年5月,東陽縣城解放,南下干部接管了縣務工作。原東磐人員都各自離職。鄭明桂也輾轉來到了金華,報名參加了二野三兵團軍事政治大學。沒想到,穿上軍裝的第二天,軍大就經過杭州乘小汽船,穿過蘇州到蕪湖駐扎。鄭明桂說,軍大的生活是以聽大報告,分班組討論的政治學習,改造思想為主,同時每晚以班組開生活檢討會,展開批評與自我批評。

在軍大學習了一段時間之后,部隊接到上級的命令,要進軍大西南。部隊從蕪湖乘火車出發,坐的是裝貨物或牲口的“悶罐車”,經過七天七夜的顛簸,搖搖擺擺地經過南京、徐州、鄭州到孝感下車,要繼續步行到常德休整。那時鄭明桂的雙腳生了多個腫瘡,紅腫流毒水,淋巴腺發炎,走路都一瘸一拐。但他仍堅持跟著部隊前行。后來,鄭明桂的病情越來越嚴重,醫生診斷他是患了鼠系淋巴腺炎癥。無奈當時的醫療水平太低,鄭明桂沒有堅持就診時,身體逐漸衰弱,勉強堅持工作。再到后方醫院就診,鄭明桂病情加劇,已確定全身患上鼠系淋巴腺結核。

1950年,軍大校部根據他的身體狀況已不宜在部隊工作,決定以特例做法準予降級復員。隨后,鄭明桂回到了東陽。

投身教育,略有建樹

“再回東陽,已是闊別兩年。這兩年來,我失去親朋好友的聯系,互不知近況,老家的鄉親也對我很冷漠。”身患重病的鄭明桂不想賴在家里靠父母養活,又不想回到東陽縣要求分配工作,遂放棄復員軍人待遇,再一次來到金華縣謀生。

來到金華后,鄭明桂遇到了以前一起參加游擊隊的同鄉,同鄉已經轉業,擔任一所小學的校長。經他介紹,鄭明桂到了金華縣秋濱鄉寺后皇的紹賢小學代理校務的工作。紹賢小學由金華中學的圖畫先生金玉湘所創立,教室設在祠堂里,分低、中、高四個班級,共有五位教師。在學校任教期間,鄭明桂就想著要互教互學,養好身體,平心靜氣地過生活,領導曾提出讓他擔任校長,都被他以身體差為由而婉謝了。工作安定,心情愉快,平時堅持每天早餐前,吃一碗清泡淡藕粉和一只雞蛋為強身滋補品,竟讓鄭明桂在部隊因水土不服所誘發的淋巴腺結核癥不治而愈。

鄭明桂小學任教約八年,前兩年在寺后皇小學(原名紹賢小學),其中在呂塘下小學和讓長小學各一個學期,后四年都在湖頭中心小學。在小學任職期間,鄭明桂主要教的是自然和地理,他曾制作過中國地勢模型等直觀教具,還能隨手在黑板畫全國地形簡略地圖,便于學生們掌握基礎知識。鄭明桂在紹賢小學任教時,還與妻子金惠賢相識并喜結連理,一起走過了1953年以后的春秋。

那時候農村學校的一大難題是留擴生。如該上學的沒上學,已上學的又停學。其原因在于農民的經濟收入少,手頭緊。每個學期每個學生除了書籍費,還要交學什費。有些孩子家里交不出錢就要輟學,鄭明桂知道實情后總會幫忙墊付,家里什么時候有錢什么時候還,就是不還,他也不去催討。

后來,金華縣文教科發起成立教工會,各鄉鎮學校設立分會,鄭明桂被推薦為湖頭小學的分會負責人。他籌集了經濟生活互助會,會員只要先存進點錢,暫遇經濟困難時就可寫條子借錢,有借有還,不收付利息,及時解決了群眾暫時的經濟困難,安心搞好教育工作。之后,縣教工會推薦鄭明桂任生活委員,他主動籌劃在城區租房,雇好勤雜女工,置備了一些文娛用品,成立了教工宿舍,便于鄉村教師進城時的住宿,增加了相互會面時的友誼。

1955年,鄭明桂因工作突出,分別被評為縣教育工作積極分子和縣教育先進工作者,這成為了他一生中莫大的榮譽。

錯打“右派”,生活困苦

1958年,鄭明桂被錯打成“右派”,開除公職,遷回原籍生產勞動。他的妻兒也受到牽連,跟著他回到了東陽。鄭明桂家世代務農,生活貧苦,習慣以玉米為食,早晚都吃野菜玉米粉羹,子女們吃不習慣,老是喊肚子餓。無計可施的鄭明桂和妻子,只能把戶口遷回金華。到了金華,鄭明桂一家馬不停蹄地找租房落腳,從南市街找到秋濱各村,都沒找到,最后到了金華馬鞍山丈母娘家住下。

為了妻兒,鄭明桂起早貪黑,一把鋤頭起家。上山砍柴賣,下塘挖藕洗粉,粗活、細活、重活都學著干,練就了一身硬功夫,不用擔就能挑兩百多斤的重物,可收入仍然極微。鄭明桂的大兒子沒錢上學,天天出門撿柴火、找野菜,也不能給全家人溫飽。

在鄭明桂最困難的時期,他的妻子卻不離不棄,一直陪伴左右。鄭明桂說,妻子回家時帶回351.5元工資,用這本錢,妻子養過羊、兔子、蜜蜂,可是都沒有長久,日常開銷告急。后來,鄭明桂發現自己種的蔬菜很好,旺季有余,于是和妻子商量拿到城里的市場上賣,沒想到物美價廉的幾十斤黃泥蘿卜人見人愛,不長時間就賣光了,還結交了一戶新的朋友。新結識的朋友與鄭明桂家里情況相似,遇到甚是同病相憐,他們靠賣螺螄過日子,叫妻子有貨就一起去賣。

1979年,鄭明桂恢復名譽,終于摘下了“右派”的帽子。不多時,受牽連的妻子也恢復了名譽。二十多年來,夫妻倆患難與共,可是多年勞苦,他們都落下了病根。2008年,鄭明桂的妻子因病去世。為此,鄭明桂特意為妻子寫了一篇文章,名為《一線縫到頭》,追憶兩人恩愛、坎坷的一生。

苦盡甘來,晚年幸福

1983年,鄭明桂從西苑小學離休,在家過起了平靜的老年生活。1990年,鄭明桂不幸患上了心臟病,醫生叮囑他不能做劇烈運動。從此鄭明桂放棄養花種菜的體力勞動鍛煉,另辟蹊徑,將興趣愛好漸漸轉向剪報,全身心傾注在十來年所訂閱的各種報紙里,日積月累地逐張剪集,分門別類地張貼成書。

每當干起剪貼書的活來,鄭明桂都是聚精會神,心情舒暢。鄭明桂會將自己的剪貼書帶給鄰里看,沒想到大家對他的剪貼書贊不絕口,使得他得到了精神上的安慰,忘卻疾病纏身,病情也得到了好轉。

多年來,讀報、剪報、貼成書、裝訂成冊,令鄭明桂受益匪淺。因剪報生情,有感而發,他還心血來潮寫了多篇短文,在各大報刊上登出。

2008年,老伴去世后,在孫女的提議下,鄭明桂開始寫個人回憶錄。到如今,已經洋洋灑灑寫了數十篇。每次寫好文章,孫女都會幫他打字排版。鄭明桂說:“寫這些故事,不為別的,就是想將自己一生經歷的酸甜苦辣用文字記錄下來,把自己的故事留給兒孫們閱讀,讓他們記住老一輩的苦,感恩現在生活的幸福。”

看婺城新聞,關注婺城新聞網微信

<sup id="ecicy"></sup>