<sup id="ecicy"></sup>

塔石鄉大茗村坐落于仙霞嶺余脈的南山山麓,地處遂昌、婺城交界處的深山中,距離市區60多公里。走進大茗村,放眼望去,呈現在眼前的是綿延的群山、清澈的溪流和成片碧綠的翠竹,還有一幢幢歷久彌新的黃泥瓦房。白墻黛瓦,屋舍儼然,掩映在茂林修竹之中,宛如陶淵明筆下的桃源秘境一般……

“茗,茶也”。清代康熙年間,該村傅氏先祖從福建上杭蛟洋遷居此地時,見這里有一株碗口粗、高十余米的茶葉樹,蔚為壯觀,遂將該村命名為“大茗”。此后,葉、方、吳、董等姓氏祖先為繁衍生息,逃避瘟疫饑荒之故,從各地陸續遷徙到這里開荒墾田定居。大茗村下轄外大茗、里大茗、交椅山、白巖4個自然村,目前有農戶185戶、人口500余人。

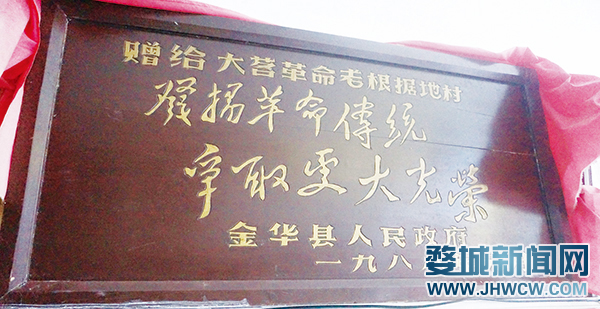

大茗村是具有光榮革命傳統的“革命根據地”,早在1933年就有了共產黨的組織活動。1935年5月,粟裕將軍率領中國工農紅軍挺進師曾駐扎在此,籌劃指揮了浙西南3年游擊戰爭,并發展了一批黨組織,創建了遂、宣、湯邊區特委。當時,大茗村一批有志青年加入了紅軍隊伍,村民們積極支持、協助、投入紅軍開展的革命活動。解放后,該村于1988年7月被原金華縣人民政府授予“革命老區”稱號,交椅山村的紅軍標語又被列為“縣(市)級重點文物保護單位”。

近日,記者慕名來到這個藏在大山深處的“紅色”秘境,瞻仰了紅軍標語墻和初創中的粟裕將軍紀念室,聆聽了革命前輩的光輝業績。

在籌建中的交椅山粟裕將軍紀念室,今年76歲的老支書葉連高和村民傅炳榮娓娓道來,向大家講述了那段跌宕起伏的光輝歲月。

粟裕將軍和紅軍在交椅山的紅色足跡

1933年至1934年間,永康籍地下黨負責人朱金寶以修洋傘、釘秤為名,從沙畈銀坑輾轉來到大茗村,在外大茗自然村結識了貧農傅漢昌(當年23歲),并居住他家,向其宣傳革命思想。

在朱金寶的影響下,傅漢昌等人的思想不斷進步,逐漸明白了共產黨是為了天下貧苦百姓謀幸福、只有共產黨才能救中國的真理。隨后,他先后組織聯絡了傅金根、傅樟全、傅后洪等村里的進步青年,聯合起來斗富濟貧,宣傳革命思想。在這期間,他們曾殺了白巖自然村富戶家的一頭豬,并挑來百來斤稻谷。而后,又到交椅山自然村的地主葉風潮家中挑來稻谷300余斤,將這些谷物分發給其他貧苦農民,受到了群眾的熱烈擁護,革命的火種在這個偏遠的小山村萌發。

此后,村民傅佳松、傅樟銀、傅漢彩、傅樟紅、傅漢貴、傅漢寶等進步分子,也加入革命組織。與此同時,他們大力宣傳:工農紅軍是農民自己的軍隊,是幫助窮苦農民斗富濟貧、抗擊強暴的;打倒地主,使百姓不受地主的壓迫和剝削。一時間,全村的革命氛圍日益高漲,打土豪、分田地的革命斗爭如火如荼地進行著。

在風起云涌的革命大潮中,傅漢昌等人先后在鄰村聯絡了華紹田(銀嶺村人)、張堂月(張村人)、舒天太(文巖村人)、潘林根(金牛山村人)等革命進步分子加入革命組織。從此,革命活動從原來的地下隱匿轉為公開發動,革命勢力不斷壯大。

1934年下半年,由于當時的國民黨政府對革命力量進行圍剿。朱金寶領導的地下黨革命活動,被國民黨湯溪縣警備大隊發覺。當年農歷十月的一個夜晚,湯溪縣警備大隊下令塔石區公所10多人連夜趕往大茗村,包圍了傅金根、傅樟全的住宅,來不及逃避的傅樟全躲在了床底下,仍被警察抓走。爬到屋頂上的傅金根也當場被抓走。二人當晚被押送到湯溪,警備大隊對他們嚴刑拷打,逼問地下黨名單。

在關押的幾天里,兩人受盡了各種酷刑折磨,但他們堅持革命氣節、視死如歸,斬釘截鐵地回答:“不知道”!威逼利誘未果,惱羞成怒的警備大隊警察只好將他們押回塔石,當晚就被槍殺在塔石村上沿頭坑邊。從此,革命力量受到了沉重打擊,臨時主持革命斗爭的傅漢昌和傅后洪,將公開革命活動暫時轉為隱蔽活動。

一直到了1935年5月,革命形勢才開始有所轉機。當時,粟裕將軍率領的紅軍挺進師從溪口銀坑來到大茗。紅軍一進村,立即要求地主葉風潮捐200銀元,并再次在地主家開倉分糧,開櫥分衣濟貧。同時在交椅山村村民房屋墻體上書寫了“歡迎任何抗日武裝與紅軍簽訂反蔣抗日作戰協定、打倒賣國的國民黨、打倒日本及一切帝國主義”等大幅革命標語。當晚,粟裕和紅軍大部隊還在交椅山宿營。

當時,村里的進步青年傅漢昌、傅后洪也正式加入了紅軍隊伍。次日,他們兩人就隨粟裕的部隊一起出發,經文巖、井上再到上陽村。在上陽村還鎮壓了大地主項炳興、項炳文,后抵達龍游縣。據史料記載,紅軍大部隊到達龍游縣境內時,與國民黨部隊展開了遭遇戰。在此次戰斗中,傅漢昌英勇犧牲。(其個人檔案在遂昌縣歷史檔案館)。繼續跟隨紅軍部隊的傅后洪后來北上,參加了“淮海戰役”和“孟良崮戰役”,在部隊榮立過二、三等功。退伍回鄉后,一直從事農業勞動。他務實低調,從不居功自傲,一直到上世紀90年代才享受到退伍軍人待遇。

1935年6月5日,紅軍部隊從蘇村、大茗進入銀坑,當夜在大茗坳與國民黨部隊相遇打了一仗,紅軍獲得勝利,在銀坑宿營,堅持戰斗活動。6月7日,粟裕率紅軍300余人,從門陣出發,經交椅山、塔石、東店、百善、嶺上到厚大。在厚大鎮壓了國民黨鄉長范大金。旋又佯攻湯溪城,隨即從南門往瑯琊方向折回山區,繼續開展革命斗爭。

8日,紅軍部隊經過蘭貝,又將地主范永新和徐壽升抓走,到梧桐村召開村民大會,把地主富戶的糧食衣物分給貧苦農民,當場鎮壓了鎮長范永新和蘭貝地主徐壽升。9日,從潭背、東山翻山到烏云,鎮壓了國民黨保長肖連福,事后,紅軍部隊進入龍游、遂昌等地活動,繼續開展游擊活動。

交椅山紅軍標語,不可磨滅的紅色記憶

交椅山村是紅軍活動駐地之一,村內現存的標語有“當紅軍最光榮,紅軍是工農自己的軍隊,農民起來實行土地革命,打倒賣國的國民黨”等七幅標語,用黑墨書寫在民居的土墻上。

交椅山紅軍標語墻是個令人震撼的地方,它間接呈現了那段革命歲月。

時光回溯到1935年5月29日,粟裕率部300余人從溪口銀坑(今屬沙畈鄉)一路翻山越嶺來到大茗。在交椅山自然村,紅軍部隊一到該村就打開地主家的糧倉衣櫥,殺掉地主家的肥豬,給貧苦百姓分糧、分衣、分豬肉,大漲了窮苦百姓的志氣。紅軍戰士還在村民房屋墻體上書寫了“打土豪、分田地、農民起來實行土地革命;紅軍是工農自己的軍隊;當紅軍最光榮,打倒賣國的國民黨”等革命標語。

記者看到,在一堵斑駁的土墻上,“打土豪,分田地”、“工農紅軍是老百姓自己的隊伍”等80多年前書寫的標語,雖然歷經風雨的侵蝕,但仍依稀可以看出崢嶸歲月中留下的痕跡。這些都是紅軍進村時留下的宣傳口號,也是粟裕將軍在婺城區境內領導工農武裝斗爭的重要歷史印證,具有獨特的文物價值。

村支書葉明登告訴記者,原先這樣的標語有七八條,但由于經歷的年代較為久遠,再加之近年來村莊整治,很多墻體被粉刷,紅軍標語遭到了破壞,留存下來已不多。不過,紅軍標語作為我區一項具有顯著代表性的紅色歷史遺跡,具有較大稀缺性,有著重大的歷史價值和教育意義,他吁請市、區有關部門采取有效措施,保護好這一珍貴的革命文物。

在交椅山村,不僅墻體上有革命標語,在室內也發現了這樣的標語。在葉明登老屋的一塊木板上,“農民團結起來,打土豪、分田地”這幾個用墨寫的大字蒼勁有力,至今仍清晰可辨。葉明登說,這處標語是五年前在整理堆積在這里的家什發現的,不過,在銀坑、武義等地,也發現了相同題材的標語,字跡也都差不多。憑這一點可以猜測,這些標語都是由同一名紅軍戰士所寫。

在交椅山村,不僅有“紅軍路、紅軍橋、紅軍標語”,至今還遺存紅軍開展游擊戰的“紅軍洞”等革命遺跡。為了一探究竟,村支書領著我們去看這些被村民稱為紅軍洞的地道。據說地道長達百余米,從“紅軍橋”下端的排水口一直通到正在籌建的粟裕將軍紀念室。記者看到,這些洞口就像貓耳洞,若要進入,只能俯下身子鉆進去。

近年來,為了弘揚紅色文化,鄉、村高度重視,投入了大量的精力和財力。為了設置粟裕將軍紀念室,村里從農戶那里租來了民房,并對其進行修繕。目前,前期資料整理收集、館舍布置等工作已經完畢,接下來,還要做好圖片資料上墻等工作,預計再過個把月就能投入使用。

在這座粟裕將軍曾經居住過的老房子里,我們看到了他睡過的那張花床,雖已經十分陳舊,卻仍然保存完好,十分具有歷史價值。葉明登說,村里一些農戶家里,至今還保留著供紅軍使用的草鞋編織機、紡紗機等老物件,非常稀有,我們將會把它收集起來,在紀念室進行集中展示。

大茗傅氏源自福建蛟洋,葉氏源自松陽

據《大茗傅氏宗譜》記載,中華傅氏一族,自商(殷)第23代帝王武丁的國相傅說(yuè,約公元前1335—前1246年)得姓始(以司馬遷著《史記·殷本紀》對傅說的記述為據),綿延迄今已歷3300多年。據記載,進入閩西的傅氏始祖之一是以南公(1210—1277年),南宋進士出身,曾任安徽宿州知府,辭官后移居福建寧化石壁。其第三子正先,曾任職吏部,后隨居寧化石壁,1277年流居傅家墻(今屬連城縣宣和鄉)。正先公有八子,第七子念七郎輾轉遷徙后定居蛟洋。

蛟洋是山清水秀、躬耕自足的好地方,肇基始祖念七郎公一系,在此繁衍生息,已歷700余載,迄今裔孫繁衍到第30代4000余人丁。尚有多代裔孫播遷省內外,尤在浙江南部遂昌、松陽山區以及廣東茂名,聚居的人數較多,有的成為當地望族。

康熙年間,第七子念七郎第十八代孫廣茲、廣林、廣明、廣廷、廣興五兄弟從蛟洋遷居大茗,是為大茗傅氏始祖。

相傳傅氏家族,兒子傅喜榮官至宰相。其父傅老爺橫行鄉里,不近情理。有一年鄰居建房,傅老爺有意阻撓,寫家書給兒子,原想以兒子權勢通過縣太爺把鄰居房子拆了。傅宰相收到家書,看后嘆笑,當即揮墨勸慰家父,鄰里之間和睦相處。

傅老爺看過兒子的家書后,感悟到兒子心胸開闊明事理,心想遠親不如近鄰。傅老爺轉變想法后來到鄰居家,把兒子的家書讀給他們聽,并主動讓出三尺地基。鄰居聽后非常高興,同時也讓出了三尺地基,兩戶人家謙讓變成了六尺弄堂。從此兩家和睦相處,后人把此事傳為佳話,并將弄堂命名為“和謙巷”。

據史料記載,東漢末年,約1800年前,葉氏二十二世祖先葉望率族人從山東南遷而下,在松陽卯山之下覓得世外桃源,并在此地開枝散葉。于是,松陽就成了江南葉氏最早的定居地和發祥地。

據了解,松陽葉氏一脈,自江南葉氏始祖葉望南渡至松陽,距今已有1810年。卯峰葉氏始祖葉琚次子葉儉,致仕定居卯山,距今也有1690年。因此,葉氏后人建祠紀念儉公,至今尚留有儉公祠。松陽卯山還是道教圣地,松陽十大名人、道教宗師葉法善一生為道,受唐五代皇帝尊寵。他弘揚宣傳道教思想,系統闡釋了天道、人道、治道。

南宋文學家葉夢得留下的《石林治生家訓要略》作為葉氏家訓的精髓,提出的要勤、要儉、要和氣、要仁讓為先等都與現代提倡的精神文明非常契合,重溫之后獲益良多。

據該村今年76歲的老支書葉連高介紹,明正德年間,松陽葉氏后裔葉祖天遷居至東嶺,為東嶺葉氏始祖。大茗葉氏為東嶺遷居。

整合自然人文資源大力發展紅色旅游

當然,除了厚重的紅色文化,大茗村的自然風光也很秀美。據統計,大茗村擁有山林面積8876畝,其中毛竹林近8000畝,是名副其實的“竹海”。

北宋著名文學家蘇軾對竹可謂是情有獨鐘,吟出“寧可食無肉,不可居無竹。無肉使人瘦,無竹令人俗”之千古絕句。走進山村,只見連片的竹林把古老的小山村裝扮成綠的世界,挺拔的竹子齊齊伸向天際,一片青翠。連該村區域內的婺城區最高峰——小金竹尖(海拔1336米),也少不了個竹字。

大茗村有著高達95%以上的森林覆蓋率,再加之700多米的海拔,在這樣的環境中,宛若置身于天然氧吧,空氣中負離子含量是山下的兩三倍,在這樣清新純凈的空氣中深呼吸,所有疲憊都將一掃而空。

在這里,高山、瀑布、峽谷、大片的竹林等自然景觀為紅色旅游增添了新的看點。登頂巍峨聳峙的婺城區第一高峰、海拔1336米的小金竹尖,會有“會當凌絕頂,一覽眾山小”的豪邁;落差達20多米的白巖飛瀑,飛流直下,氣貫長虹,頗具“百尺雪練裹沉雷”的神韻;幽深曲折的梨樹源大峽谷,青山、綠水、怪石、深潭和飛瀑雄奇瑰麗,移步換景,美不勝收。對于愛好遠足的驢友來說,大茗村是個觀景攬勝、放松身心的絕佳去處。

記者在村干部的陪同下,經過一段時間的爬坡,來到白巖瀑布前,只見瀑布從高達20多米的懸巖峭壁上飛瀉而下,如蒼龍白蛇般飛舞,氣勢萬千。瀑布落入潭中,水濺如跳珠,在陽光的照耀下,銀光閃閃,使人不禁有“大珠小珠落玉盤”之感。

大茗村分四個自然村,比較零散。最先看到的是外大茗,經過一個彎道,才看到里大茗,再經過一段路才到交椅山。交椅山村地處半山腰中,村莊坐南朝北,三面環山,地勢險要,且山清水秀、古木參天,一派原汁原味原生態的山村風光。

近年來,大茗村已成為人們紅色旅游和進行愛國主義教育的好去處。經常有學校和機關單位等組織前來參觀。來到交椅山尋訪紅色印記,瞻仰紅色文化。

村主任鄭竹琴告訴記者,近年來,隨著鄉村旅游的興起,旅游推廣力度的加大,城里市民也知曉了這處偏居一隅的“世外桃源”。每到周末和節假日,一撥撥游客慕名來到這里瞻仰紅色文化,品味真山真水。正是得益于鄉村旅游,這個人口只有500余人的小村,如今開放了兩家鄉村旅游接待點,可以滿足100多位游客的用餐及住宿需求。

鄉村旅游的興起,讓山村走出深閨,迎來了發展的新機遇。可以說,得天獨厚的自然山水及紅色旅游資源是不可比擬的優勢。對此,村兩委對發展紅色旅游也是信心滿滿。

葉明登說,大茗村遠離市區,要吸引游客上山,必須要有特色。這就需要利用好各種優勢資源,因地制宜打好紅色旅游牌。該村將以粟裕將軍紀念室建成開放為契機,積極整合資源,努力做足做透“紅色文化、紅色旅游”文章。

下一步,村里還將積極爭取項目,完善旅游設施,今年力爭上馬白巖飛瀑游步道項目,同時還要謀劃建設大茗至銀坑的游步道項目,如果這個項目能謀劃成功,不僅能讓游客重走粟裕將軍所走的“紅軍路”,增添紅色旅游新內涵,還能弘揚革命先輩的優良傳統,成為愛國主義教育的基地。該村還要規劃開發建設小金竹尖,讓更多的人來攀登這座婺城乃至金華的最高峰。通過這些項目的打造,為紅色旅游集聚人氣,讓綠水青山更多地變為金山銀山。

看婺城新聞,關注婺城新聞網微信

<sup id="ecicy"></sup>