<sup id="ecicy"></sup>

見習記者徐美琴

年關將至,年味漸濃。美味香甜的年糕飄香在大城小巷的各個角落,給冬日的婺城平添了一份別樣的暖意與情懷。年糕對于婺城人來說,不僅是一道美食,更蘊含了人們對生活的美好期盼。

年糕又稱“年年糕”,與“年年高”諧音,寓意著人們的工作和生活一年比一年好。正如清末的一首詩中所云:“人心多好高,諧聲制食品,義取年勝年,籍以祈歲諗。”過年吃年糕,早已成為人們傳承和憧憬美好生活的一種餐飲文化。

舌尖上的溫暖

年糕,是中國的傳統美食,歷史悠久,早在漢代楊雄的《方言》一書中就已有“糕”的稱謂,于魏晉南北朝時盛行。到明清時期,年糕已發展成市面上一種常年供應的小吃,并有南北風味之別。在我們婺州大地上,也流傳著關于年糕的各式各樣的吃法。

最簡單的便是清蒸年糕,將年糕切塊,有序地排列在鋪有干凈屜布的蒸籠上。水開鍋后,蒸上10分鐘左右,便可聞到濃郁的米香味了。小孩們完全招架不住這飄香的誘惑,通常在蒸到第七八分鐘的時候,便巴巴地圍在一旁等著了。等年糕一取出,便爭著搶著要第一個嘗鮮,蘸少許白糖或紅糖,輕輕咬一口,那軟糯的香甜便溢滿整個口腔。

在白菜鮮美甘甜、天氣寒冷的冬季,湯年糕也是婺城人必不可少的美味早餐。將年糕切成薄片,用涼水沖洗稍浸泡幾分鐘撈出備用。接著將事先準備好的肉絲和白菜放入鍋里翻炒,之后加入熱水將年糕倒入其中,煮至年糕變軟,加入調料,撒上少許蔥花,一晚熱騰騰的暖胃湯年糕便做好了。經過大火加持之后的年糕會變得又軟又糯,舀起一勺放入嘴里,唇齒間便都是年糕的味道,再喝上一口濃濃的湯,從喉嚨到胃就只剩下熱乎乎的香了,面對這樣的人間美味,誰能拒絕?

在婺城,年糕的烹飪方法還有很多,炒年糕香甜可口、烤年糕焦香撲鼻、炸年糕又別有一番風味,每一種味道都承載著我們不同的美好回憶。

人間里的煙火

年糕作為富有吉祥寓意的傳統食物,是家家戶戶春節餐桌上不可或缺的一道美食。每年立冬一過,婺城各地的大小年糕作坊便開始熱鬧起來了。

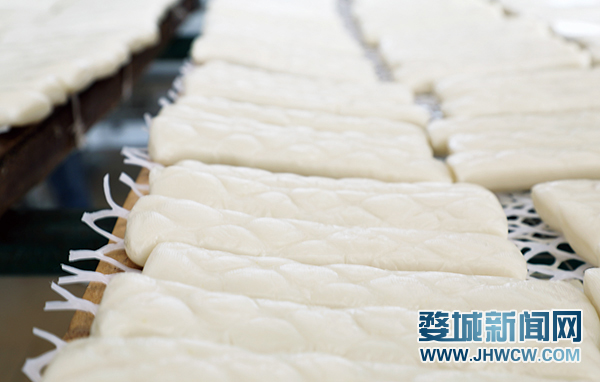

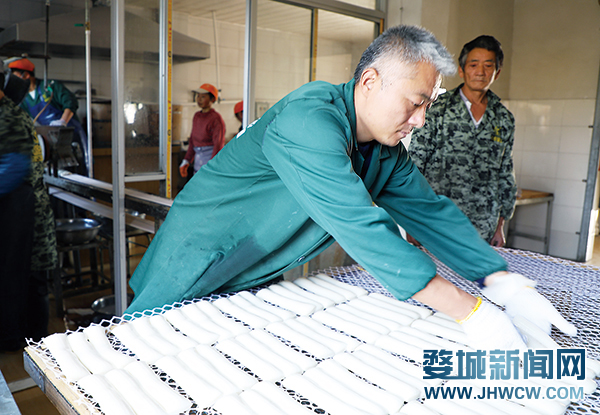

“來來來,這是你們的年糕。”昨日,記者來到了婺城非遺年糕基地方木食品加工廠。作坊里一派繁榮景象,機器轟鳴,一排排蒸籠熱氣騰騰,滾燙的年糕從機器里悠悠的冒出來,空氣中到處都彌漫著清甜的米香味。

來加工年糕的村民們看著自己的年糕在竹墊上整整齊齊地排列著,心情很是愉悅,一邊給年糕翻身,一邊還不忘稱贊上兩句:“老方這里的年糕就是好啊。”看到記者來了,不知情的村民們很熱情地向我們打招呼:“你們也是來加工年糕的吧,真是找對了地方,你看看這年糕油亮油亮的。“一旁的吳大爺也對方根木的年糕頻頻點贊,“今年是我來他這里加工年糕的第三年啦。”

像吳大爺這樣的老顧客還很多,在采訪中,不斷有人開著車找到方根木的作坊,他們表示每年都會專程來這里加工年糕。方根木的年糕為何如此受歡迎?原來是因為其口感細膩軟糯又有韌性,其制作工藝和其他年糕又大有區別。方根木向記者介紹道:“我做年糕的大米主要以東北、蘇北的優質大米為主,全部都是通過CS食品安全認證的,原材料的質量必須要好。”

在方根木的熱情邀請下,記者旁觀了年糕的制作流程。米倉的旁邊便是加工區,地上排滿了大大小小的籮筐,每個筐里都有一張小卡片,上面寫著顧客的名字和他們要求的粳米與糯米的比例。“我們都是嚴格按客戶需求來調配的,兩種米的質量要經過精確測量,這樣最后做出來的年糕才能更好地符合客人的口感。”方根木很認真地告訴記者。

按比例調配好大米后,工人們便將其放在淘米池里進行淘洗。“雖然無須像其他年糕一樣要浸泡大米數日,但潤米淘洗的這個過程是必不可少的,你可不要小看這一個小細節,里面大有學問在呢。”原來米在淘洗過程中經過濕潤以后會變軟,有利于后續機器磨粉打碎,且容易成型,另一方面又避免了因米的干燥而引起的粉塵飛揚問題。

配水是非常關鍵的環節,水多了,打出來的年糕就太黏了;水少了,年糕又太硬,如何將水的比例控制的恰到好處,是做年糕的重點和難點。只見和水師傅熟練地舀過幾大勺清水加入米中,有力地攪拌起來。“這都是很有經驗的老師傅了,基本看一眼比例就能知道該加多少水。”方根木在一旁介紹道。

充分攪拌以后便進入了造粒環節,經過這一道工序以后米粉就變成了蓬松的顆粒狀,再將其蒸至三五分鐘便熟了。蒸熟的年糕要通過機器擠壓成型,再用自動切割機,將年糕平整有序地切割成條狀,這樣年糕的制作流程就算基本完成了,接下來只需等待年糕冷卻儲藏即可。

“一般老百姓都喜歡把年糕放到很涼才儲存,其實這是不對的,稍加冷卻以后就用容器將其密封12小時以上,三天后再放入冬水中存放,這才是正確的儲藏方式,很大程度上能避免年糕會糊現象的發生,我是結合年糕自然老化的物理現象總結摸索出來的經驗。”方根木的言辭里是滿滿的自豪。

情懷里的故事

越是和方根木接觸,越能發現他身上那股子沖勁兒。今年65歲的他還堅持每天看報學習,他的書架上擺滿了各式各樣的古書籍,他告訴記者說:“書可是個好東西,故人的智慧都在里面呢。”除了喜歡看書以外,方根木還寫的一手好毛筆字,揮毫落筆如云煙。

大概也是因為他不服輸、愛鉆研的性格才能讓他有今天的成就。十多年前的他從未想過自己會做年糕。方根木的大半輩子,都在工廠里做人事、行政、黨政工作。2003年,因國企改制,50歲的他和妻子雙雙下崗。他去找工作,人家一看是國企里做了半輩子的黨組織書記,都委婉拒絕了他。那一年,兒子剛從部隊轉業回來,一時也找不到稱心的工作。一家人都陷入了職業危機里,不知如何是好。

有老同事邀請方根木到自己新辦的廠里幫忙做管理,卻被方根木一口拒絕了,倔強的他覺得自己也要干出點事情來,證明自己。后來方根木循著市場的軌跡,發現金華人很喜歡吃年糕,于是花了1800元從別人手里買了一臺快要淘汰的年糕機,開始做起了年糕,也開始全新的挑戰。

一開始的時候并沒有那么順利,舊的年糕機器產量很低,一天只能生產大約兩百斤年糕。于是,他開始琢磨怎么改良技術。一臺舊機器,前前后后多次改進,在不斷的摸索嘗試后,年糕產量有了質的飛躍。

可光有產量,沒人買,還是不行啊,產品質量還是最關鍵的。于是愛鉆研的方根木又開始研究如何改善年糕的口感。不是技術出生的他,卻不乏學習技術的頭腦,他憑借自己的實操經驗,又翻閱了大量的書籍,最終改良出了特殊的木質螺旋年糕機,還特地請來了原來廠里的同事,讓他們幫忙把機器里攪拌成型的配件從鐵的改成木頭的,因為用木頭做出來的年糕更好吃。

又根據顧客對年糕口感的一些反饋,發現金華人更喜歡吃糯一點的年糕,于是根據他們的需求加入不同比例的糯米,就這樣方根木的年糕越來越受歡迎,今年方根木的年糕還被列入了非遺項目。

這十幾年來,方根木一直在這條路上不斷摸索著,前進著,他說:“我下定決心做一件事了,就一定要把它做好。”身邊的老同事們都紛紛退休在家安享晚年了,但方根木卻依然在追夢的路上熱血沸騰,完全沒有停歇的樣子。

“我最近在研究切年糕絲的機器,我草圖已經畫好了,不過一般人都看不懂的,我只能一家家去問了,先把零件做出來。”方根木說起這些的時候,眼里是閃耀著光芒的。年糕對于方根木而言,不僅是一次次溫暖的舌尖碰觸,更是一處深潛于心的夢想抵達。

方根木還有一個愿望,想把金華所有的非遺項目,都集中在一個觀光區,美食一條街,藝術作品一條街,玩樂觀賞項目一條街。不必繞城千里,一個點就能撐起婺城的名片,讓更多的人因婺城而來,感受婺城的魅力!

看婺城新聞,關注婺城新聞網微信

<sup id="ecicy"></sup>