<sup id="ecicy"></sup>

記者蘇曉婕 見習記者 田雙雙

日前,婺城區政協以“新老照片對比”的形式,舉辦“婺城70年·穿越光影話巨變”攝影展,用穿越光影的視角,感受婺城七十年的滄桑巨變,展現婺城改革發展的輝煌成就。

時光匆匆,婺城這些古建筑是城市發展變遷的親歷者和見證者,悠悠歲月,讓我們共同感受這座城市的煥然一新。

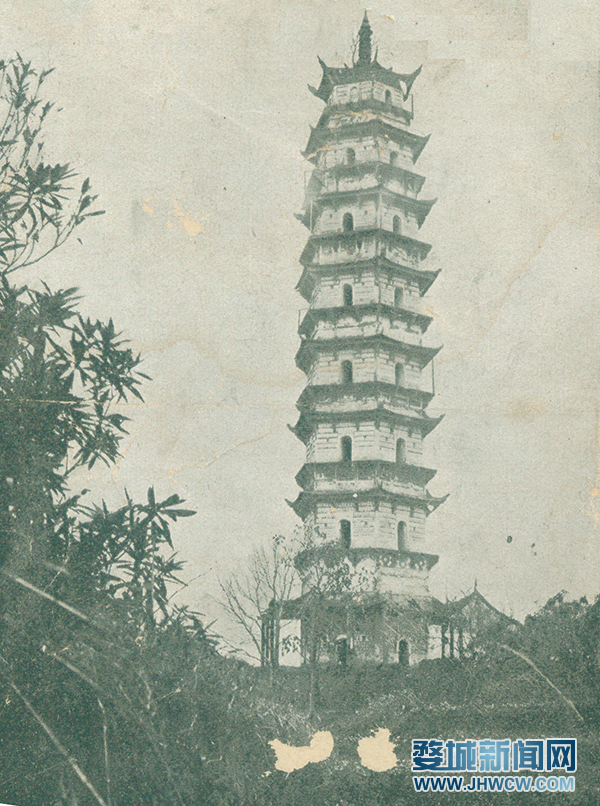

萬佛塔

老照片:拍攝時間不詳鄭浩然提供

新照片:2019年12月

萬佛塔遺址在將軍路原122醫院內,曾是金華城標志性建筑。萬佛塔是北宋高僧居政募建,始建于嘉祐七年(1063年),大約到治平初年建好。因每塊磚頭上都雕有佛像,故俗稱“萬佛塔”。當時塔邊還有萬佛寺。萬佛塔初建時為9層。明清年間,塔頂經常被大風吹落。道光年間由和尚定欽募資大修,加高為13層,內設樓梯曲折而上,可眺望金華全城。1939年,日軍侵占金華時損毀。從此,萬佛塔便在金華市民眼中消失了。

1957年,萬佛塔地宮開始發掘,地宮內出土文物價值連城,轟動一時。有唐宋銅雕佛像、金涂塔等文物154件,其中五代吳越國時期的銅質和鐵質的金涂塔15座。

如今,萬佛塔于2018年成功易址復建,以99.99米的高度和雄姿屹立于婺江之畔。2019年12月31日,萬佛塔內部裝飾一期正式開放,市民們首次可以走進萬佛塔內部參觀,一睹這座藝術寶庫和建筑圣殿的風采。

八詠樓

老照片:拍攝時間不詳陳啟壽提供

新照片:2019年12月

八詠樓原名玄暢樓、元暢樓。南朝齊隆昌元年(494年),東陽郡太守、著名史學家和文學家沈約主持建造。峻工后沈約多次登樓賦詩,寫下了不少膾炙人口的詩篇,其中八首詩歌被稱為《八詠》詩,是當時文壇上的長篇杰作,故從唐代起,以詩名改元暢樓為八詠樓。歷史上八詠樓幾經損毀重建,現存為清朝嘉慶年間(1796~1820)重建,1984年大修。照此推測,老照片上的八詠樓應為清嘉慶年間重建后的原始模樣。

明月樓

老照片:拍攝時間不詳陳啟壽提供

新照片:2019年12月

明月樓位于市區明月街與人民東路的交匯處,西側與金華府城隍廟相鄰。宋宣和年間(1119~1125)建在城區赤松門(即梅花門)東北城樓上。清乾隆初,移建于城北府城隍廟后城樓上(即目前所在位置)。清光緒十五年(1889)重建,坐北朝南,建在城樓的石基之上。

蓮花井

老照片:1978年9月張經華攝

新照片:2019年12月

蓮花井是由三口呈品字型的水井組成。新照片上的蓮花井及上端的六角木亭是后街、解放東路改造后在原址上建造的。據說蓮花井始建于宋代,已伴隨著金華市民走過了近千年的漫長歲月,直到上世紀六七十年代時,蓮花井仍然水質清澈甘甜,周圍居民文明用水、相互謙讓、鄰里關系非常融洽。蓮花井現已干涸。

黃賓虹故居

老照片:1999年葛躍進攝

新照片:2019年12月

黃賓虹故居原是市區后街興讓巷的一幢兩層徽派建筑,黃賓虹幼年時父親在外經商,這里曾是他與母親一起居住的地方。1999年“兩街”改造時這幢樓被拆除,現搬遷到古子城八詠路。

中國婺劇院

老照片:拍攝時間不詳

新照片:2019年12月

婺劇,俗稱金華戲,有400多年歷史。含高腔、昆腔、徽戲、亂彈、灘簧、時調六種聲腔,在浙江具有廣泛的影響力和群眾基礎。浙江婺劇團,成立于1956年元旦。

如今中國婺劇院于2013年建成使用,位于三江交匯的燕尾洲公園,是燕尾洲城市文化藝術中心的核心建筑,是集歌劇、舞劇、戲劇、交響樂、音樂會、綜藝演出等功能于一體的綜合性文化中心,金華市標志性建筑之一。

看婺城新聞,關注婺城新聞網微信

<sup id="ecicy"></sup>