<sup id="ecicy"></sup>

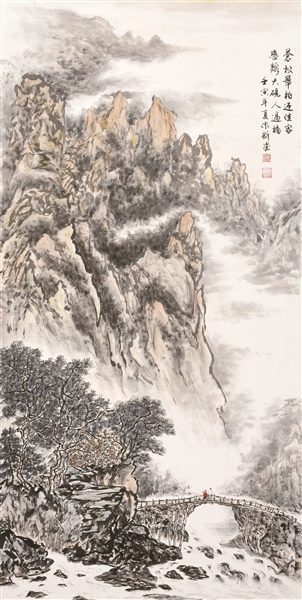

白沙溪攝影創作團拍攝

夏日里,位于婺城區瑯琊鎮的瑯峰山滿目青翠,白沙溪清澈見底,千年古堰在波瀾不驚的流水中若隱若現。81歲的張作新來到廊橋,架起畫板、鋪平畫紙,就著綠水青山寫生。

時間在色彩濃淡中消逝,兩個多小時后,一幅青山隱隱、溪水潺潺、古堰安然的水墨山水畫,呈現在眼前。持續繪畫,讓他腰背有些酸脹,但看到畫作初稿成型,他卻像孩童般欣喜。

張作新是瑯琊鎮徐聯村人,干了一輩子農活,握了50多年畫筆。他小時候受家里經濟條件影響沒能得到專業的學習,但憑著一股熱愛堅持自學,研習傳統、筆耕不輟,60歲以后開始系統性學習畫畫,如今創作的山水畫深受各界人士喜愛和贊賞。

張作新說:“我喜歡畫山水畫,只要身體好,就要堅持一輩子!”

5毛錢生活費里擠出的顏料錢

步入徐聯村,綠樹環繞、山水如畫,處處欣欣向榮。

張作新對小時候家里的窘迫記憶猶新。一次新學期開學,他的學費還遲遲沒著落。他的父親想方設法,最終湊夠了學費,他才有機會上了學。

可是,張作新對畫畫感興趣,一有機會看到報紙、畫冊上的畫,他就愛不釋手。他琢磨著想要一盒顏料,這種想法日益迫切。“我就從5毛錢的生活費里擠,終于有了自己的顏料。這5毛錢生活費,在當時可用好幾個星期。”

后來,他在小學里遇到了一位教美術的老師。看著他認真的勁兒,老師耐心指導、細心點撥。他也不負厚望,繪畫基本功提升很快。

啟蒙良師,在他心里種下了繪畫的種子。

一邊謀生計,一邊學畫畫

從瑯琊初中畢業后,張作新在生產隊里當了掙工分的農民。白天到生產隊干活,空閑時就琢磨畫畫。

實施家庭聯產承包責任制之后,他到社會上承包油漆活。“農家的床、柜、椅等家具,油了底色后,在上面畫花鳥蟲魚。村民喜歡,一傳十、十傳百,十里八鄉都會來請。”張作新回憶道,偶爾也去城里看畫展,這可是一筆不小的花銷。

兩兒一女相繼出生后,家里開支大了,他就到城里打工。“用雙輪車拉預制板,每車拉3塊,拉得腿抽筋。”他說,那時候,肩上的擔子,挑的都是生計。不過,即便負擔重,他也堅持畫畫,晴天干活,雨天畫畫,不間斷。

系統學畫夢想圓伏案耕耘翰墨香

歲月給生活留下痕跡,讓張作新離夢想更近一步。

時光如梭,大兒子到了當兵的年紀,張作新欣喜萬分,賣掉一擔谷湊了20元,讓他帶到部隊去。“他很爭氣,分到新聞報道組后,很快做出了成績。”張作新眼里閃著光。

隨著孩子們一個個長大,家里負擔輕了,張作新打算去系統學畫。

60多歲,他騎著摩托車去市老年大學、區文化館系統性學習畫畫。無論春夏秋冬,風雨無阻,這一學就學了8年。期間,他刻苦學習、虛心求教,受過多位繪畫名家、專家老師指導,繪畫技藝逐漸進步。學油畫的第二年,他就在全省比賽中拿了銅獎。后來,不斷有國畫、油畫作品獲省、市、區級獎項,他也成了遠近聞名的農民山水畫家。

婺城大地,南山北山競秀,白沙婺水匯流,宛如一幅水墨畫。步入系統學習后,張作新寫生更勤了,跟著市、區美協,相關書畫協會、老年書畫研究會等采風寫生,家鄉的綠水青山都留下了他的身影。秀山、廊橋、草木、溪水、古堰……在他筆下盡顯江南秀美風韻,散發水墨芬芳。

為便于繪畫,張作新在家里開設了工作室。有時候,正吃著飯,忽遇靈感,他急忙抽身離去,來到工作室就揮毫潑墨;有時候,睡夢中夢見自己伏案畫畫,一幅秀美河山圖躍然紙上,他禁不住笑出聲來……繪畫,已經成為他的生活。

2022年底,張作新的國畫作品在區優秀農民書畫家推介展上亮相。他那疏密有致的構圖,俊逸峭拔的畫風,吸引了無數書畫愛好者的關注。今年年初,他的油畫作品在區“田園油畫公社”成員系列個展上展出。這些作品里,斑斕的田園、質樸的鄉村,帶著泥土的氣息,讓人倍感親切。

墻畫繪新景,扮靚新農村

年輕時,張作新受鄉人之邀油漆雕花床,惟妙惟肖的花鳥,婉約靈動的山水,讓人嘖嘖稱贊。這些年,城鄉建設如火如荼,他又發揮一技之長,加入了墻畫創作隊伍。

在市老年大學學畫時,在老師的推薦下,他承擔了整個校園的墻畫繪制,讓墻壁煥發新生。大氣磅礴的墻畫風格,贏得師生點贊。

繪墻畫與伏案作畫最大的區別,就是站著畫,既考驗創作水平,也考驗體力。有一年,張作新與人合作承擔了8個村的墻畫,經常畫得直不起腰。他至今依然記得,在湯溪鎮下伊村畫百米長卷時,整整畫了半個多月。

一墻一風景,一畫一故事。如今,那些生動的墻畫,早已融入美麗鄉村,成為一道道靚麗的風景線。

今年5月,張作新又在市區湖海塘邊,畫了一幅10多平方米的墻畫。細看之,遠山如黛,近水含煙,蒼山翠松間,清泉石上流,好一幅壯觀靈動的水墨山水畫,過往之人無不駐足欣賞。

想學就教,為孩子打開藝術之窗

“遠近不同,墨色不同。遠山起伏綿延用淡墨,近景樹木山石施以濃墨,營造深邃的空間感。”在瑯琊鎮綜合文化站多功能廳里,張作新耐心細致地指導孩子們畫畫。

多年來,他一直堅持免費教學,幾乎每個周末都為孩子們開課,將自己的繪畫心得與技巧無私傳授給學生。“無論是誰,想學就教,都是免費。”他說,他很自豪能為孩子們做點事,為鄉村文化傳播作點努力。

無論在鎮綜合文化站的工作室,還是自己家的工作室,他總是熱心接待來請教的學生,有問必答。

張作新用耐心與熱情點燃了眾多人對繪畫的熱愛。他的課堂,也成為了大家追逐藝術夢想的起點。

鋪開畫紙,筆墨勾勒、暈染之間,山水風光盡顯。“畫畫就像做人,不能塞得太滿,要留白。”在教畫時,他時常這樣告訴學生,讓他們受益匪淺。

荷鋤耘良田,執筆繪丹青

早晨,張作新來到鎮綜合文化站工作室,拿起畫筆作畫。“有時候一幅作品,從構思到成稿,需要好幾個月時間,修改、推翻、重來,往往要幾輪修改,才會有滿意的效果。”不過,即便如此,他仍然樂此不疲。

下午,鄉野菜地里,各式蔬菜長勢喜人,一派熱鬧的景象。張作新荷著鋤頭,下地干活了,種紅薯、種玉米,忙個不停。不下地的時候,他在家里的工作室,靜心靜氣地畫畫。

“我喜歡畫山水畫,因為山水之中有大胸襟。古人常寄情于山水間,同樣的風景,不同的人去畫,結構和意境完全不同,這就是繪畫的魅力。”張作新說,現階段,就是想要畫好山水畫,特別是白沙溪三十六堰。

看著張作新僅用寥寥數筆勾勒出濃淡相宜的山水風光,農民和畫家的身份交織重疊在一起。荷鋤耘良田,執筆繪丹青,這就是新時代農民畫家的新面貌。

記者手記

采訪時,81歲的張作新,耳聰目明,身姿挺拔,精神矍鑠,絲毫看不出年逾八旬。交談中,他50多年來堅持畫畫,無論經濟條件如何不濟,都不曾放棄畫畫,這種質樸的執著,滿腔熱忱的追求,深深地感染了我。

“我喜歡畫畫”,這是張作新說得最多的話,也是他堅持的原因、進步的動力。這種喜歡穿越時間,在孩子還小時,為生計奔忙,畫畫雖然靠后,但熱愛不減;這種喜歡打破空間,60多歲時毅然奔赴校園,開始系統學畫,如饑似渴、勤學不倦,最終圓了夢想。

也許人生就是一個爬山的過程,我們都是旅途上寂寞的行者。無論能否到達頂峰,每邁出的一步都是堅實的,每向頂峰攀登的一步都是愉悅的。張作新的故事告訴我們,有熱愛,啥時都不晚。只要堅持,夢想終會花開。我們期待更多的人,從他的身上汲取奮斗的力量,點亮夢想、逐夢前行。

看婺城新聞,關注婺城新聞網微信

<sup id="ecicy"></sup>