<sup id="ecicy"></sup>

記者張苑

在中國悠久的茶文化歷史長河中,宋代無疑是一個璀璨的高峰。宋代茶文化以其獨特的審美和深邃的內涵,影響了后世對茶的認知和品飲方式。

宋代不僅在宮廷中發展豪華極致的茶文化,更在民間推廣趣味盎然的市民茶文化,形成了豐富多彩的茶俗。這一時期的茶文化,從宮廷到民間,從文人到百姓,無不滲透著茶的清香與雅致。

金華作為宋代重要的茶產區和經濟發達地區,茶文化興盛尤為顯著。加之書院林立,文士云集,金華書院茶文化成為這一時期金華茶文化的中心和引領者。

1金華書院:茶文化的中心

中國的書院在宋代達到了鼎盛。宋代書院盛時發展到四百余所,成為儒家學者進行學術研究和教育的中心。當時全國著名的書院有紫陽、石鼓、岳麓、白鹿洞、應天、嵩陽等,這些書院大都盛行茶道,書院茶文化由此興起,成為宋代茶文化的中心。因為宋代的理學有著一定的發展,書院茶文化還因此與理學掛上了勾。

書院茶文化以儒家思想為主體,融合儒、道、佛諸家精粹,形成了博大精深、敦厚樸實的茶道文化內涵。文人儒士在書院倡導品茶修身、和諧自然、以茶勵志、以茶品味人生,領導中國茶文化潮流的主要是文人儒士。書院茶文化,成為宋代茶文化的中心。

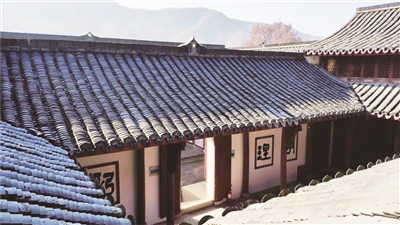

金華人杰地靈,人文薈萃,人才輩出。自宋至明初,是金華歷史上文化的鼎盛時期。特別是南宋,隨著宋室南渡,定都臨安,浙江成為全國政治、文化中心。當時浙江地區書院眾多,被史志等所記載的書院約有181所,分布于當時浙江的十一個州府,婺州就有47所,占全省書院的四分之一還多。呂祖謙是婺學的創始人和代表者,他與朱熹、張拭齊名,時人尊為“東南三賢”。呂祖謙在金華講學會友,從事學術活動的主要場所是麗澤書院。全祖望將岳麓、白鹿洞、象山書院與麗澤書院,并稱為南宋四大書院。

朱熹嗜茶,自號“茶仙”。他寫有詩詞上千首,也有許多涉茶的詩句。其《云谷二十六詠·茶坂》詩云:“攜籝北嶺西,采擷供茗飲。一啜夜窗寒,跏趺謝衾枕。”再如《香茶供養黃蘗長老悟公故人之塔,并以小詩見意二首》中有詩句:“灶香瀹茗知何處,十二峰前海月明。”《康王谷水簾》詩云:“采薪爨絕品,瀹茗澆窮愁。敬謝古陸子,何年復來游。”表達了他在飲茶時對陸羽的敬意和感念。

2文士茶道:風雅生活的藝術

朱熹、呂祖謙這樣的鴻儒大家、著名書院的主持者都愛好飲茶,如王柏這樣主講麗澤書院的名儒也是嗜茶者。金履祥主講嚴州釣臺書院時,曾作游嚴子陵的《龍井》詩,其中有詩句:“一飲清風生,膚寸寒云出。”可見他與盧仝一樣,對飲茶富有細膩而獨特的體驗和感受。而宋時的點茶、斗茶、分茶既清尚又極具娛樂性、藝術性,飲茶又能止渴提神、寄托文人的閑情逸致、培養藝術靈感,陶冶情操、完美人格,書院中的青年學子自然都與茶結下不解之緣。在金華的近鄰睦州,范仲淹在知州任上寫了《和章岷從事斗茶歌》,記述了他與詩友時任睦州推官的章岷斗茶的趣事,反映了當時斗茶在士大夫中盛行并達到很高的水平,在建德、金華一帶大行其道。可以想見,和建德等地一樣,金華的書院中也茶道盛行。

茶道,最早見于唐代宗時封演的《封氏聞見記》:“楚人陸鴻漸為《茶論》,說茶功效并煎茶法,造茶具二十四事以‘都統籠’貯之。遠近傾慕,好事者家藏一副。有常伯熊者,又因鴻漸之論廣潤色之,于是茶道大行,王公朝士無不飲者。”說因陸羽著茶書講煎茶法,并造了一套茶具,常伯熊又對此作了發展潤色,于是茶道風行開來。見于詩詞的是皎然《飲茶歌誚崔石使君》:“三飲便得道,何須苦心破煩惱……孰知茶道全爾真,唯有丹丘得如此。”認為飲茶是修道的門徑,三飲便可得道全真。從此,我國就有了“茶道”這個提法。

茶道,是飲茶之道和飲茶修道的統一,是茶藝與精神的結合。一般來說,茶道包括茶藝、茶禮、茶境、修道四大要素。茶藝是茶道的基礎。考察中國的飲茶歷史,飲茶方法有煮、煎、點、泡四類,形成茶藝的有煎茶法、點茶法、泡茶法。因此,從茶藝的角度來分析,中國茶道先后產生了煎茶道、點茶道、泡茶道三種形式。

中唐以后,陸羽著《茶經》,奠定中國茶道的基礎。后經常伯熊和皎然等的實踐和潤色,形成“煎茶道”。北宋時,蔡襄著《茶錄》,徽宗趙佶著《大觀茶論》,從而形成了“點茶道”。明朝中期,張源著《茶錄》,許次紓著《茶疏》,標志著“泡茶道”的產生。

宋代的茶道,不僅僅是一種飲茶的藝術,更是一種生活哲學和審美追求。它強調在飲茶過程中的禮儀、心境和環境,追求“五境之美”,即茶葉、茶水、火候、茶具、環境的和諧統一。宋代的茶藝包括茶葉的選擇、泡制和品鑒。茶葉的研磨和點茶技藝的發展,使得飲茶成為一種精致的藝術。宋代的茶具有茶碗、茶匙、茶筅、茶托等,每一件茶具都制作精良,體現了宋代人的審美情趣。

3茶道精神:呂祖謙與文化傳承

宋代的茶文化,特別是書院茶文化,以其獨特的魅力和深厚的內涵,影響了后世對茶的理解和品飲。呂祖謙,字伯恭,號東萊先生,是南宋時期著名的理學家、文學家,同時也是一位品茶高手。他的一生,與茶結下了不解之緣,留下了許多與茶相關的佳話。

呂祖謙的品茶故事,不僅僅是對茶的品鑒,更是對茶文化的深刻理解和實踐。他在書院中與學生們品茶論道,將茶藝與學術研究相結合,使得茶文化在金華地區得到了廣泛的傳播和發展。呂祖謙認為,茶可以清心寡欲、陶冶情操,是修身養性的重要途徑。他的這種思想,影響了一代又一代的金華學子。

呂祖謙的品茶之道,不僅體現在他的日常生活中,更融入了他的學術研究和文學創作中。他的許多詩作中都有提及茶,如《飲茶》一詩中寫道:“一甌林下記相逢”,表達了他在品茶時與友人相聚的愉悅心情。呂祖謙的這些品茶故事和詩作,成了金華茶文化的重要組成部分,影響了后世對茶的理解和品飲。

金華茶文化的影響,不僅僅局限于宋代,更延續到了元、明乃至現代。南宋中期以后,婺州各大學派廣泛交流,兼取眾長,經過長達百年的融合,基本上形成了統一的學術特色。這種學術特色,繼承了呂祖謙的經史文獻之學和陳亮的事功之學,作為經世致用之資,又吸取了朱熹、陸九淵的心性之學,作為修身立德之本,并旁求永嘉經制之學,作為從政施治之具,體現出各取其長的求真務實之風。

宋代興盛的書院茶文化延續到明代,仍長盛不衰。明初宋濂曾帶兒子到國子監,與浦江人張孟兼等一班文友飲茶吟詩聯句,還為之撰寫了《玉兔泉聯句引》一文。這是發生在明代最高學府中的茶事,由此不難想見當時金華書院茶文化的情形。

宋至明初是金華學術和教育興盛時期,培養出的人才最多。金華歷代進士共915人,其中兩宋568人,元朝18人,明朝222人。共出文狀元5人,何渙、陳亮、劉渭、王龍澤為宋代,唐汝楫是明代。歷代共出宰相5人,葉衡、王淮、范鍾、喬行簡都為宋代,趙志皋為明代。這些人才的涌現,與金華書院茶文化的興盛不無關系。

看婺城新聞,關注婺城新聞網微信

<sup id="ecicy"></sup>