<sup id="ecicy"></sup>

一顆真誠的心 才能寫出真誠

1954年,倪玉文出生在白龍橋下的一個小村莊,村旁有條小溪,繞村而行,村里人喚作西溪,故鄉的人和事,流經他的筆下,就成了《西溪筆談》。倪玉文笑稱:“我這本文集,有理論探討,有調查研究,有短評雜談,有小說詩詞,好比農家倉庫的大豆、玉米、稻谷、紅薯,可謂是五谷雜糧。”說起這次結集出版的事,在他的一首《蝶戀花》里可以略窺心意,正是“借此芬芳溫舊夢”,“春雨秋風,伴我須臾住”。

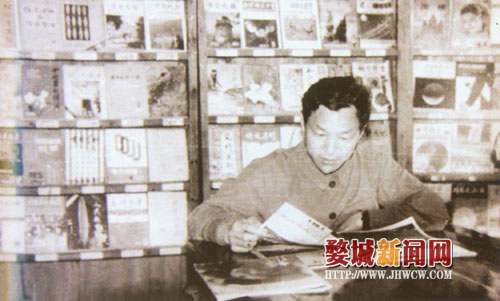

平生所好惟有讀書

倪玉文13歲的時候,趕上文革,只好輟學回家當農民。每天下地干活,沒幾年,就成了一個可以掙10個工分的“正勞力”。從生產隊會計到生產隊副隊長,他一路干下來,人生閱歷日漸豐富。有段時間,他還當上了大隊里的赤腳醫生。“我對大地的深厚感情,就是在這十年里打下的基礎。”倪玉文說。

1977年,文革已經結束,人們開始渴求知識。同年4月,倪玉文被抽調參加農田水利測量。平時,他背一個挎包,四處搜羅書籍,破四舊時燒了只剩下半本的,被撕了拿來包東西的,被蟲蛀了的,被水浸泡了的,《三國演義》、《水滸傳》、《七劍十三俠》、《鋼鐵是怎樣煉成的》,他都“一網打盡”。每讀一本書,他都要摘抄幾段,幾年功夫,抄了12本筆記。歐陽修說的讀書有三上(馬上、枕上、廁上),南方少馬,無馬可上,不過枕上、廁上,倒是全國一樣。倪玉文讀書,廁上讀,枕上讀,更是不分早中晚,臨睡還要點上煤油燈繼續看。讀了十幾年淘來的書,跑了十幾年基層工作,他有話要說,形諸文字,都是切近現實的短文。1979年,他的第一篇文章發在《浙江日報》上,寫的是打撈漂浮在水田上的稻殼等漂浮物,這些漂浮物對秧苗有很大的害處。

俗話說,凡事開好頭,一發不可收。前前后后,他在中國農民報、浙江日報、金華日報等報刊上,共發表了320多篇報道。1983年,他更是以一篇《今日方有錢》(講述農民方有錢借助改革東風、如何脫貧致富的事)獲得該年度省級好新聞獎。

我的文集是五谷雜糧

“從縱向上說,我的文集是那段歷史的見證,打有濃厚的時代烙印。”倪玉文說。上世紀80年代,農村改革、鄉鎮改革等一系列改革事件,在他的文章中都得到了充分的體現。那個時代的脈搏就在他的字里行間跳動著。

《西溪筆談》涉及面之廣,正如倪玉文所說,“是個農家倉庫”。他的人生經歷和中國的歷史進程,如同雙軌道,嚴絲合縫,恰成一個時代的忠實記錄。他當過農民,干過水利,隨后,又做過辦公室、統戰、政協、開發區等工作,他的每一份閱歷,等于每一份糧食,以致他的書真是五谷雜糧,各類文體,包容并舉。

倪玉文說:“(《西溪筆談》)這是我對人、對事的一種寄托,一份感情,一份結晶。我十分感謝對我的成長付出心血的老領導,還有與我共事,給我幫助的同仁、朋友。一顆真誠的心,才能寫出真誠。”

他頗感惋惜的是,上世紀70年代初,他就開始寫的古詩詞,現在已經散失大半,余下十幾首,也是翻找了許久才“重見天日”。漸至耳順之年,回想青蔥歲月,倪玉文也許會想起他在1986年所填的《浪淘沙》,為年過不惑而學者勉,“吾輩重經學業苦,為濟滄桑”。

看婺城新聞,關注婺城新聞網微信

<sup id="ecicy"></sup>