<sup id="ecicy"></sup>

抗戰(zhàn)先賢,浩氣長存——臺灣義勇隊隊長李友邦

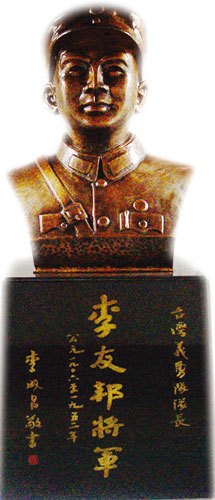

在紀(jì)念館的中心,佇立著一尊李友邦將軍的半身銅像,這位身著軍裝,堅毅中透著慈祥的軍人就是臺灣義勇隊隊長、臺灣義勇隊創(chuàng)始人李友邦將軍。

李友邦,字肇基,祖籍福建同安,1906年生于臺北縣蘆洲鄉(xiāng)。李友邦在童年時期,就立志要反抗日本殖民統(tǒng)治,這源于他小學(xué)時的一次經(jīng)歷:一天他與日本同學(xué)發(fā)生爭吵,日本同學(xué)罵他“清國奴”,個性堅強的李友邦氣得說:“如果這是在中國,你跟我就不是這樣。”日本老師聽到了,摑了他一巴掌喝斥道:“住嘴!以后不許這樣說!”這個巴掌在李友邦將軍幼小的心靈中留下了永遠的烙印。

小學(xué)畢業(yè)后,14歲的李友邦考入臺北師范學(xué)校。他加入進步組織“臺灣文化協(xié)會”,從事反日宣傳。1924年3月,李友邦與林木順、林添進等七、八人襲擊臺北新起街警察派出所,遭到日本殖民當(dāng)局通緝,他連夜和林木順逃離臺灣來到上海,林木順隨后轉(zhuǎn)往蘇聯(lián)受訓(xùn),后來在中共的協(xié)助下成立了臺灣共產(chǎn)黨。李友邦則選擇南下廣州,成了黃埔軍校的二期生,此時他剛滿20歲。在孫中山先生的幫助下,他跟隨國民黨左派人士廖仲愷學(xué)習(xí)國語和聽講孫中山先進的革命理論“三民主義”,并隨后成立了“臺灣獨立革命黨”。黨章開宗明義就說:“為結(jié)合臺灣各族人民驅(qū)逐日本帝國主義在臺灣的一切勢力,使臺灣脫離日本的統(tǒng)治,而返回祖國。”李友邦受到孫中山先生的器重,從黃埔軍校未畢業(yè),就調(diào)去主持由國民黨兩廣省委領(lǐng)導(dǎo)的“臺灣地區(qū)工作委員會”,領(lǐng)導(dǎo)兩岸臺胞的反日工作。1926年,為聯(lián)絡(luò)臺灣革命志士,他曾秘密返回臺灣活動。次年回廣州參與“廣東臺灣革命青年團”的成立,不久即因國民黨的清共而離開廣州,該團成員也遭臺灣日治當(dāng)局通緝,1929年李友邦在上海被捕。1932年他又在杭州被國民黨逮捕,偵訊單位認(rèn)定他是中共地下黨人,遭到毒打,這在他心靈和肉體上留下很大的創(chuàng)傷。他的右小腿被老虎凳折磨致殘,比左小腿細很多,走路會不經(jīng)意地瘸;頭頸中有一條神經(jīng)被打傷,平時與人講話頭部會不自主地?fù)u擺。李友邦整整被關(guān)了3年,1935年才被釋放。他在獄中與駱耕漠等革命人士朝夕相處,結(jié)下了深厚的友誼,對他此后的革命生涯影響相當(dāng)深遠。在李友邦入獄期間,他的二弟李友烈(承基)、幼弟李友士(丕基),也因堅持反日活動,先后壯烈犧牲。

個人及家庭的災(zāi)難并沒有動搖他的革命意志,李友邦出獄后立即投身抗日工作。他注意到中國抗戰(zhàn)與臺灣革命的關(guān)系,認(rèn)為欲救臺灣應(yīng)先救中國,欲求臺灣民族革命運動的成功,需先爭取抗戰(zhàn)的勝利,號召所有臺胞投入到祖國民族抗日救亡運動中去。1938年10月,李友邦受到“朝鮮義勇隊”成立的啟發(fā),產(chǎn)生了組織“臺灣義勇隊”的構(gòu)想。

全面抗戰(zhàn)爆發(fā)后,有眾多的臺胞留在大陸(特別是福建地區(qū))進行抗日活動。1938年初夏,國民黨福建省主席陳儀突然下令,以“關(guān)懷”名義,將散居在閩南沿海一帶的421名臺胞強行遷往閩北崇安(今武夷山)山區(qū),集中在所謂的“臺民墾殖所”勞動。這里成為臺灣同胞的傷心地。李友邦知道這一消息后,決定解救這些受到不公正待遇的臺胞。他提議以這些臺胞為基礎(chǔ)組建臺灣義勇隊。這一想法得到當(dāng)?shù)馗锩耸亢瓦M步人士的直接支持,并由張啟權(quán)(后改名為張一之)具體協(xié)助李友邦做好工作。通過國民黨浙江省政府主席黃紹竑介紹,李友邦赴閩拜會陳肇英和陳儀,提出以崇安臺胞為基礎(chǔ)建立臺灣義勇隊,獲得陳儀批準(zhǔn)。1938年11月上旬,李友邦和張一之來到福建崇安縣,動員臺胞參加臺灣義勇隊進行抗日活動,獲得熱烈響應(yīng),很快在崇安組建起一支近300人的隊伍。

1939年初,李友邦在得到國民黨軍事委員會政治部口頭承認(rèn)抗日義勇隊后,再赴福建,把第一批臺胞隊員帶到浙江金華。于2月22日在金華縣酒坊巷18號(現(xiàn)為84號)成立“臺灣義勇隊”和“臺灣義勇隊少年團”。李友邦任義勇隊隊長和少年團團長,后被授予少將軍銜,張一之任隊秘書。第一支由臺灣同胞在大陸組成的武裝抗日隊伍終于誕生了。臺灣義勇隊以“保衛(wèi)祖國,解放臺灣”為宗旨,主要工作包括:巡回宣傳工作;對敵政治工作;醫(yī)療救助工作;生產(chǎn)報國工作。他們的戰(zhàn)斗足跡遍及浙贛閩皖及廣西、重慶等地,影響遠及東南亞。

1940年4月,由李友邦將軍推動,在大陸抗戰(zhàn)的6個臺灣革命團體聯(lián)合成立“臺灣革命團體聯(lián)合會”。1941年5月,李友邦將軍與抗日青年嚴(yán)秀峰女士結(jié)合,共同投身于臺灣革命事業(yè)。1942年5月,浙贛戰(zhàn)役爆發(fā),金華淪陷,臺灣義勇隊奉命南撤至福建龍巖,隊伍不斷發(fā)展壯大。不久擴編為臺灣義勇總隊,下設(shè)四個支隊,李友邦將軍為總隊長。抗戰(zhàn)勝利前夕,李友邦將軍提出“保衛(wèi)祖國,建設(shè)新臺灣”的口號,號召建設(shè)三民主義的新臺灣。他認(rèn)為中國在近代經(jīng)歷了那么多苦難,特別是八年對日抗戰(zhàn),但仍能屹立不倒,足見中華民族是一個優(yōu)秀的民族。他堅信臺灣應(yīng)返歸祖國,“臺灣人民必須永遠成為中華民族的一員”。抗戰(zhàn)勝利后,李友邦將軍派臺灣義勇隊先遣隊先期返回臺灣,負(fù)責(zé)維持臺灣社會秩序、維護全省物資保管、維護全省臺胞生命財產(chǎn)安全,為國民政府的順利接收起到了十分重要的作用。臺灣光復(fù)后,李友邦將軍帶領(lǐng)臺灣義勇隊分批回到臺灣,回到闊別已久的故土。他小時候立下的擺脫日帝統(tǒng)治重新回歸祖國的宏愿終于得以實現(xiàn)。20余年的艱苦奮斗,終于修成正果。

但生無天時,李友邦將軍在50年代的白色恐怖中,以莫須有的罪名遇害。國民黨長期以來一直不愿提及李友邦將軍和臺灣義勇隊的抗日歷史,這段歷史一度成為禁區(qū)。

海峽兩岸的中國人沒有忘記李友邦將軍和臺灣義勇隊這些抗日英雄們。在英雄戰(zhàn)斗和生活過三年之久的浙江金華,一直以擁有這樣一段歷史為榮。2005年8月,李友邦將軍夫人嚴(yán)秀峰女士應(yīng)邀到金華市出席《臺灣義勇隊在金華》一書的首發(fā)儀式,當(dāng)?shù)卣块T決定修復(fù)臺灣義勇隊舊址,并在原址上建立“臺灣義勇隊紀(jì)念館”。

直至今日,當(dāng)我們步入紀(jì)念館時,首先吸引我們的依然是那堅毅挺立的李友邦將軍的銅像,他崇高的愛國主義精神及名族氣節(jié)將永遠為兩岸同胞所傳頌!

看婺城新聞,關(guān)注婺城新聞網(wǎng)微信

<sup id="ecicy"></sup>