清朝后期到民國年間,在湯溪、蘭溪一帶,提起厚大的范大奎,可以說是無人不知、無人不曉,在金華八縣也頗有名氣,甚至杭州、蘇州也有不少人知道他。民間有人說范大奎家是“田地連成線,山林連成片,蘭溪金華有店面,百姓當(dāng)中有口碑,金華修橋有捐獻(xiàn)。”

那么,范大奎究竟是怎么樣一個人呢?

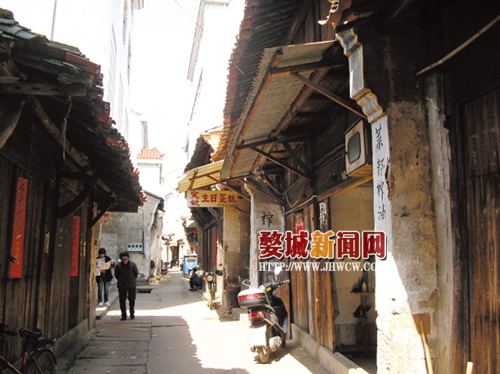

范大奎,湯溪厚大村人。厚大,乃是九峰山下的一方寶土,這里有田有地,田地肥沃,有山有水,山青水秀,而且人丁興旺,是湯溪一帶的第一大村。范大奎為厚大南宅第29代裔孫,原名大鍷,字先璇,行俊67,候選知州;生于清朝乾隆42年,卒于道光19年。他是做生意的商人,經(jīng)營木材和香菇、木耳、茶葉一類山貨。別人是30多歲才學(xué)經(jīng)商,范大奎不到20歲就跟人到杭州、蘇州闖蕩,村里人說他膽量大,氣量大,運氣好,待人好,而且良心特別好。至今民間還留下不少有關(guān)范大奎的傳說。

三天三夜修條路

那一年范大奎準(zhǔn)備造一幢房屋。

聽說范大奎要起新屋了,村里人眾鄰居一個個都到范家來報名,要求參加幫他干活,連六七十歲的老太太也趕來湊熱鬧。為什么?因為范大奎待村里人好,凡幫他家干活的任何人都一視同仁熱情款待,吃得好還給工錢;就是來遞兩塊磚三片瓦,拌幾下泥漿的兩個老太婆同樣管吃管工錢。有人說范大奎傻,“這兩個老嬤是‘田雞頭,狗寶眼,又貪吃,又貪懶’這種人都好收來干活的嗎?”范大奎說:“誰說她們又貪吃又貪懶?亂講!家里好過,哪個會六七十歲出來做生活?我只曉得這幾個嬸嬸家里生活清苦,我能照顧他們一下也是應(yīng)該的。”

這天,范大奎剛從外面回來,見報名到他家干活的人這么踴躍,就說:“謝謝大家啦,不過這幾天先不造房屋,大家?guī)臀蚁茸鲆粭l路。”

“做路?做什么路?”七十多歲的范大爺問。

“是啊,起屋還要修什么路?”另一個也問。

范大奎說:“起屋需要挑沙拉石頭,運磚頭瓦片。我是做一條從溪灘挑沙、挑石子,從山腳拉石頭的路,這條路要一直做到新屋基。”

“大奎,村里到溪灘、到山腳采石場不是有一條路了嗎?前幾年村里起新屋的都在走,你還要做什么新路?路本來是大家的,大家好走你為什么不走?”“不錯。”大奎說:“村里早有這條路了,但主要的一段,也是大家進(jìn)村出村的必經(jīng)之路,是大家出畈下田地干活的必經(jīng)之路,如果我造房屋運石料、運沙石子也走這條路,你來我往,人多避讓,勢必影響大家通行,耽誤大家走路挑擔(dān),多有不便;再說挑沙拉石頭難免會有石頭瓦片掉落路上,萬一讓老人小孩踢去跌倒,那就更不好了。”

“大奎,你是想到不影響村里人走路啊!”大奎說:“應(yīng)該的。新路就在老路邊,線已畫好,牽涉到田地我都已經(jīng)補(bǔ)償了錢,就等大家來幫忙開工了。”他停了停又說:“不過做新路時,也會妨礙老路上來往的人,我們應(yīng)該盡快做好噢!”

“原來大奎想的是別人的方便,多難得啊!”有一個說,“有好處不忘村里人,有損害就避開村里人,這就是范大奎做人做事的宗旨,他這是‘與民讓路’呢。”“好,大奎為大家想,大家為大奎想,快去做路噢!”“走啰!”大伙兒有的背鋤頭,有的挑畚箕,人群直奔村外,挑土的挑土,挖基的挖基,平整的平整,而且趁這幾天月亮大,連夜干,人多力量大,就這樣,三天三夜,緊靠老路邊又一條新路做起來了,而且比老路寬。范大奎又當(dāng)眾宣布:在我家起新屋這段時間,挑沙運石頭磚瓦一律走新路不走老路,但其他人可以走新路!這一宣布,大家更覺得范大奎心胸寬,氣量大良心好。

三十清兵押銀元

范大奎不但對村里人好,對自己家里的下人更好,無論是在他家放牛的小孩,燒飯的傭人,長年短工等等都很關(guān)心。范家有個管帳先生金銓,義烏人,是個秀才,范大奎很敬重他。

這天一早起來,范大奎發(fā)現(xiàn)金銓“眉毛打結(jié)頭”,就問:“金銓,是不是有什么心事,可以和我說說嗎?”金銓說:“東家,省里考舉人的時間快到了,我想去試試。”“好啊,好事情啊,想考就去考,盤纏費用我這里先拿去。”見金銓沒有答話,又說:“如果考得好,千好萬好;萬一考不上,你還回來給我管帳,位子我給你留著。”金銓聽了這句話,放寬心了。只見范大奎拿出一百塊銀元,“這一百你先拿著,不夠再說。”金銓感動得雙膝一跪,口稱恩人,向范大奎咚咚咚叩了三個響頭,第二天一早拿了銀元直奔杭州趕考。

過了一段時間,范大奎接到金銓喜訊,說考上了。但人還沒有回來,他也不去打聽。這一天,范大奎帶人運了一批木材山貨從衢江、蘭江、富春江,直到杭州錢塘江碼頭,錢江木材行丁老板是范大奎的老客戶,見大奎運了那么一大批木材來,心中一喜,故意說:最近木材行情不好,再則我手頭也緊,你還是先到別家木材行看看吧。這下范大奎為難了,丁老板是杭城最大的木材商,他推脫出來的貨誰敢要?范大奎只好“熱臉貼冷屁股”,一個勁講好話,丁老板說:“好吧,看在老主顧份上,這批木材我先收下,錢嘛只能先付一部分。”他把價格壓得很低,而且只付四分之一,范大奎難過的想哭。

范大奎正坐在埠頭上嘆氣,這時突然傳來“嘡嘡嘡”一陣鑼聲,只見一個衙役往墻上貼了一張布告,范大奎走過去一看,原來是錢塘縣新任知縣治安通令,一看下面四個字:知縣金銓。范大奎只覺眼晴一亮:啊,我有救了!正高興,那邊一頂大轎來了,他立即噔噔噔走過去在路中間蹲了下來,衙役過來趕他,他就是不走,轎里知縣金銓一聽聲音耳熟,吩咐停轎,出轎一看,呀,這正是自己的東家、恩人范大奎!連忙快步走過來扶起范大奎,只聽知縣一口一聲“東家”“恩人”,兩個人手拉手,十分親熱。

這一幕,讓碼頭邊店鋪老板特別是丁老板看得一清二楚,眼巴巴看著知縣挽著范大奎步行回衙去了。第二天一早,丁老板帶著銀元趕到錢塘縣衙門,把范大奎木材款以最高價格全部付清了,連上次欠款也付清了。還一口一聲“范老板”“范先生”,親熱的嘸天談,拼命巴結(jié)。范大奎收下銀元,拿出500塊遞回丁老板說:丁老板,我的木材我有數(shù),不值最高價,也不會是最低價,我按所值的收錢,不能讓你吃虧。第三天其他山貨行老板凡欠范大奎款的也紛紛前來結(jié)清。

范大奎看著這么多的銀元發(fā)愁了,怎么能夠安全的拿回去呢?金銓說:我衙門剛好有30個兵丁去衢州辦公事,就讓他們順路把你這批銀元押護(hù)回湯溪吧。于是范大奎把銀元分裝成10擔(dān),30個清兵輪流挑,歇歇停停,很快回到湯溪,這事轟動了整個湯溪縣城。

三百里路調(diào)個包

據(jù)說有一次范大奎帶著幾個人運木材山貨從水路到杭州,貨出手錢到手后,當(dāng)即搭船返回,他們把原先放在木排上的做飯的炊具、蓑衣、箬帽等雨具雜七雜八大包小包搬到船艙角落,安頓好即開船。這次返程逆水行舟,兩天兩夜已過蘭溪到衢江邊上洋埠埠頭,范大奎打算在洋埠再帶東西回家。

范大奎這時忽然想起一件事,就問伙計老四:“老四,我讓你帶回來的一包三級粗茶呢?”“在船艙角落里。”范大奎七翻八翻在蓑衣下面翻到一袋10斤裝茶葉,外包裝是三級茶,卻有一股香味,他拆開一看,啊,是一包最好的特級茶!“這是怎么回事?”老四走過來,摸摸腦袋,回憶起來了;“東家,那天剛到杭州時,我發(fā)現(xiàn)有兩袋茶葉外包裝破了,一袋是特級茶,一袋是三級茶,當(dāng)時天黑換包裝袋時可能讓我搞錯了。后來,你讓我留袋三級茶葉回來,說給家里長工解暑解渴,我就把這袋當(dāng)成三級茶留下來了。”

“那么那袋三級茶是不是當(dāng)特級茶,在杭州發(fā)出去了?”“嗯,可能是的。”“不好,快!”他對其他幾個伙計說:“你們幾個先回家去,我和老四趕回杭州調(diào)包!”“調(diào)包?”這下幾個人都呆住了。“東家,已經(jīng)快到家了,為了這么一包茶葉三百里路趕回杭州去?值不值?”范大奎說:“我不管什么值不值,只曉得做生意要忠誠老實!走!”老四說:“東家,要么再隔幾天,我們再運一批貨去杭州,順便再調(diào)回那包茶葉。”“不行!萬一茶葉行賣出去豈不影響我們的聲譽。”說著范大奎吩咐撐船的老大,“把船調(diào)頭,去杭州!”就這樣,這次順?biāo)校惶煲灰沟胶贾蒎X塘茶葉行。

當(dāng)茶葉行老板見范大奎帶著伙計連夜趕回來,伙計肩上還背著一大包茶葉,愣住了,范大奎講明原因,老板說:“范兄,我見過生意人無數(shù),像您這樣老實又這樣認(rèn)真的人真是少見。”這件事傳遍杭州各茶葉店,范大奎的茶葉生意也更紅火了。

三千大洋捐修橋

生意人跟生意人不同,有的經(jīng)商賺了錢就吃喝嫖賭樣樣來,范大奎賺了錢造了房屋,還隔幾年置點田置點山,從山坑、塔石、嶺上,直到厚大這一條厚大源垅里,多多少少都有他范大奎的田地山林,范大奎每年總要抽出點時間,進(jìn)山看看租種他田地的、看山的農(nóng)戶收成怎么樣?生活好過不?碰到歉收交不起租谷的,就給他們免了,對特別困難的,就貼錢幫助他們。

這一天,范大奎來到山坑,租種范家兩畝田的老劉聽見東家老爺來了,連忙出門借錢,想買點好菜款待。哪曉得,肯借的沒錢,有錢的不肯借,他只好空著雙手回來。回到家,范大奎也到了,老劉老婆生病躺在床上,老劉只好自己燒了一碗面條,兩個雞蛋,燒了幾個番薯,又到隔壁討了一碗酒,讓范大奎吃。說:“東家,實在不好意思,你難得來一次,我也拿不出東西給你吃。”范大奎說:“別說了,我都聽人講過了,你今年收了沒多少糧食,老婆又長年生病,日子怎么過。”他邊吃番薯邊喝酒說:“這樣吧,你今年租谷就不要交了,去年沒交足的也免了。”他從衣袋掏出三塊銀元給了老劉,“我身上只有這三塊銀元,你去給老婆撮藥,把毛病醫(yī)好。”老劉拿著三塊銀元,激動得眼淚都下來了。范大奎給他揩了揩眼淚,說:“你窮也不會窮到底,我富也不能富到頂,隨便什么人都有要幫助的時候,好好過日子。”說完,拱拱手走了。

范大奎第二天回到家里,家里人忙同他講了:湯溪衙門有人來傳話,說金華府太爺請你去商量事情。范大奎想,我和知府見過面,但不很熟,叫我去有什么事呢。一打聽,原來要修金華大橋,知府讓各縣知名人士捐一點。

這時,家里人就對范大奎說:“這兩年家里剛造了新屋,今年你又免了好幾個佃戶的租谷,這一次修金華大橋,捐款你就不要捐了,不要去湊這個熱鬧了。”

范大奎說:“這筆款是一定要捐的。古話說,修橋鋪路是造福百姓,方便千家萬戶的大好事。這點錢我該出,家里困難自己克服。至于捐多少,第一名我也不去爭,就捐三千塊白洋好了。”

第二天,范大奎就帶著三千銀元直奔金華。

范大奎的傳說還有不少在百姓中流傳。

(根據(jù)范金枝、范祥泉、范松有提供線索整理)