大學畢業之際,那些成堆成堆的書籍總會成為困擾學生的一大難題,讓他們“進退兩難”。帶回家嫌重嫌麻煩,扔了又覺得可惜,如何處理才好呢?大多數人到最后都會選擇帶走幾本覺得有用的,其他的便扔在宿舍,讓清潔阿姨解決,雖然心痛,但所謂“眼不見為凈”;還有一些學生覺得當廢紙賣比扔了好,至少讓這些書留有些低廉的價值,近千元買的書籍最后只換回幾十塊錢,只能感嘆:“可惜,不值。”然而在浙江師范大學,大家似乎都知道這樣一個“潛規則”,畢業后都會把書賣給附近的一位老人,老人會看書出價,覺得好的就以幾塊錢買進,其他的便以廢紙收購價收入,然后把收集起來的舊書整理好,以二手書進行出售,幾年下來,他的棚屋式“書店”倒是頗有一番名氣了。

對于校外的人來說,這個書店就像一個謎,一直都是只聞其名未見其身。今日,記者饒有興趣地在師大北門的大弄小巷里穿梭尋覓起來,可搜尋半天也不見其蹤,無奈之下才隨便拉了個路過的學生詢問:“同學,你知道附近有個老大爺專賣舊書的嗎?”“不是很清楚,我是大一新來的,之前聽學姐們說過是有這么家書店,但還沒來得及去,好像在前面第二個弄堂拐角處。”循著學生的指引,眼尖的我們總算發現了傳言中的棚屋“書店”。

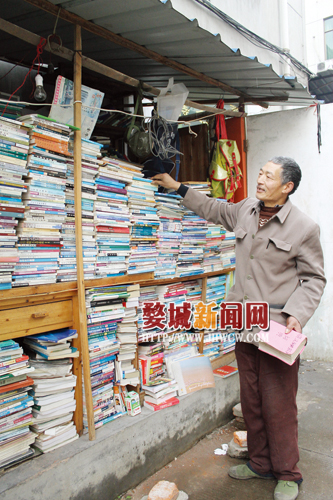

乍一眼看,根本無法把它與書店掛上鉤,既沒有別致的店名,也沒有任何裝修,甚至都稱不上一個小店,只是簡單地用幾根鋼架、一些木頭靠著房子搭了個8平方左右的屋棚。棚子沒有密封,外側疊滿了各式教科書,擺放的錯落有致,學生挑書倒是很方便。里面堆滿了雜七雜八的舊書、雜物,大都供有興趣的學生去淘。門口則放了一張桌子、兩把椅子、兩個小板凳,可供學生坐著看書。

六旬老漢

從小就有個讀書夢

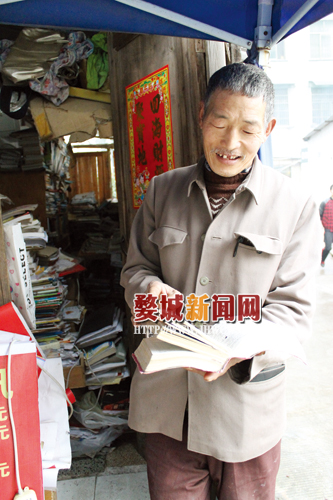

書店的主人姓高,名善生,善于為生計謀劃,今年剛好六十歲。我們去時高大爺正忙著做生意,只見一女生買了本作文書正在付錢。“一般普通的書都是5塊錢一本,再貴也賣不起來。”高大爺說,本來就不指望這能賺多少錢,只是覺得書籍扔了、當廢紙賣了可惜,有些書都是八九成新,書店買買要幾十元,以前自己讀書的時候哪有這么多書啊。

說到這里,高大爺似乎來了興致,恰巧這時天空也飄起了雨點,買書的人已經不多了,高大爺開始坐下與我們攀談了起來。“想想以前,自己讀書其實很好,就是沒趕上好時代啊。”大爺高中時剛好碰上文革,高考也被取消了,那時候的人書讀的再多、再好都上不了大學,自己也是一畢業就回家種田。種了幾年田后,得知高考恢復了,馬上報名去考試,哪知道見了試卷頭就懵了,以前學的知識都記不清了,結果沒考上。

當時改革開放曾分了些土地給我們,之后突然被莫名其妙收了回去,沒多久見其他村都分了,又把收走的土地還給了我們,雖然一波三折,好在土地還在,考不上大學就在家種地。再后來由于浙師大建校,大部分土地被征用了。于是家里就用征地的十幾萬塊錢蓋了三層半的房子,有十幾個房間,用來出租給附近的學生,每年的收入就來自這些租金。

“雖然這輩子讀的書不算多,但從小喜歡書的熱情卻從未減退,尤其是沒上過大學,對大學還是抱有某種特別的情愫。從小到大生活在浙師大附近,見證了它從孤零零的幾幢房子擴大到現在的規模,挺不容易的。”高大爺說,自己是和浙師大一同成長起來的,年輕時候還經常跑到學校里看電影,像《地下游擊隊》、戰爭片《地道戰》、朝鮮片《買花姑娘》……片子很多,有時候一晚上就放好幾部,看得過癮。印象最深的一次是等《紅樓夢》的片子等到天亮。當時一個片子都是流動放的,那邊放完再送到這邊,等片子也是常有的事兒。“有那么多書看,還有很多閑暇時間自己打發,想想在學校讀書真挺幸福的。”高大爺認為現在讀書環境這么好,大家就應該珍惜機會,好好學習。

被丟棄的書籍,開始萌生賣書念頭

在多年的租房過程中,高大爺經常碰到一些學生人離開了,卻把舊書扔下了的情況。“每次看著一地書籍,心里總會有種說不出的滋味。”高大爺一開始只是將書籍給清理干凈、收集起來,想著自己有空的時候可以翻翻,久而久之,各式各樣的書越來越多,家里快騰不出地方堆了。這時,高大爺心想,把書裝到三輪車上,騎到學校門口賣賣,興許有人用得到。于是,高大爺開始了騎三輪車的賣書生涯,吃完晚飯,高大爺就“咯噔咯噔”騎向學校。在門口,來往的學生很多,看這些書挺新的,有些剛好是自己想買買不到的,而且價錢又便宜,看看就愿意掏錢買走幾本。

“生意好的時候一天能賺七八十元。”高大爺說,本來就不純粹為了賺錢,看到這些書有價值自己也很高興。“騎三輪車賣了一兩年時間,身體有點吃不消了,每天蹬著馱著四五百斤書的三輪車確實有些吃力,后來就想到在自家房子邊上搭個棚子,把書都放這賣,讓學生自己慢慢挑。”高大爺說,自己經營了幾年后,藏書量大大增加了,很多學生都說這里的教科書、輔導書最齊全,只要你講得出書名、版本,高大爺幾乎都能幫你找到,簡直就是讀書人的“世外桃源”。

周邊書店看高大爺的小屋棚有這么多固定客源,都開始紛紛效仿。“現在賣出的書越來越少了,周邊的書店除了新書,也開始收舊書賣舊書,很多學生都跑那邊挑了。”大爺說,有時候一天都沒人來光顧,不過自己并不擔心,心態要好,“有人看上就賣,沒人買自己看看也好。”大爺屋棚門口的桌子上總是堆著平時愛看的書,還有一個年代久遠的收音機時刻播放著,平時高大爺就坐在門口,聽著收音機,翻著書籍,倒也悠閑。

學生眼里,這里就是與眾不同

在浙師大的一個朋友曾說:“堆在小屋棚里的這些舊教材、輔導書其實不是廢紙,而是放錯了地方的財富。”也有人覺得,在這種破舊的小棚里,能聞出年代的味道,現在很多新的東西都要做舊,舊書還是很有市場的。尤其是坐在屋棚門口看書,那感覺與那些裝修高檔、寬敞舒適的地方很不一樣,就是因為與眾不同大家才喜歡。

當然,除了追求新鮮感的,還有一批學生是真心奔著書的價值來的。“舊書上經常有一些師哥、師姐作的注解,這樣更有利于我們學習。”對她們來說,以全價3到5折的價格購買到的書,節約成本的同時還方便學習。

“很多專業的教材都是一年一換,有時候想找老版的沒地方找,現在有了二手書店,想找哪年的都可以。”

在很多學生眼中,高大爺這的書店就是與眾不同。大爺會把書皮破損的書用紙板粘好,作為新封面,再寫上書名。“一些書內容都完好的,就是封面破了,黏黏還是很實用的。”一些細節讓學生覺得高大爺這的書有人情味兒,除了書,還有店家對書的感情。