<sup id="ecicy"></sup>

村民們有錢的出錢,有力的出力,全村人都自發參與了這場保護古祠堂的行動中

塵封半個世紀古祠堂煥新顏

|

|

(記者 趙一帆文/攝)

在很多人的認識中,這原本是一個讓村民開始啟蒙教育的小學學堂,也曾經是一個業務忙亂的茶廠,然而,在木板和泥土下面埋藏著的卻是一座擁有珍稀印記的古祠堂。2012年,村民們有錢的出錢,有力的出力,全村人都自發參與了這場保護古祠堂的行動,終于使這座塵封了半個多世紀的“郭氏宗祠”重煥新顏。

歲月更迭,郭氏宗祠歷經數百年滄桑

從竹馬鄉郭店村村口一路向里走去,可見一株五六人合抱的古樟,枝葉蔥蘢,樹冠亭亭如蓋。聽村中老人說,這棵樹樹齡已有五百余年了,差不多見證了整個竹馬郭氏家族的繁衍生息。郭氏宗祠就立于離古樟不遠的東南方向。

郭店村村民以郭姓為主,據說祖先是唐代的名將郭子儀。“500多年前,郭子儀的一些后代從今陜西一帶舉家南遷,先到諸暨,再到東陽,最后有一撥人到了今天的竹馬鄉安家落戶。”今年79歲的郭學忠老人說,他還稱自己是郭子儀第四十三代孫。

郭氏宗祠始建于明朝,建筑面積約1000平方米,坐北朝南,三進堂,磚木結構。墻面由明代的青磚砌成,上面刻有“郭祠”二字,歷經數百年這些字仍清晰可辨。宗祠的地面十分平整,還是數百年前的地磚。青磚黑瓦、朱漆廊柱,雖經歲月侵蝕,祠堂仍基本保持了明朝時期的建筑風格。

“解放初到文革期間,這里曾經是一所學堂,名叫三聯完小,也叫郭店完小。當時附近的孩子都來這里上學,最多的時候曾容納十多位老師,六個年級的學生,對這一帶地區多數人培育了一定的文化基礎。”郭學忠說。到了上世紀八十年代,祠堂的第一進又被改造成村集體辦的茶廠,原先的青磚黑瓦被拆下,換上了水泥和琉璃瓦。

在2010年,茶廠停辦了,郭氏祠堂基本處于一個閑置的狀態。因年代久遠,風雨摧殘,蟲蟻侵蝕,門窗廊柱已破舊不堪,變得越少人愿意光顧,“一點人氣都沒了”。直到去年3月份,郭店村七八個上了年紀的老人,不忍看著祖宗留下的祠堂在風雨飄搖中倒塌,帶頭呼吁要把祠堂修繕一下。

籌資困難,“鎮祠之寶”險被賣

辦學堂時,祠堂內曾經改裝過,一些柱子被嵌進了泥墻里。為了把祠堂修復成最原始的樣貌,村民把這些泥墻拆除了。不曾想,這一個動作竟引出了一個大發現。

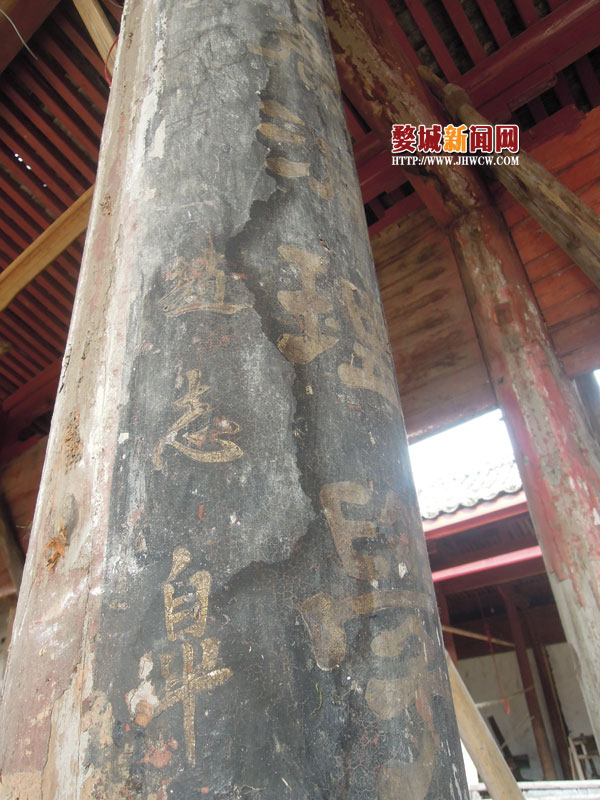

隨著墻面的拆除,在郭氏宗祠第二進的兩根木柱上,裸露出了一副對聯。上聯:“羽翼關雎山經文章推巨浪”,下聯:“淵源鵝湖鹿洞理學表明宗”,落款寫著“趙志皋拜題”,時間寫著“萬歷壬辰八月”。

萬歷壬辰八月是什么時候?郭學忠掰著指頭給記者算了一遍,“那可是1592年,距今都有420年了,應該就是在這座祠堂建成的時候。”趙志皋又是何許人?記者查閱資料得知,趙志皋是蘭溪人,乃實行科舉制度期間,蘭溪唯一的一名探花,萬歷二十年(1592年)官拜首輔大臣,他秉政期間,不植黨,不怙權,穩重得大體,臨下寬和,因其為人誠實謹慎,仁義寬厚,人稱長者。

據浙江師范大學歷史系專門史碩士導師龔劍鋒解釋說,這副對聯大意是贊揚郭氏族人的。“鵝湖”是指朱熹和陸九淵的鵝湖寺之辯,“鹿洞”是指白鹿洞書院。上聯是肯定郭璞注解了《山海經》,下聯是贊揚另一位郭姓人士對理學的繼承和發揚。

村民們一開始對趙志皋并不熟識,卻明白“萬歷壬辰”這個年份的意義。這個“鎮祠之寶”現身后,很快吸引了一些有心之人的注意。有個人到宗祠里轉了一圈,告訴村民,這副對聯是“無價之寶”,愿意賣的話,他會找人來收,要的就是印著這副對聯的兩根柱子。

很多村民聽了后心里直癢癢,修宗祠需要大筆資金,村里集體經濟較為薄弱,大家正在為修繕資金大傷腦筋。把這兩根柱子賣了,修祠的錢不就有了嗎?“有人說賣,有人說不賣,后來請文物部門的專家來看過后,大家才堅定了決心:不賣,再缺錢也不賣。”郭學忠說,因為專家告訴他們,這幅對聯有很高的文物價值,不只不能賣,還要好好保護起來,以防遭自然破壞,或者被人偷走。

村民們還重新翻閱了宗譜,追溯祖先事跡。郭學忠說:“依據現存的資料,再結合我小時候聽長輩講述的故事,我認為趙志皋未入仕前,曾受學于我們村的一位祖先郭應夏,對聯落款處寫著‘拜題’,是學生對老師的尊敬。”

出錢出力,村民自發展開保護行動

文物要保護,祠堂要整修,村里首先籌建了修建小組,并請來修建公司來評估修建造價資金,經過三家公司的測算,要將祠堂仿制成原樣,最少需要一百二十萬元。但村里沒錢,向一些文物部門求助也沒有結果,怎么辦?村民們說:修一步,看一步,大伙兒一塊兒想辦法。

村書記郭文奇自掏腰包,承擔了購買木料的費用。村民們也紛紛行動起來,有的自愿捐款籌資,經過多方宣講,共在村里籌集到18萬元資金;為了節省費用,一些村民主動當起了維修工人;有的則聯系專家、有名望的鄉鄰來出謀劃策……“總之是有錢的出錢,有力的出力,為了保護好我們共同的祠堂,大家都付出了一腔熱情。”

如今,郭氏宗祠有兩間廳堂已經基本修復完畢,黑瓦和朽木被卸在地上,可見蟲蝕和霉變已經十分嚴重,替換上的是從別處收購來的完好卻有歲月感的舊材料。最外面的一進尚未動工,而籌集來的資金已經用得差不多了。

“現在祖國大地上,不論城鎮鄉村,到處可見水泥鋼筋建筑的新房子,但有數百年歷史的古建筑卻不剩多少了。”郭學忠呼吁:“郭店宗祠是有四百多年的古文物建筑,相信今后它的價值一定會逐漸被大家認可,希望政府部門和社會力量都能參與到保護古建筑的行動中來。”

看婺城新聞,關注婺城新聞網微信

<sup id="ecicy"></sup>