<sup id="ecicy"></sup>

清明時節雨紛紛,四月的天氣常常與雨水結緣。然而今年清明當日,卻迎來了燦爛的陽光。

前幾天的陰雨綿綿,江南浸泡在雨水當中,連空氣都是潮濕的。難得一遇的好天氣,讓人的心情變得舒爽許多。

清明回鄉下掃墓,是每年必做的功課,這也是江南一帶懷念故人、寄托哀思的傳統習俗。

穿越一片金黃的油菜花地,在一個翠竹搖曳的山坡上,芳草萋萋的黃土掩埋之下,便是我的父親。

父親生性勤勞,一輩子與土地為伴。十八年前,父親過世后,我把父親的最終歸宿,選在這塊他勞作了一輩子的山坡上,這里有他的汗水和夢想,終日與土地打交道的父親,最終與土地融為一體。

在這個寄托哀思的季節,是所有親人和故人對話的日子。擺在墓前的菊花,黃色花瓣艷麗開放著。墓地邊的竹林,在微風吹動下,發出“沙沙”的聲響,近似老人哽咽。

長眠地下的父親,土地的夢是否還在延續?

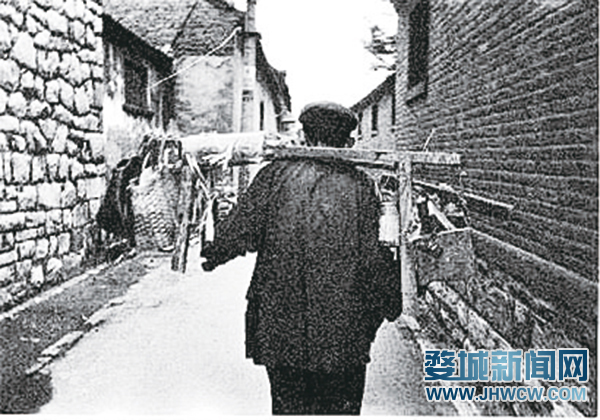

記憶中的父親,個子高大,頭發花白。貧苦出身的父親一輩子誠實儉樸,既便是在地方上擔任了公社書記,仍然衣著樸素,行為舉止更像一位老農。父親生前,交往的也都是四鄰八鄉的農民朋友。

父親為人純樸,行事本份,雖然一輩子沒有多大建樹,但在兒女們眼里,父親就是一座山,一堵墻,是我們賴以依靠的大樹。無論有天大的事,只要父親在,就不會害怕。

父親在世的時候,經常會說起他小時候的經歷,曾經行乞的恥辱、替人幫工的苦難,深深烙刻的父親腦海里,是共產黨、新中國振救了他。這種經歷我已經聽了幾十遍了,但每一次父親說起,我都像初聽一樣虔誠。

在我讀小學的時候,父親也經常被邀請到學校,給學生上“憶苦思甜”課。在講臺上,苦難的歷史已經成為父親生活中的資本,每當說到動情處,父親聲淚俱下,感染了在場所有的師生。

在父親眼里,沒有共產黨,就不會有他這個家,更不會有我們兒女圍繞在身旁。

至于家庭的經年往事,都是父親后來跟我說的。

從我爺爺這一輩上,我家似乎就到了一貧如洗的境地。居無片瓦,勞無寸地,家道貧寒,一家人借住在他人家里,靠在富人家“幫儂”度日。

爺爺常年勞累,積勞成疾,漸漸地不能從事繁重體力勞動,家中也就時常斷炊。就在父親很小的時候,爺爺因患病得不到醫治就早早過世了。

失去頂梁柱的家,從此更加破敗不堪,不到十歲的姑姑,不得不送到別人家當了童養媳,家中僅剩下我奶奶與父親孤兒寡母艱難度日。

缺吃少穿,小時候的父親經常靠隔壁鄰居接濟著,饑一頓飽一頓地度日,父親說,他曾經到富人家的桃樹底下拾爛桃充饑,也曾經在大年三十除夕夜,到荒廢的冬田里,撿拾蘿卜根,拿回家用清水煮著充當“白切肉”,甚至到山崗上撿拾別人丟棄了的死人衣服,拿回家漿洗后穿著。

苦難的日子,就這樣一天一天地煎熬著。

為了生存,父親在七歲時,就去了財主家當放牛娃,因為年紀小,沒有工錢,只為一日三餐能夠填飽肚子,還要忍受東家的辱罵和鞭打。奶奶也遠離家鄉,去了蘭溪縣城當女傭,從此一家人天南地北,難得相聚。

“幫儂”的日子不好過,端人家碗,受人家管,每天遭人白眼不說,還得低三下四,唯唯諾諾,像牲口一樣活著。

有一次,在蘭溪當女傭的奶奶回到村里,碰巧父親在放牛時抓到一只土鱉,本想拿回家和母親燉著吃,不料被東家看到,就說在他家當工,一切都是他的,硬生生被搶了去。

身為下人,一切都沒有話語權。

在父親25歲這年,迎來了湯溪解放,共產黨的部隊進駐家鄉。父親發現,天,開始變了,窮人不再低人一等、不再受人欺負了。

共產黨的南下干部,住到村上,沒有與有錢人交往,而是專門找貧苦的農民聊天,找得最多的,就是家里最窮的父親。由于父親沒有住房,一輩子都借住在東家的牛棚里,這位南下干部晚上就和父親住在了一起。

就在這個牛棚里,點燃了父親革命的火種。從南下干部嘴里,父親了解了打土豪、分田地,了解了土地革命,了解了天下窮人翻身作主的新鮮事。

看到父親孤身一人,了無牽掛,又是貧苦農民出身,這位南下干部就問父親,愿不愿意跟隨他一起參加革命?在聽得革命道理多了之后,一無所有的父親覺得這是一個改變命運的絕好機會,是一條能讓窮人當家作主的光明大道,所以,他想都沒想,立馬就答應了。

從此,不到三十歲的父親,憑著對革命理想的認可,跟隨著這位南下干部,參與了組建農會、減租減息等工作,每天奔走在土地改革的最前沿。

后來,父親入了黨,并被派去參加識字速成班學文化,回來后就成了政府工作人員,從此不再是遭人欺凌的“幫儂客”,不再是一無所有的放牛娃,而是一名國家干部。

在我幼年時,我曾經目睹過父親背著三八步槍,騎著帶有紅色公車標識的自行車,往返于鄉政府與村莊的小路上。背著槍的父親,形象高大,威風凜凜,讓我在小伙伴們面前,掙足了面子。

這,是我最敬佩父親的地方。

從鄉政府,到人民公社,無論基層體制如何變化,父親永遠是黨的忠心追隨者。盡管文革時期,父親也曾挨過批斗,但他從末懷疑過自己的信仰。期間,父親進過知青磚瓦廠,修建過莘畈水庫,無論身處何地,他始終以一名共產黨員的信念,兢兢業業為革命工作,一直干到上世紀七十年代末才光榮退休。

父親退休后不久,農村實行土地承包到戶,我剛滿15周歲,正好高中畢業,帶著一臉書生氣回到農村。由于年幼體弱,沒有從事過農田勞動,父親便重新拾起了老本行,承擔起了安排全家四季農事的職責。

當年,父親是一個嚴厲的人,在他眼里,農民,就得要像個農民的樣子,日出而作,日落而歇,這是亙古不變的原理。無論天晴還是雨落,農民,都得出畈勞作。晴鏟草,雨排澇,總之,父親總會想到讓我到田里勞動的理由。

我的隔壁鄰居,聽得最多的話,就是我父親喊我出工的聲音。

少年時期的我,貪圖安逸,加上對農事的厭倦,時常會因為出工而與父親頂嘴。而此事,父親便不再與我爭辯,只會默默地扛起鋤頭,悶聲不響地一個人鉆進風雨之中。

看到退休后的父親,仍然像個老農一樣辛苦勞作,我的眼里常常會盈滿淚水,他本該擁有安享晚年的生活,現在卻要像個農民一樣,風雨無阻地參加勞動,完全是因為我沒有通過讀書在仕途上有所作為,父親是因我當了農民,而重新回歸農田的。

于是,自責,愧疚、無奈,多種情緒糾結在我心里。我也常常因自己的沒出息而讓父親老來受累而內疚,這種情緒在此后很長一段時間里,都縈繞在我的心頭,揮之不去。

要改變父親的晚年生活,就得先改變我自己的生存狀況。于是,我想離開家鄉,去遠方奔跑,我夢想到城里,開創出自己新的天地。

“手中有糧,心中不慌。”餓怕了肚子的父親鐘情于土地,他說中國有十億農民,極力反對我走出農門。他信奉,外出求財,不如歸家創業,只要鋤頭柄捏得緊,土地里照樣能刨出金元寶來。

然而,一心想逃離農村的我,忤逆了父親的意愿。

我去了工地,挖過下水溝,去了碼頭,扛過水泥包,在此后的日子里,我輾轉在水利工作和建筑工地上,做最苦的活,賺最累的錢,做最卑微的人。每天繁重的體力勞動,讓人的身心都已經麻木了。

一晃十多年過去,命運似乎和我開了個玩笑,在城里謀生,并不顯得比鄉下輕松。我沒有出人頭地,依舊是一個進城謀生的“打工仔”,居住在鄉下的父親卻因經年勞累,活得更像農民了。

在工地的日子里,我別無愛好,不會打牌,不會耍錢,甚至不會抽煙喝酒,工余時間根本找不到玩伴。我只好躲在工地的工棚里,就著微弱的燭光,開始自學,開始博覽群書。

書中自有黃金屋。我知道了尼采的《不合時宜的思考》,了解了路遙的《平凡的世界》,在自我陶醉的世界中,我從唐詩宋詞中尋找與古人對話,并知曉了許許多多生活中遇不到的名人軼事。

由此,我也找到了用寫作宣泄自己內心告白的途徑。

從最初的報紙上一小塊“豆腐干”,到后來全國性雜志上的三四個頁碼,我用手中的筆,涂抹著自己內心深處的色彩,這是一塊為人不知的領地,是屬于我自己的心靈凈土。每當夜深人靜,我會鋪開稿紙,默默地沉浸在自我的世界中,讓思緒馳騁在遙想的空間里。

稿子見報多了,漸漸地我在當地有了小名氣。后來,我應聘進了報社,從一名建筑工人,變成了新聞記者。

仍在鄉下務農的父親,怎么也想不到,我竟然會成了一名記者,成了一名受人尊敬的文化人,他也因為我成了黨的宣傳工作者而感到自豪。

“能做黨的宣傳員,這是一件很有意義的事,要好好努力,不要辜負領導對你的信任和期望。”父親當年的話,猶在我耳邊回響。

然而天有不測風云,在2001年春節過后不久,酷愛看戲的父親,在騎自行車去外村看戲途中,不慎跌落莘畈溪中而遇難。

記得接到家人電話時,已經是下午五點多鐘,我剛剛完成一個采訪,還沒顧得上寫稿,就匆匆雇車趕回老家。

夜色漸深,在莘畈溪中戴橋頭,一大群人圍在溪灘上,隱隱傳來母親悲切的啼哭聲。我腦子一片空白,下車直奔溪灘。只見父親渾身濕漉漉躺在木板上,兩頭點著幽暗的長明燈,紙錢的香灰彌漫在空中。

跪在父親身前,我欲哭無淚。

我感覺天眩地轉,一切都像在做夢一般,只有眼前嘈雜的人聲,又發現這不是夢,而是真實發生的悲劇。我眼眶再也圈不住沉重的眼淚,滴落在溪灘的草地上,混和在露珠間漸漸地變冷。

真的好想大哭一場,為我父親突遭的不測。

莘畈溪灘周圍人聲嘈雜,我迷迷糊糊卻聽不出他們說什么。整個溪灘的上空,彌漫著悲愴和凄涼。后來,我竟不知是誰扶我回的家,只覺得自己移動著沉重的雙腿,一步一步往家挪動。

勞苦了一輩子的父親,還沒來得及享受到兒女孝敬他的日子,竟然以這種災難性不測作為結局,就這樣匆匆走完了一生。這讓作兒女的,怎不肝腸寸斷,悲痛欲絕?

后來在殯儀館召開的追悼會上,我宣讀了父親的生平,表達了父親一輩子忠于黨、忠于革命的信念。在說到父親苦難的童年時,我悲痛難忍,淚水紛飛,讓在場的賓客為之動容。

人的一生,就這樣短暫,像一頁書,說翻就翻過去了。

而今,又到了清明節,我站在父親墓前,靜靜地回憶著父親生前一些殘存的記憶……燃燒紙錢的煙霧在墓碑前繚繞,慢慢升騰的煙霧中,我似乎聽到父親仍在叫喊著我的名字,催促我下地勞作的情景。父親的音容笑貌,似乎在頭頂的云端注視著,讓我覺得親切而又慈祥。

十八年過去了,當年逃離農村、進城做泥瓦匠謀生的兒子,如今在城里買房安家,身份也從最初的工地打工者,到報社聘用記者,最后成為新聞中心副總編輯,盡管角色變換,但不變的是父親留給我“要誠懇做事”的道理。

而這一切,長眠地下的父親是不知道的。

可以告慰父親的事,這么多年來,我一直秉承著父親的教悔:“聽黨的話,勤奮工作,誠懇做事,樸實做人。”父親的話,如同家訓一般影響著我的人生,規范著我的行為舉止,容不得我有絲毫馬虎,這也是我工作和生活中的戒律。

安息吧,我的父親!

<sup id="ecicy"></sup>