<sup id="ecicy"></sup>

記者張苑、 黃詩媛攝

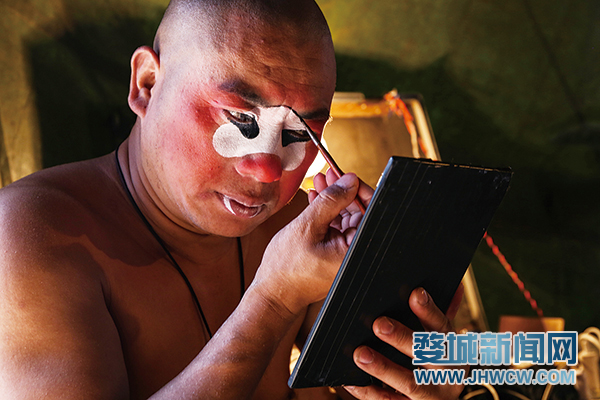

“王侯將相興衰史,才子佳人纏綿思。悲歡離合凡間事,盡從婺劇草臺知。”婺劇四百年,四季輪回的古婺街巷,代代梨園人在翻新了又斑駁的戲臺上,咿咿呀呀,唱盡了天上凡間事,游子家國心,從春風拂面唱到霜華滿地,青絲成白發,終是難解人間事。源遠流長的婺劇藝術融入了古婺鄉俗,走進了生活百態,承載著這片土地上的文化認同,成為每一個婺鄉人心中豐富且溫暖的記憶。

婺劇話古今

數百年來,梨園藝人演繹著一段段千古傳奇,游離于天上人間,扣動著水鄉人的心弦。帝王將相、花鳥蟲魚、八仙過海……自明代起,婺劇即作為金華地方戲,涉獵大量題材,形成原創劇本,容納六種聲腔,逐步發展成為浙江最具代表性的戲曲劇種之一,并對中國戲劇的發展起到了顯著的推動作用,被稱為“徽戲的正宗、京劇的師祖”。四百多年來,婺劇寓教于樂,濡染民風,教化百姓。

早年,婺劇即出現由安地四顧坪的民間故事改編的《僧尼會》、由西湖傳說改編的同名劇目《白蛇傳》、取材太平天國時期的史料創作的《夢斷婺江》、脫胎于《雙陽公主》的《昆侖女》等經典劇目,寓教于樂,教化婦孺。

千百年間,江南水鄉,悠長的雨巷,如丁香一樣的姑娘,在綿長的歲月里垂垂老去,兒孫繞膝,在婺劇聲聲里,一遍遍講述著那些祖祖輩輩口耳相傳的戲里戲外的故事……

婺劇藝術的不斷完善,影響了徽戲的發展,后“徽戲進京”,直接催生了京劇。到了民國,金華出現仁人義士借助婺劇戲班宣傳“三民主義”思想。新中國成立后,浙江婺劇團薪火相傳,積極推動婺劇文化復興,創作出品了《宮錦袍》等精彩劇目,在社會各界的合力下譜寫了婺劇傳承和發展的新篇章。

然而,早在婺劇誕生之前,古婺工匠早已在為新生代戲劇藝術的創新與發展進行著努力的探索。一場場霸王割據,一幕幕悲歡離合,從漢時胡人百戲到宋詞元曲,從獨人彈唱的道情到戲班人馬粉墨出演。一座座古戲臺歷盡滄桑,板柱爬滿斑駁,似是一名須發斑白的老者,默默訴說著婺州先民的造物智慧……

戲臺藏乾坤

婺城的古戲臺通常高居廟堂,如位于金華市區江北馬路里90號的金華府城隍廟古戲臺是其中最有代表性的一座。通常,古戲臺面積通常不大,背后一塊大木板上掛各色幕布,便是舞臺背景。戲班樂隊就緊挨著背景墻面向觀眾落座。舞臺對面樓上樓下及兩側,擺上座椅,便是觀眾席。

正對戲臺的位置,本是絕佳欣賞角度,卻恰是城隍老爺的塑像。古戲臺的這一建制便在很大程度上解釋了當年廟堂之中戲劇演出最初的用意。這在家族宗祠中也有明顯的表現。

大堂門一關,樂隊走起,古戲臺上就是正兒八經的一臺劇場戲。沒有音響,除了藝人們洪亮的大嗓門,先民們用藻井來擴音。金華府城隍廟古戲臺有精致頂棚,正中有球形雞籠頂藻井,近兩百個鳳頭昂首盤旋,制作精美,立體感很強。

婺派古建筑研究學者洪鐵城認為,戲臺頂部藻井的建筑手法應該是清代以后的做法,是建筑工匠在既往平頂式臺頂之后做的進一步探索,比如湯溪鎮上境村百順堂古戲臺始建明永樂年間,戲臺正中無藻井,隔板上有一個八角形外框;湯溪鎮鴿塢塔村鐘氏祠堂古戲臺始建清中期,臺頂也為平頂式;再如櫸溪、俞源、茶壇等年代久遠的古戲臺均為平頂式,同樣有擴音效果。洪鐵城指出,藻井工藝存在較大難度,但可恢復。在早年走訪中,洪鐵城曾聽百姓與他提起,戲班子唱戲時,會在臺板正中央的底下擱三只空的大水缸,以起到擴音效果。

婺城古戲臺不僅在擴音工藝上巧奪天工,在戲臺的拆裝設計上也有所表現。建在宗祠中的古戲臺,中間一塊臺板及附帶的支撐柱通常可拆卸。上演大戲時,人們可以進入大門,往左或往右繞道進入第二進看臺。遇盛大活動,人馬必須從祠堂正門直接進入時,則可拆卸下臺板,讓出一條寬敞筆直的通道。

木偶戲山間

山里人靠天吃飯,最敬畏的自是神明。秋九后的祭祀是山里人的大事。酒肉祭祀在廟堂香爐跟前,木偶大戲就在廟堂對面上演。婺劇聲腔,木偶身段,人與偶,恰是一對雙黃。

內繡鴛鴦,妙龍配鳳凰。胡琴“咿咿呀呀”走起,嗩吶聲聲匆匆跟上。且見一妙齡女子新娘模樣,兩根腳線前后牽引,便亦步亦趨,宛若凌波微步,款款出場。孫氏公主名尚香,九龍鳳冠頭上戴,父王孫堅去世早,王兄孫權掌江山。周郎為解孫侯憂,美人一計取荊州。吟唱間,那美人甩一甩水袖,身形幾番輾轉,似嗔似怨。

幕布一翻,故事轉場。劉備與保駕大將趙子龍行到前來。東吳準姑爺劉備當真是“方面大耳,猿臂過膝”,天子氣派。劉備年長五十上,搖搖擺擺做新郎。手傍兩鬢用目看,兩廊刀槍白如霜。四線一牽,那木偶人果真倏然抬手作遙望狀,稍稍一提,那劉備隨即調轉身來,兩根耳線一擺,就見他顧盼左右,作猶豫狀,終是側向趙子龍,揮一揮衣袖。兩根腳線稍稍大幅擺將起來,那趙子龍便大步走到了劉備跟前。二人一來一往,商量起來。一道“此乃周郎陰謀計,保駕孤王歸自鄉”;一道“兄今大膽上樓去,子龍保駕定無妨”……如此云云,好不滑稽。瞅了半晌,不見木偶人朱唇親啟,連珠妙語從何而來?原來是那幕后操縱木偶的藝人,一人飾一角,手操肢體,口對唱詞,似與唱雙簧無異。可論及源起,這木偶戲少說也比那雙簧早了一千多年。

銀坑木偶戲用的是提線木偶,提線木偶是中國傳統木偶戲道具中的一種。顧名思義,是以纖纖細線牽引木偶模擬人物百般情態,上演劇情。每個木偶身上的細線少則8根,多則12根,全系在一條長約十厘米,寬不過兩三公分的條形薄竹片上。通常,木偶有左右各一根耳線,牽引搖擺;左右手臂各一根手線,右手掌心另有一根細線,木偶抬手指示,或是舞刀弄劍,全靠它;木偶后腦勺和脊椎中部各有一線,以引導它磕頭跪拜;腳尖處各有一根腳線,以牽引它行走;有時兩個眼窩里安的是活動眼珠子,上面各系著一根絲線,或怒目圓睜,或暗送秋波,全在這一絲眼線的掌握里。真可謂,眾生萬象一線牽。

近數百年間,銀坑木偶戲受婺劇影響較大,婺劇劇本《判九龍》、《三忍圖》、《龍鳳釵》、《耕力山》等等,都成了銀坑木偶戲的經典劇目。此外,銀坑村地處金麗交界,銀坑木偶戲藝人也于百年中游走周邊各地,令生長著婺劇基因的木偶戲廣為流傳。至今,武義乃至麗水一帶木偶戲劇目中亦多見婺劇曲目。

看婺城新聞,關注婺城新聞網微信

<sup id="ecicy"></sup>