<sup id="ecicy"></sup>

記者 王靜姝、 攝影 陳俊

一張小桌,一把木椅,幾本檔案,幾架書柜,一盞不甚明亮的節能臺燈,數堆翻得毛了邊的紙張資料……這看起來是一間再平凡不過的書房,但對老同志張柏齊而言,這里有他筆耕不輟的故事。退休后的張柏齊就一直沒有閑著,他發揮余熱,為推動婺城文化事業發展作出了積極貢獻。

走上探索之路

張柏齊今年92歲,退休前長期在金華市從事“三農”工作。見我們到來,張柏齊很高興,話匣子一下就打開了。他回憶,2009年春,他與金華市機關的離退休同志一起到婺城區瑯峰山景區參觀旅游。老同志們一路游覽,對眼前美景贊嘆不已,特別對白沙溪沉淀蘊藏著的歷史物質文化與非物質遺產感到震撼。一行人邊走邊看,實地游覽了幾座古堰,又聽了當地百姓的介紹,長期從事“三農”工作的張柏齊便敏銳地察覺,白沙古堰群具有極高的科學價值和歷史文化價值。同行的離退休干部們,也都認為白沙古堰群歷史悠久,規模宏大,是金華先民智慧的結晶,必須開展搶救保護和合理開發利用。

公職可以退休,發揮余熱的精神永不消退。就這樣,十名離退休老同志成立了調研組,各有分工,有的負責拍照,有的負責采寫,他們走村進戶,不辭辛苦勞累、嚴寒酷暑尋找古跡,不斷深挖細找,跋山涉水深入邊遠山區,從白沙古堰群的現狀、古廟文化、民風民俗等方面進行詳實的調查。

這一走,便越走越吃驚,越走越震撼。在一次次與白沙溪古堰群的密切接觸中,老同志們發現,這里有盧文臺創建的白沙溪三十六堰;有瑯峰絕壁風景勝地;有石巖寺洞天,有鐵店窯遺址;有紅軍革命斗爭史;有洞山古塔,以及白沙殿昭利廟為中心的古廟群;還有盧文臺為民造福流傳的神話故事……

老同志們在多次深入調查的基礎上,形成了《關于開發白沙文化生態旅游資源的調查報告》,并呈交給了婺城區委區政府,得到了區委區政府的高度重視,隨即,區政府相關同志認真聽取了老同志的意見,綜合規劃,分步實施,白沙文化生態旅游資源開發啟動。此后,老同志們又發現白沙溪三十六堰距今已有一千九百多年歷史,它如同古婺的“都江堰”。

老同志的心愿

始建于東漢初期的白沙古堰群,最后一堰成于三國吳國赤烏元年。一千九百多年來,灌溉著沿溪兩岸三縣數百里范圍二十多萬畝農田,使之成為旱澇保收的沃土,讓萬千百姓能夠在此安身立命、繁衍生息,促進了金華的經濟發展和社會文明,是水利建設史上的一個奇跡。而不斷發掘、利用、弘揚好白沙溪三十六堰的歷史文化資源,使之成為金華又一張亮閃閃的“金名片”,便成了張柏齊的一個心愿。

帶著這樣的心愿,由張柏齊等老同志組成的調研組又將兩年多深入實際調查的資料進行梳理,向金華市政府遞交了《關于加強保護白沙溪三十六堰歷史文化遺產的調查報告》,引起了市政府的高度重視,并開始著手研究對白沙文化旅游資源的開發利用。

此后,調研組集中力量,繼續發掘整理白沙古堰群物質文化與非物質文化的資料。拍圖片、查古碑、征古帖、閱宗譜、尋找有關遺址遺物、查看文物歷史現狀,收集有關故事傳說,以及調查白沙古廟群……“當時關于白沙古堰群的很多史料都散落在民間,搜集起來并不是那么容易。但既然下決心要做,就要堅持把這件事做完做好。”數年的調查研究,給張柏齊留下了數不盡的回憶。

2013年,由張柏齊和崔士文執筆的《白沙古堰的歷史與傳說》一書出版,書中詳實記載了白沙溪上的三十六堰的高度、長度等數據,以及興建的時間和歷史演變,也對其建造工藝進行了深入的介紹,對保護金華市水利歷史文化遺產和治理白沙溪水利,開發白沙溪生態文化旅游資源,具有較好的參考價值,也為白沙溪三十六座古堰群向國家級乃至國際申遺,做了一些前期性的工作。

三十六堰申遺成功

這些年,婺城區不斷加大對白沙古堰群以及白沙文化的探索挖掘力度,并于2020年正式提交了“白沙溪三十六堰”申報世界灌溉工程遺產文本。北京時間2020年12月8日晚,一個振奮人心的消息傳來:白沙溪三十六堰成功通過2020年(第七批)世界灌溉工程遺產評選,躋身世界灌溉工程遺產名錄,成為浙江省第六個、金華市首個世界灌溉工程遺產。

一時間,1900余歲高齡的白沙溪三十六堰備受矚目,刷爆了金華人的朋友圈,更吸引了全國人民的關注,讓中國人為之驕傲。那張在張柏齊等離退休干部的奔走下,得以復原的古堰分布位置示意圖,登上了各大媒體,讓全省、全國乃至世界人民看到了白沙三十六堰的整體風貌,聽到了來自白沙溪的潺潺流水聲。得知這一喜訊后,張柏齊按捺不住激動的心情,一遍又一遍地瀏覽著新聞。

“現在的白沙溪,真的更美了,白沙溪畔也更熱鬧了!”如今的白沙溪水,悠悠如舊,像一道玉帶,又如一條游龍,自如地穿梭在婺城的隱隱青山中。這些年,白沙溪沿岸的鄉鎮,在經過小城鎮環境綜合整治、美麗鄉村建設的“春雨”潤澤后,舊貌換新顏,山更青、水更凈、空氣更清新。一個個設計精巧的村景小品,一間間修繕精美的民宿客棧,一道道靈動的風景……緊緊抓住了往來游客的目光,也造福著一方百姓。

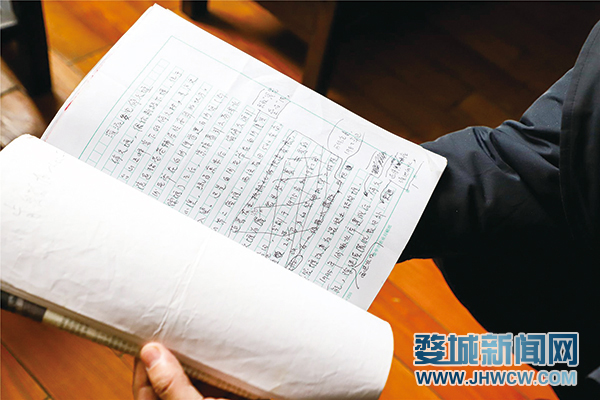

如今,回憶起調研時的往事,張柏齊仍然感慨頗深。家人拿來了張柏齊早年白沙溪調研而撰寫的手稿,粗布線自行裝訂,翻開其中,略略泛黃的紙張上,是張柏齊一字一句記錄下的百姓口耳相傳的神話傳說,以及自己對調研工作的思考。

“三十六堰申遺成功,我真是說不出的高興!”現在,雖然年逾耄耋的張柏齊無法再跋山涉水,但他每天依然要翻閱各種報刊、雜志、書籍,獲取最新鮮的資訊。這些年,除了執筆《白沙古堰的歷史與傳說》,他還對茶文化等農業文化進行了深入的研究,筆耕不輟,出版了《八婺說茶》等專著。他說,自己雖然年紀大了,但是心卻沒有老,還要繼續為弘揚八婺文化盡一份綿薄之力。

看婺城新聞,關注婺城新聞網微信

<sup id="ecicy"></sup>