<sup id="ecicy"></sup>

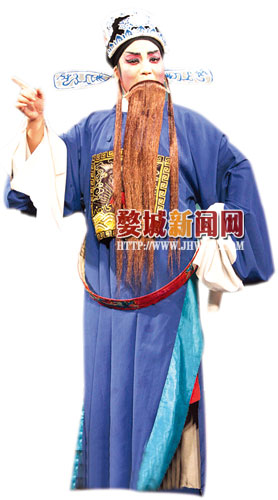

湯溪縣令宋約

《千秋令》劇情簡介

《千秋令》戲劇是根據“湯溪縣志”記載和流傳在湯溪一帶民間傳說編寫而成的一出戲,說的是湯溪首任縣令宋約的故事。

明成化年間,朝廷腐敗,奸臣尋權,地方上造反不斷。金華知府李嗣為穩定金華、蘭溪、龍游、遂昌四縣邊陲局勢,上書朝廷設縣治理。成化六年,憲宗皇帝準了李嗣奏章,詔割金、蘭、龍、遂四縣邊陲立縣,取名湯溪縣,御封宋約為湯溪縣首任縣令。

宋約到任后,為官清廉,廢寢忘食,著力創縣治、嚴盜寇、懲惡徒、斗權奸、抗天災、勸農耕,一心為民,深得民心,創建了一個生活安定、社會和諧的湯溪。宋約在興縣當中遭到惡徒的陷害、奸臣的打擊,蒙受冤屈,為此,宋約與之抗爭,在百姓有力的聲援和正直官員的協助下,終于澄清了事實,贏得了皇帝嘉獎。

省內編劇高手“會診”《千秋令》

開出“妙方”曰:立主腦、減頭緒、清脈絡、密針線

5月29日,白龍橋鎮虹路的戲臺上精彩紛呈。一出花抬頭下去,一出文武八仙立馬開場。《文武八仙》的鑼鼓剛歇下去,《斷橋相會》的白素貞裊娜如煙凝聚在戲臺上,令人神馳。待許仙與白素貞相會罷,正戲《千秋令》才粉墨登臺,這出新編大型地方古裝戲,與之前的幾出戲比較起來,好比川菜與粵菜,各逞風味,老戲迷們過足了眼癮,聽足了耳癮。說起搭臺唱戲的青年婺劇團,傳聞一年要演500場,臺下功夫都換作臺上功夫,一年八九個月,火候自然在,連從杭州趕過來看戲的編劇專家們也稱贊道:“業余劇團能有這般水平,不輸專業劇團。”眼看婺劇如火如荼,成了老百姓茶余飯后最喜聞樂見的形式,其中,市、區兩級婺劇促進會的努力推廣,功不可沒。第二天,為了使婺劇新作《千秋令》更上一層樓,在浙江婺劇團藝術學校召開的《千秋令》研討會上,省內外編劇高手五方會診,各抒己見,開出一道妙方,名之為“立主腦、減頭緒、清脈絡、密針線”,把《千秋令》當作婺劇的大戲來做,試看,《千秋令》如何煉成?

何欣(浙江電視劇制作中心原主任):

“如果通宵,

我要看個通宵”

何欣對婺劇的了解,來自于浙江電影制片廠曾經拍過一部戲劇電影《僧尼會》。在虹路看戲的那一夜,讓他非常興奮,從六點半看到十一點,“如果通宵,我就看它通宵。”何欣說,“我看完這個戲的最大感受是,地方、原生態的文化,民族的文化就是這樣傳承下來的。”

何欣認為,《千秋令》最大的特點是它的地方性,有許多唱腔上的優勢,觀眾們聽了都能發出會心的笑聲。這是這部戲劇的生命力所在。“老百姓接受,他們完全接受、進入這部戲,那它完全就是我們這個地方上的,它就有了生命力。”何欣說。應該說基礎很好,在現在的基礎上如何做進一步提升,修改的時候加強它的地方性特征,跟現實有一種關照,當然,語言依然要保持追求一種通俗化,無論是唱詞還是念白。語言在它的發展過程中,必然與時俱進。打破書面語與口語的界限,既通俗,又藝術,使觀眾與戲劇之間,既容易溝通,也容易融合。

至于整個劇本的著眼點,何欣另有看法。他說:“這個戲是不是應該集中在一個‘案’字上。所有的戲,所有的矛盾通過這個‘案’來講述。”《千秋令》的缺陷在于,寫了一個戲完整的過程,在過程當中做了很多文章,過程應當在交代中解決,關鍵在內容,宋約到湯溪以后發生的案件,恰恰是重中之重。但整個戲里給宋約的戲太少,張波說“一個成功的男人背后肯定有個賢內助”,宋約夫人的戲就更是少之又少。宋約的形象就沒有很好的樹立起來。這樣,甚至可以突破原來歷史的真實事件,移植一些其他廉吏的故事情節,做一些創造性的藝術想象,加以發揮,再兼顧文字敘述上的準確性、歷史常識,那么,《千秋令》將是一出大戲,好戲。

看婺城新聞,關注婺城新聞網微信

<sup id="ecicy"></sup>