<sup id="ecicy"></sup>

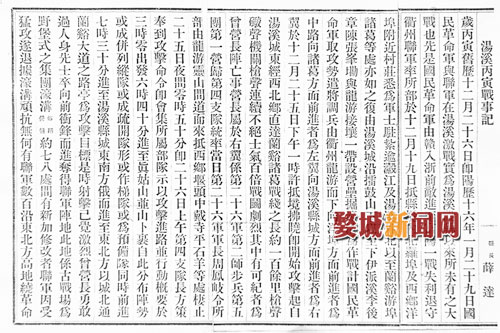

湯溪丙寅戰事記

湯溪丙寅戰事記

關于這場戰爭,一些上了年紀的老人還有一些記憶。但由于年代久遠,記憶變得殘缺。在范天行老師那里我拿到了《丙寅湯溪戰事記》。作者是當時的湯溪縣長薛達,文章是用白話文寫的,沒有標點符號,讀起來有些困難。在范老師的幫助下,我們做了簡單的翻譯,有些地方難免會有些出入。

那場戰爭發生在丙寅年十二月二十六日,即公元1927年1月29日,這場戰爭是是湯溪設縣以來前所未有大戰。北伐軍由江西進入浙江,在富陽一戰失利后退守衢州。丙寅年十二月二十九日,孫傳芳的部隊到達湯溪境內的羅埠、洋埠及蘭溪縣的游埠、諸葛駐扎。從湯溪城外沿擂鼓山以下到下伊、派溪里、后章陳、張峯堪,直至龍游地界,都駐扎著部隊。設營壘、挖壕溝備戰設防,強拉民夫做苦力,百姓都痛恨孫傳芳的北佬兵。北伐軍取攻勢,兵分三路從衢州、龍游出發,向洋埠、羅埠方向的為中路;向蘭溪縣諸葛、游埠方向的為左翼;向湯溪縣城方向的為右翼。定于十二月二十五日下午抵達境內,各路軍隊進入各自戰位,二十六日拂曉開始攻擊。從湯溪東門經西北鄉直達蘭溪的諸葛,戰線長一百余里。槍聲、炮聲、機關槍聲連續不絕,士氣百倍,戰斗劇烈。

當日,北伐二十六路軍軍長周鳳岐率部由龍游靈山間道而來,于二十五日夜間到達湯溪境內的堰頭、中戴、寺平、石羊等處稍作休息。右翼軍共分四個支隊,由第四支隊負責主攻。二十六日上午六時,第四支隊隊長方策接到命令,即召集所屬部隊于三時零出發,六時四十分率部到達貞姑山、山卜里布陣。

七時三十分先進到湯溪縣城東南,再轉到城東北及城北,在通往蘭溪方向的大道發起進攻,槍戰激烈。屬于第四支隊的一營曾營長勇敢過人,身先士卒,沖鋒在前,奪得孫傳芳聯軍陣地。孫傳芳聯軍退居壕溝頑抗,數百聯軍兵士沿東北方向高地繞到北伐軍背后猛烈反擊。槍彈、炮彈如雨,北伐軍傷亡慘重。曾營長上前督戰,突然一發迫擊炮彈擊中頭部,陣亡,時間是二十六日上午十點。第四支隊兵士被迫退至厚大村。這時師長令第一支隊增援,搶先占領厚大西側高地。掩護第四支隊退卻。第四支隊支隊長令一營占領戴家東面高地,抗拒孫傳芳的聯軍前進,其余各營進入山谷整頓。

下午三時,第四支隊整頓完畢。士兵體力也已恢復,即乘機向聯軍側背發起攻擊,戰事順利。追至陸村,巧遇第二支隊亦追至陸村,孫傳芳聯軍已無力抵抗,槍聲漸稀,向城北方向逃竄。下午六時,北伐軍進駐湯溪縣城,戰事告捷。

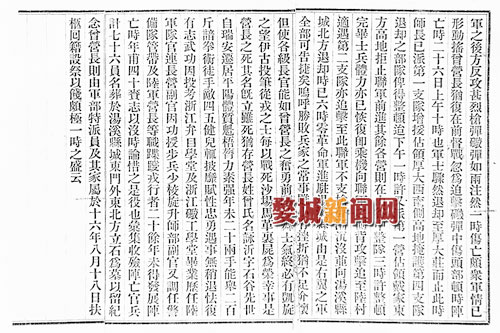

陣亡的曾營長,為北伐第二十六陸軍第二師步兵第五團一營少營長,名詠沂字石谷,先祖自瑞安遷入平陽。曾營長體質魁梧,臂力很強,二十歲時兩手能舉起兩百斤。從小學習拳術,徒手能敵四五個健兒。曾營長性格忠勇,遇到事情不會退卻。后來投考浙江弁目學堂,及浙江炮工學堂畢業,歷任陸軍隊官、連長、營副官,因功授步兵少校,旋升師部副官,又調任警備隊管帶及陸軍營長等職,從軍20余年,陣亡時年僅四十歲。此役共有陣亡官兵計七十六名,葬于湯溪縣城東北方向,立石為墓,以作紀念。后來曾營長則由軍部特派員及其家屬于十六年八月十八日扶柩回籍,當時前來拜祭的人很多。

找尋北伐烈士紀念碑

上個世紀六十年代初,在湯溪中學讀過初中的人也許都還記得。那時湯溪中學是一所半工半讀的學校,每周有一個下午的勞動課,勞動場所就在學校東北方向的山坡地上。據范天行回憶,那個地方土名叫“白涼亭”,那里有兩塊高高豎立的石碑,一塊是三角形,一塊是菱形,像兩把利劍直刺云天。他和同學們常去觀看、撫摸。三角形的紀念碑是北伐軍犧牲的士兵的,碑上寫著什么記不清了。菱形的紀念碑是曾營長的,由于紀念碑很高,他們只看到碑的下半部分寫著“一營曾營長”。紀念碑石質很好,表面光滑,深褐色,至今還給他留下了深刻的記憶。文革時期,北伐烈士紀念碑遭紅衛兵拆毀,后來紀念碑就下落不明。

范天行還告訴我他的祖父范兆云是北伐軍的一位少校軍需,當年為了參加北伐軍賣掉自己的家產組織一批年輕人參軍,后來客死武漢。祖母年輕守寡,靠祖父的撫恤金度日。祖母愛屋及烏,生前常會說北伐之事,特別是發生在湯溪的那場戰爭。從小就耳濡目染,范天行對這場戰爭記憶深刻。為了詳細了解北伐軍在湯溪的這場戰爭,他曾向很多人打聽過。他還了解到在這里犧牲的曾營長的后人,80年代曾來過湯溪祭奠過。

在鄭宗林的帶領下,我們沿著羊腸小道來到了峙垅水庫邊的“白涼亭”,想在這里找尋一些關于紀念碑的遺跡。但出現在我們面前的是一片廢墟,一臺挖掘機正在轟鳴作業。一旁的工作人員告訴我們這片土地正進行峙垅湖景觀改造工程,地形地貌發生了很大的變化,要想找到遺跡很困難。轉了一圈我們都沒有確切的找到紀念碑的位置。憑借當年的印象,鄭宗林指著一個小土坡說大概就在這個地方。隨著峙垅湖景觀改造工程的進行,這個地方還將發生很大的變化,紀念碑的確切地點或許將成為一個永遠的謎。

至于紀念碑的下落,經過多方打聽,有傳說是在附近的施家村,當年為保護紀念碑偷偷拿回去藏了起來。但傳說是否準確我們就不得而知。

看婺城新聞,關注婺城新聞網微信

<sup id="ecicy"></sup>