<sup id="ecicy"></sup>

夾碳紅衣陶印證上山人水稻種植技能

在萬年上山文化展陳區,你可發現兩只紅衣陶碗中夾帶的碳化谷粒?這里面藏著上山人人工種植水稻的印證。

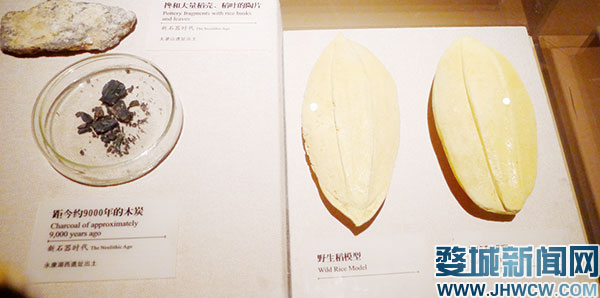

據了解,上山遺址出土文物中發現有摻和大量稻殼、稻葉的陶片,土層中也留下了稻殼和稻葉痕跡,在石器中也發現了距今約11000年的炭黑狀谷物。

“上山文化已經出現處于早期階段的人工栽培稻。稻米已成為上山人重要的食物資源。”徐衛介紹。那么,如何確定這是人工種植水稻,而非野生水稻呢?首先觀察稻殼,也就是谷粒外包的干燥鱗狀的保護殼,野生稻稻米穎殼長寬比大于3.5,而上山稻米穎殼長寬比低于3.5;再看小穗軸,也就是連接稻谷和稻稈間的小梗,采集野生稻谷,只需搖一搖,谷子就落入袋中,搖落的稻谷,小穗軸有圓滑的脫落疤痕,而人工種植的稻谷,需要石頭做的鐮刀人工割下稻,通常會在小穗軸末端保留一段小枝梗的殘部;再者,稻硅酸體檢測也充分證明了上山文化遺址上曾集中生長過大量水稻。植硅體主要存在于植物的莖葉中,一般生長過該種植物的土壤,就會保存著相應的植硅體。通過從土壤中分析出的硅酸體組合,可以判斷這里曾經生長過什么植物。上山遺址出土的夾炭陶片胎土中含有來自稻葉片運動細胞的扇形硅酸體。

那么,上山人為什么會在陶器中摻和稻葉和稻殼呢?徐衛介紹,在制作陶器時,將植物作為摻合料,更便于用非黏土制作陶器,還可以防止陶坯在干燥條件下,或者燒制過程中因坯土收縮而出現開裂、破碎。

上山文化遺址中發掘的生產工具也印證了上山人已掌握人工種植水稻技能這一考古論斷。上山先民使用的工具主要是石器,且已出現磨制技術,呈現出舊石器時代向新石器時代過渡的狀態。打制石器有石磨盤、石磨棒、石球、石錘、穿孔器、石核石器、刮削器、砍砸器、尖狀器等。石磨盤和石磨棒就是重要的稻谷加工工具,兩者配合使用,可將稻谷去殼,在展陳區,市博物館工作人員在出土原件旁安置了仿制一套石磨和石磨棒,供市民們親身體驗。據說,在加工谷物之外,這套工具還可以用來加工塊根類植物。

除石器之外,上山人還將磨制過的動物骨頭作為工具使用,如骨耜是一種起土的農器。上山人使用陶器作為日用器具。上山文化遺址出土量最多最有代表性的是陶器。陶器多為夾炭紅衣陶,火候低,質地疏松,器型簡單。制陶工藝有泥片貼筑、泥條拼接等方法。器型多為大口盆,其他還有雙耳罐、平底盤、缽形器等。

為避免谷物浪費,上山人會在磨盤下放置大口盆,這樣,脫殼的稻粒就不會灑出。在烹飪稻米時,上山人會將燒燙的石頭放入盛滿水和稻米的大口盆中進行加熱,并使食物煮熟,叫鍋-石煮法。

也就是說,遠古時期,上山人把濕地開墾為稻田,于冬末或早春引火燎原,燒去枯草落葉,用骨耜翻耕、平整土地,于仲春播種,秋季穗黃,再用石鐮摘穗收割,并將收獲的谷物放入儲藏坑儲存備食。要食用時,再用石磨盤和石磨棒將稻谷磨成粉,或將稻米脫殼烹煮。有學者估計,當時每畝稻田一年收獲稻谷約55公斤。但上山人離中華大地上發達的農耕文明尚有一定距離,上山遺址中出土的石球、刮削(切割)器和動物骨頭標本,反映了與早期稻作農業共生的采集、漁獵經濟仍然占據十分重要的地位。中小型動物成為上山人主要的狩獵對象。

看婺城新聞,關注婺城新聞網微信

<sup id="ecicy"></sup>