<sup id="ecicy"></sup>

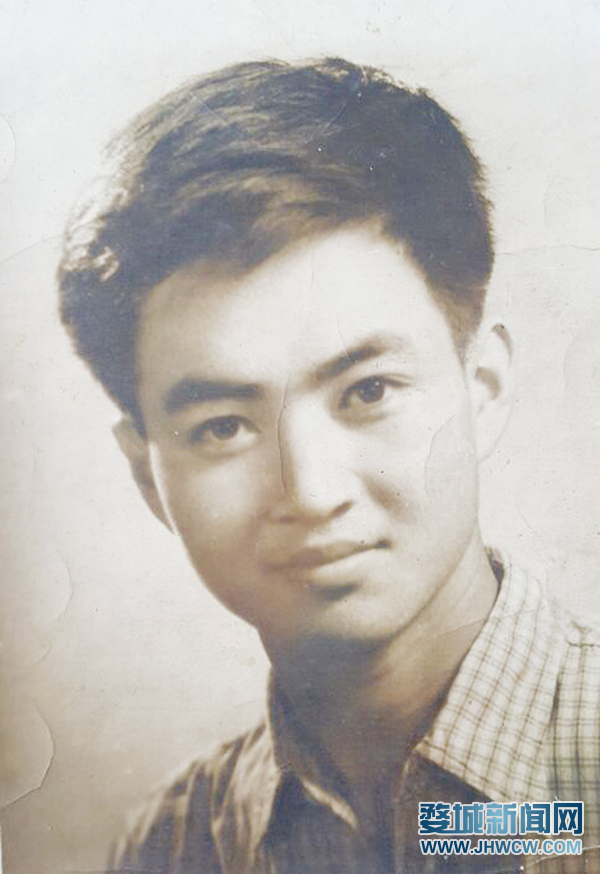

自15歲進入浙江婺劇團(浙江婺劇藝術研究院),倪建甫便把自己的青春歲月獻給了婺劇,從《雙陽公主》中的狄青到《智取威虎山》中的楊子榮,從《紅燈記》中的李玉和再到《平原作戰》中的趙永剛,可以說他承包了上世紀60年代到80年代婺劇重點劇目中的重要角色。從婺劇第一本連環畫《朝陽溝》的栓寶,到1984年婺劇史上的首部電影《西施淚》的吳王夫差,倪建甫用他的表演講述了婺劇的時代變遷。

近日,倪建甫入選為金華市非物質文化遺產的傳承人,為此,記者采訪了他。

近60年的表演生涯

在倪建甫的記憶中,最初的婺劇還不叫“婺劇”。當時,金華地區活躍著一批由高腔、昆腔、亂彈、徽戲、灘簧、時調等六種聲腔組成的戲班子,比如,金華戲(徽班),東陽三合班(徽戲、亂彈、昆腔)。新中國成立后,由于金華古稱婺州,才有了統一的“婺劇”之名。1956年,浙江婺劇團成立,收編了一大批優秀的婺劇藝術人才。

1955年底,那時候還在上初中的倪建甫便以優越的自身條件考上了浙江婺劇團,原本他過完春節便到劇團報到,殊不知這一件事卻被人報告到了省教育廳。“當時學校有規定,在校生不能進劇團,于是五月份我又回到了學校念書,之后在學校的生活費、學費也是由劇團負責的。”那年,倪建甫剛滿15歲。

1956年,倪建甫開始了他的婺劇表演生涯,《打櫻桃》中扮演的書童是他出演的第一個角色。1958年起,劇團開始上山下鄉,倪建甫還是個小學徒,也跟著劇團四處流動,每天在團里演配角、跑龍套,除此之外,倪建甫把大部分時間都用在了練功和吊嗓子上。至今倪建甫仍然記得:“第一個‘出紅臺’的戲是《虹霓關》,我扮演王伯當。”這小小的進步也讓當時的倪建甫激動不已。

讓倪建甫真正開始對婺劇感到驕傲的是在1962年。那一年正好是浙江婺劇團上北京匯報演出,在倪建甫的印象中,劇團去北京時甚至還有不少觀眾不認識“婺”字,更談不上聽過婺劇了。匯報演出中,浙江婺劇團獻演了《雙陽公主》、《三請樊梨花》和折子戲《斷橋》、《對課》、《僧尼會》、《米蘭敲窗》、《打郎屠》等經典劇目。

“在《雙陽公主》中我飾演宋朝大元帥狄青,當時婺劇首場演出結束后,觀眾的反響十分熱烈,在北京的金華老鄉更是感受到了家鄉的氣息,北京的專家們對婺劇的評價也很高。原本只有二十多天的匯報演出后來延長到了四十四天,而且演出場場爆滿。”倪建甫回憶道,“在《雙陽公主》的演出中,我更是在觀眾席中見到了周恩來總理的身影。”

沒曾想,倪建甫在演出結束后,又有了一次見周恩來總理的機會。“離京的前一天領導安排自由活動,我正好出去逛了逛市場,回到招待所后便被領導叫上車,說是有文化部的首長要接見。”回想那一天的經歷,倪建甫至今記憶猶新,“那天下午文化部周揚、夏衍部長接見了我們幾個主要演員。晚上11:52,國務院機關事務管理局派車來將我們接到中南海西花廳周恩來總理的住處。之后周總理又接見了我們十幾個主要演員和劇團領導,與浙江婺劇團的演員們談了一個多小時的話。那是我這輩子都忘不了的場景。”

1964年,倪建甫出演了由浙江人民美術出版社出版的《朝陽溝》,也是婺劇史上的第一本連環畫,他在里面則飾演主角栓寶;1984年,倪建甫又參與演出了婺劇史上第一部電影《西施淚》,并在里面飾演第一個出場的吳王夫差……在倪建甫的婺劇生涯中,有太多的第一次,正因如此,也讓他對婺劇有了太多的牽掛。

1984年,不堪四處奔波唱戲的倪建甫離開了戲曲舞臺,到市文化局擔任演出管理站站長。之后,鄭蘭香在武義開辦了以培養戲曲藝術演員為主的蘭香藝術學校,請他擔任常務副校長。作為中國演出家協會會員、浙江省演出家協會常務理事、金華市演出家協會副主席,74歲的倪建甫還曾得到過許多為婺劇事業作出突出貢獻的表彰和榮譽證書,前些天更是獲得了由中國演出協會頒發的中國演出行業演出經紀人等級證書。

做婺劇表演的傳承人

近日,倪建甫被評為金華市非物質文化遺產中變臉的傳承人。說起婺劇中的變臉,倪建甫說,這和大家想象中的川劇變臉有所不同。變臉作為婺劇表演的絕技之一,和川劇有些共同點,就是它們都是有情緒的。不過,與川劇變臉的華麗驚艷、可以單獨表演不同,婺劇變臉則更多的是為情節而生,它不能單獨表演,在整個劇目表演當中卻能起到畫龍點睛的作用。

“川劇是通過道具的制作和技巧來變出各種人物的臉譜形象。而婺劇是通過手的技巧在短時間內將人物臉部一步步變成白、青、藍、紫、黑、金。從而表達出人物的驚嚇、害怕、恐懼、激動、絕望、粹死等復雜的內心感情的變化。”倪建甫介紹,婺劇變臉也可分為“自然變臉”、“油彩變臉”、“吹臉”、“扯臉”四種。

“自然變臉”即運用氣功改變臉色,來表現人物各種不同的感情。它需要表演者化淡妝,巧妙地運用憋氣技法,使面色在一剎那間呈紅、變紫、發青、轉灰……“油彩變臉”,又叫抹臉,即以油彩顏色的變化來表現人物的臉部表情。“吹臉”,是將粉狀顏料利用口吹使其粘在臉上的變臉方法,一般是在“油彩變臉”之后,此時臉上有油彩,容易粘住。“扯臉”則剛好與“油彩變臉”的程序相反。“油彩變臉”是一張張地抹上去,具有不可逆性,“扯臉”則是事前將臉譜一張一張地貼在臉上,隨著劇情的發展,在舞蹈動作的掩護下,一張一張地將它扯下來。

婺劇變臉在通常的演出劇目中很少被使用,因為婺劇變臉必須有它特定的條件,首先是劇目中的人物必須有著大起大落的變化,并且最終以死亡為結局。倪建甫告訴記者,《火燒子都》是婺劇變臉的經典折子。

在《火燒子都》一折中,子都心胸狹窄、嫉妒心強,為搶頭功暗殺大將,凱旋后,皇上為其大擺筵席。子都在宴會上內心復雜,幾杯酒后,產生幻覺遇見大將的冤魂,驚慌失色。在表演的三四分鐘時間里,每次猛火出現的瞬間,另一副油彩臉面就會出現,短短時間里,演員的臉部由原來的武小生粉臉變白臉、綠臉、紅臉、黑臉,最后猛對杯中吹氣,金粉飄起粘上黑臉,變成金臉,他挺軀仰倒,全劇告終。

“在整個婺劇表演中,要根據劇情發展、角色心態的變化,演員將手掌上的油彩快速地往臉上均勻一抹,整個臉立馬變色。在表演中,會有噴火及馬童翻跟斗來轉移觀眾視線。看起來容易,但婺劇演員要在臺上不露出破綻,在短時間內做到速度快、臉抹勻、手干凈,則是要經過非常多的練習才行。”倪建甫說,“如果觀眾要對效果較真,油彩變臉肯定沒有扯臉的效果來得細膩華麗,近看婺劇變臉演員的臉,可以很清晰地看到有些地方還沒有抹勻,不過觀眾進入了劇情,那些遠觀時看不清的瑕疵也就可以忽略不計了。”

作為非遺的傳承人,倪建甫認為傳承是非常重要的:“中華五千年的精髓,不能在我們手上就失傳了。”在倪建甫的記憶中,以前小時候除了金華的婺劇團,還有東陽、義烏、蘭溪、武義、永康、浦江都有屬于自己的民間職業劇團,可是隨著時間的流逝和老一輩人的離世,許多劇團也慢慢消失了,如今在浙江,專業的婺劇團只有7個,文化傳承的任務也十分緊迫。

“現在大家都已經開始重視婺劇了,如今民間大大小小的婺劇團也有上百個,可是像杭州的杭劇、淳安的睦劇則已經沒有專業的劇團了,我們要做的就是把婺劇繼承下來。”倪建甫說,“在傳承方面也不能只靠老一輩的傳授,不能缺少年輕人的學習,只有這樣才能更好地展示婺劇傳統,讓大家能夠更好地接受優秀的傳統文化特色。”

看婺城新聞,關注婺城新聞網微信

<sup id="ecicy"></sup>