<sup id="ecicy"></sup>

婺派建筑馬頭墻

徽派建筑屏風墻

婺派建筑大院落

徽派建筑小天井

婺派建筑大單元

徽派建筑小單元

婺派建筑牌樓式磚雕

徽派建筑冦冕式磚雕

婺派建筑大敞口廳

徽派建筑小敞口廳

1996年,很多人說金華古代留下的房屋屬“徽派建筑”,筆者特異議,相對應地提出了我們應該是“婺派建筑”的概念。

嚴格地說,“婺派建筑”作為文化派系,尚末在學界正式確立。但是連續二十年來,這個概念已經慢慢地被金華很多領導、專家認同,并開始在社會上流行。

需要說明,所謂“徽派建筑”其實指的是徽派民居;相對而言,“婺派建筑”也以金華各縣市的古代民居為所指。

因為“建筑”兩個字作為名詞是廣義的,包括民居建筑,也包括廳堂、祠廟、宮殿、衙署、學校、醫院、劇場、車站、碼頭、橋梁、陵墓和園林中的亭、臺、樓、閣,還包括風水塔、文昌塔等等建筑。“民居”指的僅僅是供常人居住的房屋,具體一點說,指的只是住宅。《中國大百科全書-建筑園林城市規劃》卷327頁注:民居(domeStic house)中國在先秦時代,“帝居”或“民舍”都稱為宮室,而“第宅”專指貴族的住宅。漢代規定列候公卿食祿萬戶以上、門當大道的住宅稱“第”,食祿不滿萬戶、出入里門的稱“舍”。近代將宮殿、官署以外的居住建筑統稱為民居。

那么,為什么筆者不贊成把金華地區的古民居稱之為“徽派建筑”呢?

因為“婺派建筑”與“徽派建筑”,有著各自的存在特征和文化屬性。本文一對建筑作為硬件的物理性進行分析,一對與之有關軟件的文化性進行分析,進之對“婺派建筑”與“徽派建筑”產生的文化背境作出分析,最后說明“婺派建筑”概念確立的必要性與重要性。

洪鐵城簡介:

1942年生,東陽人,建筑學博士、教授。現為浙江仙客來旅游規劃設計研究院院長,中國建筑學會資深建筑師、中國民族建筑研究會專家委員會專家、中國精品文化建筑評審團成員、中國村鎮建筑文化專業委員會副主任,大型期刊《景觀設計學》編委、《中國建筑文化遺產》編委及專家委員會成員、《中華民居》智庫專家,浙江師范大學城規系/藝術系兼職教授、金華職業技術學院專業指導委員會主任,東陽市城市規劃建設咨詢委員會主任和金華、永康、磐安、婺源、渠縣等十多個縣市城市規劃委員會成員等。從事城市規劃建筑設計五十年,在海內外發表專業論文200余篇、文學作品百余篇(部),出版專著20多本。其成果數十次獲海內外大獎。親手推出江西婺源,浙江武義、磐安等地旅游。2000年3月美國科學名人傳記學會授予“新千年世界科學名人”金色銘牌,2005年、2010年中國民族建筑研究會先后授予“優秀民族建筑工作者”、“特別貢獻人物”光榮稱號。個人業績入編多部名人志和國內外多個網站。

一、作為硬件的物理性對比

形成“徽派建筑”的徽州,作為地理單元,在安徽省南部地區,古稱新安。自秦朝置郡縣以來,已有2200多年歷史,宋徽宗宣和三年(公元1121年)改稱徽州,歷元、明、清三代,統“一府六縣”(歙縣、休寧、婺源、祁門、黟縣、績溪)——婺源今屬江西省,行政版屬相對穩定。總面積約9807平方公里,總人口約147萬。

出現“婺派建筑”的金華古稱婺州,作為地理單元,位浙江省中部。秦、漢屬會稽郡,三國吳寶鼎元年(266)置郡名東陽,隋開皇十三年(593)改置婺州,后多次更改郡號。金華領金華、蘭溪、東陽(包括磐安)、義烏、永康、武義、浦江、湯溪八縣,故有"八婺"之稱。總面積約10918平方公里平方公里,總人口540萬之多。然而婺文化涉及衢州、麗水和諸暨、嵊州等地,這些縣市也有“婺派建筑”存在。

下面,將兩地明清時期留下來的量大面廣的民居,先作硬件方面的對比。

1、建筑外形對比:一是馬頭墻,一是屏風墻

粗觀建筑外形,婺州、徽州兩大民居粉墻黛瓦的極為相似——都是白石灰粉刷的外墻,小青瓦蓋的坡屋頂。但其實外形有極大的不同:金華是“五花馬頭墻”(雖然《營造法源》稱“五山屏風墻”),徽州是“屏風墻”(雖然當地又稱“馬頭墻”)。

金華地區古民居(包括祠堂),其山墻一般做成五個臺階跌落的、高出瓦屋頂的墻體,似馬頭昂起,所以俗稱“五花馬頭墻”。有防火功能和造型功能。為什么取“五”?史料無載,估計與“三山五岳”、“九五之尊”以及“五行八卦”、“五谷豐登”、“五子登科”之類文字吉祥意義有關。

徽州地區古民居(包括男祠、女祠)的山墻,似乎沒有固定模式,多見前后不對稱的臺階式處理,故也有“馬頭墻”之謂,視建筑進深不同,或將最頂上一級拉得較長,或將前方最下面一級拉得較長,長得與房子前檐持同一高度、同一形式,好像一面展開的屏風,所以地方上有“屏風墻”的俗稱。

但是馬頭墻、屏風墻都是白灰粉刷的,都是蓋小青瓦的,所以粗看一個樣。區別在于:一個像馬頭高昂似飛如躍壯志凌云,像頭戴烏紗志滿意得;一個像屏風舒展寬松有余源流長遠,像平頭百姓敦實厚道,其風格、氣質、內涵,是不同的。

兩大派系外形對比

外形對比

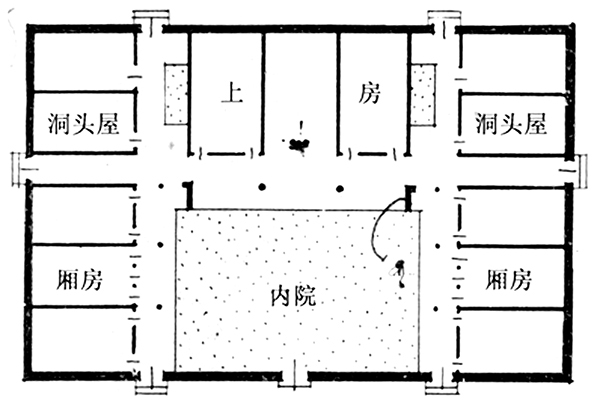

2、院落規模對比:一是大院落,一是小天井

“婺派建筑”是大院落。因為,金華地區明清時期留下的民居,多為三合院或四合院,例如東陽夏里墅村的瑞芝堂(現已搬到橫店影視城)、湖溪馬上橋村的一經堂、懷魯史家莊村的一經堂花廳,義烏黃山村的八面廳,永康城的徐震二公祠等,其院落面積多在120平方米左右,方方正正很寬敞,很亮堂,很氣派。更有甚之,全國重點文物保護單位——盧宅肅雍堂的院落,面積達400多平方米,是中國傳統民居建筑中最大的院落。

“徽派建筑”是小天井。院落面積很小,只有20多平方米左右,所從當地叫天井。例如歙縣棠樾村的程遂林宅,天井9.46米×2.80米為26.49平方米,存愛堂天井6.95米×3.70米為25.72平方米。這些數據采自東南大學建筑系師生實測成果,真實不二。

金華的大院落,俗稱“門堂”,“明堂”,風水學中又稱之“天氣”,是整個住宅采光、通風、取暖、納涼的地方。用建筑學理論分析,金華明清民居的院落還是消防作業區——失火時在此處置放“水龍”,面積寬敞有余,可供數十人參加救援,很科學很合理,可以向三個方向噴水救火。

徽州的小天井,俗稱也叫“明堂”,是整個宅子采光、通風的口子。匯雨水(財水)于天井而后流出,所以還有“四水歸堂”之說。但是取暖曬太陽不佳,因面積太小,而且也不可能作為消防作業區,失火救援會顯得殊多不便。

兩大派系院落對比

院落規模對比

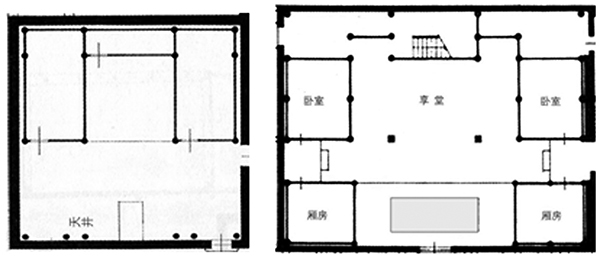

3、基本單元對比:一是大戶型,一是小戶型

兩者第三個區別,是作為住宅“基本單元”的單幢建筑戶型不一樣。

“婺派建筑”的單幢三合院,明清朝最規范、最時尚、最流行的平面形式,由十三間房屋組合而成——即院落上方房屋三間,加上院落兩側廂房各三間,然后加上房、廂房交接形成的角隅區各兩間房屋俗稱“洞頭屋”,一共十三間,是單家獨院的住宅套型,民間俗稱“十三間頭”,還有按形狀叫“兩頭鉤”的。

民間匠人還稱十三間頭為“三明兩暗”宅院。因為上房三間和左右各三間廂房前是大院落,太陽可以直接照到廊下,照到門窗,能夠直接采光取暖,所以稱之“三明”,即三個三間明亮的房間。兩個位上房左右角隅區的各兩間“洞頭屋”,因為太陽不能直接照到廊下,照到門窗,不能夠直接采光,所以謂之“兩暗”。其實,這里面還藏著陰陽相當的玄機,即有明,有暗,陰陽和諧。

十三間房屋,上房三間加之兩側廂房各三間共九間,其中三間明間各為大小堂屋,供祭祀、會客、宴席之用,其中六間次間分別作爺爺奶奶、父親母親、大小兒子臥室(有女兒住二層,故有樓上小姐之說),另四間“洞頭屋”安排廚房、廁所和豬舍及堆放農具之用。按當今商品房結構行話,可稱之六室、三廳、一廚、一衛、二貯,加一院。如此內部使用功能安排,一是合得攏,分得開,二是功能齊備,一應俱全,三可謂之祖孫三輩互相照應,其樂融融。

“十三間頭”占地面積一般在350平方米左右,其特征是房間多,院落大,中軸線左右對稱,規整而嚴謹。當然,大概念的“十三間頭”,內部結構變化很多,本文不作詳述。就單幢而言,當前后兩個十三間拼接便成為“廿四間頭”大宅院,如果多個“十三間頭”拼接,就可以形成一個氣勢恢宏的大建筑群。

因為單幢“十三間頭”有相當的獨立性、規范性和靈活性,所以筆者給于理論定位名之“十三間頭基本單元”。所謂“基本單元”,相當于現在住宅樓由“三室兩廳一廚二衛”或“兩室一廳一廚一衛”等戶型構成“一梯兩戶”或“一梯三戶”住宅單元的意思。

徽派民居其“建筑單元”最小規模者僅上房三間,例如潛口明代方觀田宅。其中明間作堂屋,左右次間為臥室,左廂廊設樓梯,右廂廊盡為對稱而設,合起來單家獨院只有四間房子,占地面積在100平方米左右,不到“婺派建筑”的三分之一。大一點的單元體例子,如婺源(原為徽州“一府六縣”的一個縣)延村金桂熊宅,上房三間加兩弄,左右廂房,然后其后按前克隆,面積160平方米,也不到“婺派建筑”基本單元“十三間頭”的二分之一。按當今商品房行話,徽派民居“建筑單元”只能稱之兩房一廳戶型,如此很難有寬敞的空間,很難有齊全的功能,很難安排祖孫三代同灶而居。就拿大一點的金宅而言,雖然是六房、兩廳、一廚、一衛,但還是由于天井偏小,讓人感到眉毛眼睛鼻子嘴巴擠在一起,不舒服。

兩大派系基本單元對比

基本單元對比

4、內外裝飾對比:一是典雅大方,一是富庶小康

“婺派建筑”“徽派建筑”兩者室內外裝飾所長不同。其總體格調,前者顯得落落大方,后者顯得富庶有余

就外墻而言,婺派建筑馬頭墻白灰粉刷,檐下多出墨畫拋坊,徽派建筑屏風墻白灰粉刷,檐下一般無墨畫拋坊。

兩大派系木雕磚雕對比

木雕磚雕裝飾對比

說到外墻雕磚,兩者風格各異。其一,徽州民居磚雕多是門罩式的,分冠冕式和垂花門式兩種,僅像人的額頭部分,不是整個臉面,所以規模較小。婺派民居磚雕門面是牌樓式的,有一間一樓、一間三樓、三間一樓甚至三間五樓,面積巨大無比,氣勢恢弘非常。次之,婺派民居磚雕門面是全磚作完成的,因此顯得純凈、嚴謹,整體感強,技術含量高;徽州民居門罩,有的磚雕石雕結合,有的磚雕抹灰結合,因此在整個裝飾面上顯得有點碎,有點雜。再之,婺派民居磚雕門面書畫并茂,大門匾額文字也是磚作成活的,因此色彩質感上有渾然一體的藝術效果;徽派民居門罩有的無書法匾額,有的有匾額但文字是墨筆寫的,因此,質感色彩上稍顯別扭。還有一點,婺派民居磚雕是泥坯雕,表面光浩,顯得神采奕奕。泥胚雕需要高超的干濕度把握,高超的燒窯溫度控制,而且還要事先整體的精準尺寸設計來支撐,任何一道工序出問題,比如出窯發現構件變形、開裂、起翹、色差不勻或缺棱掉角,都會成為廢品;徽州民居磚雕則反之,是用燒好經過加水打磨的磚坯——俗稱“青金石”來描樣雕刻,其表面磨砂,沒有光浩度,因之燒窯、雕刻工序也不一樣。

當然兩者也有相同之處,如畫面題材都有人物走獸、飛鳥魚蟲和山水花木、房屋橋梁等等;雕刻技法都有圓雕、半圓雕、深浮雕、淺浮雕、鏤空雕等等。

其實,婺派建筑最主要的特征是用東陽木雕做室內裝飾。

說到東陽木雕,排在全國四大木雕(東陽木雕、潮州木雕、福建龍眼木雕、黃楊木雕)之首,聞名古今。而四大木雕中,唯東陽木雕、潮州木雕與建筑結合。但是這兩大木雕,又因前者白胚清水成活、后者施朱紅金漆而風格各異。由于木雕之鄉東陽屬婺州,所以婺州地區保存至今的明清建筑,幾乎無一不在梁架、門窗、隔斷、家俱以及特大型堂燈等施以木雕,有典雅大方、精美絕倫的美學效果,被國內外專家學者譽為“具有國際水準的文化藝術遺產”。徽州不是木雕之鄉,但也在梁架、門窗、隔斷等部位做木雕。因為有記載多為東陽匠師所做,所以風格特色大致相同。可是由于徽派民居空間太過局促,所以沒有婺派民居做得大氣,做得恰到好處,做得簡繁有度。徽派建筑中很小見到特大型堂燈和前軒頂棚木雕。但為了表現有錢,徽人會把門肚板(學界稱裙板)雕滿花飾,甚至刷上油漆,流露出暴發戶的痕跡。

5、廳堂做法比較:一是大敞口廳,一是小敞口廳

兩地宅院一般都有廳堂,供議事、祭祀、慶典、會客之用,不同處表現在空間規模與空間形式上。

兩大派系廳堂對比

廳堂做法對比

婺派建筑的“十三間頭”,有把上房兩層合一、三間一統為“大敞口廳”者,有把兩層上房取其底層三間一統做樓下廳者。三間面寬十多來,進深八九米,建筑面積在100平方米左右,空間容積達700立方米之多,非常的寬敞明亮,氣勢恢弘,故民間俗稱“大廳”。當然也有僅取上房明間一層作小廳堂者,常見于“十三間頭”單幢使用者。

但徽派建筑(祠堂除外)民居中,不見上房三間兩層一統的“大敞口廳”做法,也不見上房底層三間一統的“大敞口廳”做法。徽州民居有敞口廳,僅安在明間前半間,只有十多平方米建筑面積,很小,相當于當今住宅的客廳。如果要舉行大型祭祀等活動,有富袼戶把二樓三間合為一個大空間使用,俗稱“樓上廳”,在木樓板上鋪粘土方磚作防火層,這在婺派建筑中是極為罕見的。

二、作為軟件的文化性對比

十五六年前,筆者在同濟大學出版社出版了40萬字專著《東陽明清住宅》。書里面有專門章節論述文化流派不同所產生的建筑體系差別。得出結論:什么樣的業主,創造什么樣的生存空間與環境,創造什么樣的歷史和文化。

1、婺派建筑是儒家傳人的生存空間與環境

婺派建筑最優秀最杰出的代表作是明清住宅。特色別具的明清住宅在東陽、義烏、浦江、武義、磐安、永康和婺城區、金東區保存較多。婺文化流布的外地區也有,本文不作贅述。

金華明清住宅中的三合院、四合院、“十三間頭”、“廿四間頭”以及“千柱落地”等等,為什么會出現中軸線左右對稱布局,為什么會出現大院落,為什么會出現“十三間頭”基本單元,為什么會出現大組群呢?

筆者回答:因為多出于皇親國戚名門望族——儒家傳人之手。這是儒家傳人為自己營造的生存空間,是儒家傳人為自己創造的居住文化。

那么,為什么儒家傳人為自己營造的生存空間會有如此這般的講究?

筆者回答:因為儒家傳人的共性是尊師重教,尊紀守法,循軌踏道,他們把思想、品質、操守、精神物化為空間造出房屋,顯現著獨特的文化印記——中軸發展,代代相傳;左右對稱,陰陽和諧;大空間、大院落,胸懷大志;室內外木雕、石雕、墨畫,寓教于樂;等等。歸納起來,就是讓人看到事事處處講禮義、講法制、講中庸、講和諧的舉止言行;讓人看到木質結構構件白胚不施油彩,院落不蒔花植樹,顯示著樸素與自然的性格特征。這是讀書有知識的儒家傳人,對自己居所宅院文化品質的定位,即所謂“布衣白屋”者。

因此在書中筆者推出一個結論:東陽明清木雕住宅,是儒家傳人為自己創造的生存空間與環境。故此,婺派建筑在某種意義上講,是最能代表中國儒家居住文化模式的典范之作。

這是不同于徽派民居最本質的區別之處。

2、徽派建筑是商賈裔孫的生存空間與環境

筆者認為,徽州民居是商賈文化范疇的一種遺存,也是很經典的。徽州人經商甚為不易,他們從山區走到碼頭,走到集鎮,走到商埠,人生地不熟,首先要找到立足安身之處,然后開始做小生意,然后一個子兒一個子兒賺,一文銅板一文銅板積,如果講排場,大手大腳,無度揮霍,不精打細算,斤斤計較,就不可能帶錢回故鄉買地皮、造房子。所以我認為,徽州民居講究經濟實惠,是職業使然;由而導致建筑規模不大、天井狹小、沒有大廳等等的最終效果,是職業使然,是不可磨滅的文化印記。

然而徽商因為有錢,因為跑碼頭見多識廣,所以有意無意之間培養了一定的欣賞能力,所以會不惜金錢地搞雕磚、木雕裝飾。因為他們知道,這不僅僅有現實的居住空間效果,可以顯擺顯擺不被人鄙視,欺辱,而且還對子孫后代培養有著特別重要的意義。徽州民居這類徽商文化遺存,其實可以從中看到房屋業主的人生觀、世界觀、經濟觀、藝術觀在影響、左右、制約著空間的尺度、比例和氣質、品位。而且這種影響是極為深遠的,徽州潛口有幢明中期住宅,五開間,小天井、小尺度、小規模,出之滿腹經綸、曾任浙江桐廬知縣的胡永基之手,非常說明問題。說明書讀得最多,也很難跳出大文化背景的影響、左右和制約。

這是一個很有趣也很有意思的、關系到文化類型生成的研究課題。

3、兩個建筑體系并非孤立存在

兩個建筑體系,兩種文化,由于這樣那樣的原因而有所碰撞,有所交融,有所借鑒,故不會孤立存在。有很多時候、不少地方,會讓人看到你中有我、我中有你現象。有幾處實物遺存,可以雄辯地佐證徽人、徽商、徽文化在金華的存在。

一是金華城北雅堂街原有很多民居,小天井、屏風墻、磚雕,撲面而來多是徽派建筑符號的影子和語言的色彩,可惜在兩街改造時拆掉了。

二是八詠路東段,現存福建漳州移民建的清代住宅,采用了婺派建筑與徽派建筑交融的手法。

三是寺平村人祖祖輩輩與徽州毫無瓜葛,但至今保留的大量民居,其小天井、屏風墻顯而易見,雖然磚雕自有特色和氣勢,但不能不說是喜歡徽派民居對用地對空間精打細算的緣故。

四是婺城區秋濱鎮的進士第,三進,第二進為兩層合一、三間一統的敞口大廳,外形也為馬頭墻,是典型的婺派建筑特色,但內部采用了徽派建筑的小天井。

五是金華所屬的蘭溪,小天井、屏風墻的民居更為多見。估計原因在于蘭溪是名氣很大的商埠,經商的徽州人居留較多而形成。

1997年筆者奉命設計黃賓虹公園,其藝術館的外墻,采用了馬頭墻與屏風墻的結合的形式。為什么?因為大畫家黃賓虹出生成長在“馬頭墻”的金華,而他祖先原籍是“屏風墻”的徽州。所以不偏不倚,我把兩種建筑風格融為一體,來喻示大畫家的文化基因。

至此要說,在金華地區古建筑中看到徽派建筑的東西,反之在徽州地區古建筑特別是男祠、女祠當中看到對婺派建筑的募仿,都是十分理所當然的事情——需要特別說明的不是誰生了誰,更不存在誰先誰后問題。這是兩大獨立存在的文化體系。從這樣的角度出發來認識問題,文章開始提到很多人說金華建筑是徽派特色并非完全錯誤。需要在這里特別強調的是,金華自己的婺派特色——難能可貴的中國儒家文化特質,千萬千萬不能在集體無意識的疏忽中,丟失,遺忘!

看婺城新聞,關注婺城新聞網微信

<sup id="ecicy"></sup>