<sup id="ecicy"></sup>

三、婺派建筑形成的文化經濟背景

十三間頭基本單元多方面優長分析圖以上幾大優長同時兼備,這在中國古代住宅建筑史上是罕見的。因此筆者說,“十三間頭”不但是研究住宅空間結構、形態、功能等等多方面的基本單元,同時也是研究村落、集鎮形成的基本單元。于是可以這樣下結論:“十三間頭”既是住宅建筑史的偉大創舉,同時也是城市史、人類史的偉大成就。

東陽盧宅肅雍堂

東陽盧宅石牌坊

東陽南馬讓德堂

東陽盧宅樹德堂

婺派建筑有徽派建筑中沒有的木雕裝飾橫店瑞靄堂軒頂

盧宅肅雍堂大堂燈

南馬下安恬懋德堂軒頂

李宅祠堂大堂燈

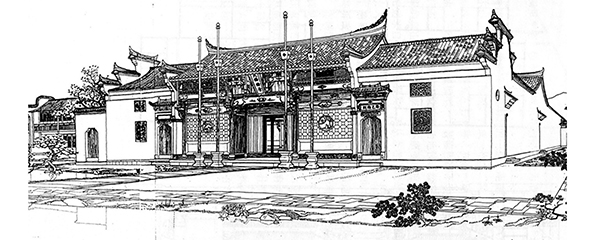

東陽白坦務本堂

“婺派建筑”由來及其存在價值

1、宋時金華是了不起的大都市

南宋朝時金華是不是“陪都”,沒有史料明文顯示。但金華作為宋朝的大都市,絕對地是歷史上的存在事實。

理由之一,因為宋室南度很多皇親國戚、名門望族被朝庭賜居金華;之二,因為金華距京城臨安(杭州)不遠;之三,因為金華,四季分明,氣候宜人,山川優美,物產豐富。

當時金華是經濟社會文化十分發達、思想觀念十分前衛的城市。因為金華為宋朝理學中心,是呂祖謙、陳亮、唐仲友等大理學家、大教育家的故鄉,當時的麗澤書院是講學、聚會、培養生徒的大本營;因為《中國通史》有載,金華是全國四大造船基地之一;因為《中國通史》有載,金華是全國四大雕版印書中心之一。

作為宋朝大都市,從地格上進行分析,金華處于浙江心腹之地,被譽為“浙江之心”。因為水陸交通條件優越,東陽江、武義江與婺江交匯于金華城市中心區,可以直通蘭江、衢江、富春江、錢塘江,直抵首都汴京。這在古代是非常了不起的快速交通系統。要不,怎么可能成為全國四大造船基地之一呢?

金華幾個縣市歷史上出過沈約、駱賓王、馮宿、貫休、張志和、王象之、喬行簡、胡應鄰、李漁等等大名人,李白、陸游、朱熹等等大名人過往甚多,包括李清照晚年選擇定居金華等例子,可以說明金華是十分宜居、宜學、宜商、宜游之處。

因此,金華城市文化實際上是一個本地文化和移民文化的大融合。

2、大金華位于多種文化交界地區

人所共知,浙江北部是吳越文化區,浙江南部是甌越文化區,金華地處浙江中部,正好是吳越文化區與甌越文化區的交接區。金華之西是徽文化區與贛文化區,金華之東是海洋文化區,金華地處浙江中部,故此又是徽文化區、贛文化區與海洋文化區的交接區。然而金華人大膽敢于別開生面,既不陷于純粹的吳越、甌越、徽、贛、海洋文化,又能或多或少接納、融匯相鄰文化區的長處,從而形成了別具特色的婺文化區。金華地方戲——婺劇為什么有六大聲腔?就因為我們地處多種文化交接地區,接納、融匯了相鄰文化區的精華。為什么“婺派建筑”自成風格,獨樹一幟?其原由也在其中。

3、金華是外地人喜歡卜居的好地方

金華人為什么不被人家同化而獨樹自我呢?

因為金華人,多是北方移民,多出自人格品質較為獨立的名門望族、皇親國戚。以東陽為例,110多個姓氏中,80多個姓氏是北方移民,其中有趙匡胤弟弟趙匡美的裔孫,有郭子儀的裔孫。再如金東區,有嚴子陵的裔孫,有范仲淹裔孫,例子俯首即是。

外來姓氏多是形成金華文化特色的另一大原因。除了朝庭指令遷居金華,地方志上記載,還有因為戰亂時逃到金華卜居的,還有因為到金華經營商業而定居下來的,還有因為遁世隱居到金華的,還有因為在金華任官秩滿而住下的,還有因為愛慕金華山川秀麗而不走的,還有因為到金華游學拜師住下的,還有因為逃荒謀生到金華的,等等,都認為金華適于居住,適于發展,有利于家族繁衍。金東區有個小小的一個白溪村,古時為什么有六七十個姓氏人聚居呢?家譜上寫著,因為不但“可居、可田”,而且還可以經商做生意,是“可啟后,可開先”的、真正的“不拔之基”。

故此可以這樣說,金華人的祖先大多是外地人,多是讀書人,儒家傳人,見識廣,手眼高,所以創造了極具儒家氣質、儒家精神的文化。表現在生存空間環境上面,便是“婺派建筑”。

四、“十三間頭”是人類文明史的偉大創舉

關于“婺派建筑”的基本單元“十三間頭”,筆者有專著《“十三間頭”拆零研究》一書對其優長作詳細論述。簡言之為以下幾點:

其一,土地利用強度極高。“十三間頭”建筑適于居住區低層高密度的布局模式,雖然是農耕時代珍惜土地的產物,但蘊含著鄰里關系和諧,祖孫三代同居互相照應,建設成本低廉等等優點,數百年來活態存在,可以佐證其合理性、科學性的存在。

其二,平面布局對稱、均衡,冬暖夏涼,四季皆宜,自成完整的陰陽和諧的小單元,小宇宙,巽、震、坎、離、乾、坤、艮、兌八卦齊全,能供不同命卦人聚居,而且極為不容易地做到了每個門多不騎卦。

其三,有大小客廳三間、臥室六間、廚房一間、廁所一間和貯藏室兩間,使用功能齊全,動靜搭配,布局甚為嚴正,合理。

其四,“三明兩暗”的院落式結構,上接天氣、下接地氣,通風采光效果俱佳。

其五,外廊、內廊縱橫安排,既是室內外的過渡空間,又具有良好的交通性,而且能夠符合消防救援與疏散的要求。

其六,由于“十三間頭”結構極為規范,因此不但有利于對梁柱、門窗以及木作、石作、瓦作等大小構配件進行預制加工,而且有利于工口材料預算、籌備和營建過程管理,其科學性、藝術性和文化性,發揮得淋漓盡致,預示著建筑標準化、工業化開始走進一個較為成熟的階段。

其七,梁架、門窗等部位的木雕裝飾,不多不少恰到好處,白胚成活不施油彩,而且畫面上有教育意義,可以說非常雅致,非常大氣,極為成功地構筑了性格品位別具風采的、儒家傳人的生存空間與環境。這在北京、徽州、福建、陜西、云南、西藏、四川等地民居中,很難找到可以媲美的例子。

其八,“十三間頭”作為基本單元,可以用中軸線設計原理往后不斷擴建,如是形成一個規模較大的建筑群——例如東陽的盧宅、白坦等村莊,都是幾百年保存下來的實證,可謂真正可持續發展的規劃手法。而幾個建筑群出現,就變成一個聚落,變成一個村莊,久而久之,便是一個集鎮。

五、幾個重要問題的說明

1、“婺派建筑”的代表作尚存何處

作為“婺派建筑”,如果以市區來說,因為城市變化太大,太快,已經所存無幾。市區現存的天寧寺、侍王府、城隍廟、通濟橋等古建筑,是南方省份較為常見的形式,多種文化交融的結晶,因此反過來也可以說不具備特別明顯的地方建筑特色。所以,如果真要叫響“婺派建筑”這個品牌,那應該以東陽盧宅肅雍堂、白坦務本堂、橫店瑞靄堂、瑞芝堂,懷魯史家莊花廳、下石塘潤德堂,南馬上安恬懋德堂等,義烏黃山八面廳、佛堂吳棋記宅等,浦江鄭氏義門、白馬鎮進士第等,磐安櫸溪十八門堂等,永康徐震二公祠等,蘭溪女埠一個前幾年整體搬到義烏佛堂民居園的三進清中后期民居等,以及武義郭洞、俞源村古民居,可為拳頭產品。這幾個縣市都是古婺州的成員,今天都在金華市管轄的范圍之內,保留下來的明清時期單元式經典住宅數量很多,結構很完整,形制很規范,特別具有歷史價值、科學價值、藝術價值、文化價值和社會價值,把他們冠之為“婺派建筑”或“婺州民居”代表作,很恰當。

除了金華地區,其實“婺派建筑”在紹興地區的嵊州、諸暨,衢州地區的龍游、江山,麗水地區的松陽、遂昌等地,都有實例存在,本文點到為止了。

2、“婺派建筑”最具中國儒家氣質與特色

氣勢恢宏的“婺派建筑”裝飾藝術

作為一個獨立的文化藝術體系“婺派建筑”,前面說了,主要體現在民居當中。其存在特征主要是符合禮制與規范,具體表現在中軸對稱、空間敞亮、功能齊全、裝飾寓教于樂等方面。上世紀八九十年代很多專家贊同筆者觀點——它們是最具中國儒家精神氣質、中國儒家文化特色的住宅,所以被列為與北京四合院民居、徽州民居、福建客家土樓民居、陜西窯洞民居、云南傣族干欄式民居、藏族碉樓式民居、蒙古包民居、嘉陵江吊腳樓民居等等齊名的“中國十二大民居”列行。1992年筆者參加一次國際會議陪代表們參觀,海內外專家學者一致認為,東陽明清木雕民居是“具有國際水平的文化藝術遺產”。

故此可以定論,“婺派民居”是代表中國儒家居住文化特色的活標本。而且因為儒學即國學,故此也可以言之:“婺派民居”是中國古代住宅典范。

3、研究“婺派建筑”的意義何在

其一,如果大家隨筆者走進村莊、走進明清朝某個三合院,四合院,可以看到冬天人們在院落曬太陽,夏天人們在走廊乘風涼,大廳的太陽從早上八九點鐘一直照到下午三四點鐘,絕對的明亮……這一切說明什么?說明這些居住空間冬暖夏涼很親切,很溫暖,很宜人。

其二,如果大家隨筆者走進村莊、走進明清朝某個三合院,四合院,可以看到孩子們在廊下寫作業,婦女們在廊下做針線,老人們在廊下閉目養神,或者抽煙,聊天……這一切說明什么?說明這些居住空間安靜舒適,宜休,宜學,還宜工。

其三,如果大家隨筆者走進村莊、走進明清朝某個三合院,四合院,可以聞到某家房間飄出蒸雞的香味,炒霉干菜的香味,甜酒釀發酵的香味,還有某家嬰兒入睡的呼呼聲,母雞下蛋的咯咯聲,踩縫紉機的噠噠聲……這一切說明什么?說明同院而居的兄弟妯娌相處很和睦,同院而居鄰里相處很和睦。

其四,如果大家隨筆者走進村莊、走進明清朝某個三合院,四合院,可以看到上房、廂房、洞頭屋、走廊、院落等等空間井然有序,功能分區明確,設計極高超;可以看到柱列、梁架、門窗以及局部細部裝修很整齊、很規則,在整齊與規則中求其豐富多彩的變化,顯現著設計的藝術性所在和制作的標準化、工廠化端倪……這一切說明什么?說明遵守禮制、則例、典法存在的合理性和優越性,說明遵守禮制、則例、典法存在的重要性和必要性。

其五,如果大家隨筆者走進村莊、走進明清朝某個三合院,四合院,可以發現“十三間頭”不但是一個大建筑群的“基本單元”,而且是一個村莊居住區的“基本單元”,是形成整個村莊建筑風貌、風格的“基本單元”……這一切說明什么?說明村莊乃至集鎮乃至城市,可以套用沿用“基本單元”設計手法。因此,可以說這一切對于我們研究村莊、集鎮乃至城市規劃,研究建筑風貌、風格,有著教課書般的意義。

4、蘭溪是兩種文化交融而產生的佳例

金華的蘭溪,古代文化遺存很多也很精彩,古城墻、古堤堰、古民居、古店鋪、古寺廟、古街巷、古戲臺等等數不勝數。1996年底筆者建議蘭溪市申報省級歷史文化名城,向當時的蘭溪市委書記作了如此歸納。原國家文物局古建筑專家組組長羅哲文老先生曾經跟筆者說:蘭溪的東西比金華多。言下之意是蘭溪要申報國家級歷史文化名城,沒問題。

但是今天在此單獨提到蘭溪,想說明它曾經是十分響亮的古商埠城市,受外來文化影響多,因此跟東陽、義烏、磐安等地,在某種意義上應該說不屬同一文化體系。因為,諸葛村等是較典型的屏風墻、小天井、小單元的“徽派建筑”特色,而上面提到女埠前幾年一個整體搬到義烏佛堂民居園的三進二層清中后期民居,其中軸線左右對稱,十三間頭基本單元,然后加之馬頭墻、大院落、大敞口廳、木雕裝修,則是極地道的“婺派建筑”做法。所以說蘭溪有自己的特色,特在“婺派民居”“徽派建筑”兩大體系同時存在,共生共榮。

作為結語

“婺派建筑”就這樣以自己五大特征和別具一格的儒家文化氣質而存在。

“婺派建筑”的精華——“十三間頭”建筑“基本單元”,作為體現歷史的、科學的、藝術的、文化的、社會的文明結晶,光照日月。

上千年數百年的歷史雄辯地告訴我們,作為創造“婺派建筑”的金華,是一個宜居、宜游、宜讀、宜工、宜商的城市,是一個出多方面人才的地方,是一個老百姓文化素質、道德修養較高較好的地方。因此,正確認識自己“婺派建筑”的文化屬性,弘揚自己“婺派建筑”的優秀傳統,構建具有自已“婺派建筑”風貌特色的城市,家園,具體到一個小小的空間和環境,是擺在我們面前需要冷靜思考的問題。

2008年5月14日金華

2016年6月25日修改

看婺城新聞,關注婺城新聞網微信

<sup id="ecicy"></sup>