<sup id="ecicy"></sup>

抗戰時期,中華民族陷入水深火熱之中。金華,這座偏安一隅的小城,曾幾度成為后方根據地,支持著熱血兒女與仁人義士,為自由獨立斗爭,為民族存亡呼號。胡豐,一位在金華淪陷時出生的76歲老人,講述起婺城街巷里的紅色過往。

浙江在線-婺城新聞網記者 張苑 文 陳俊 攝

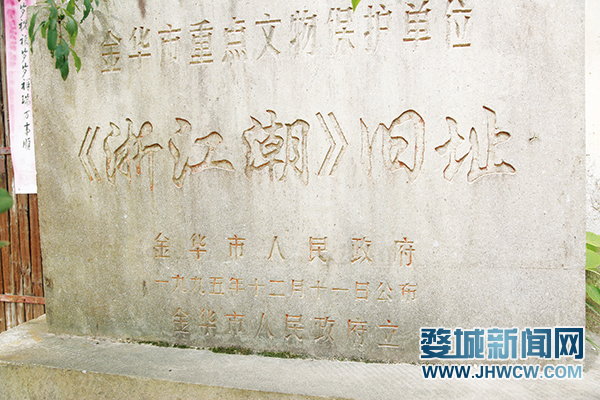

酒坊巷里“浙江潮”

胡豐自幼在酒坊巷長大。這條以酒為名的婺城古巷,如一位俠客,在戰火紛飛的年月燃起“鐵肩擔道義,妙手著文章”的豪情與力量。

根據《金華縣志》(浙江人民出版社,1992年8月)、《金華市革命文化史料匯編》(杭州大學出版社,1991年6月)等資料記載,當年《浙江潮》社址設在酒坊巷34號。胡豐家就住在對門的酒坊巷31號(現121號)。那里原是黃人望先生的私宅。幼年胡豐常與黃家小孩一起玩耍。

《浙江潮》是抗戰時期浙江省政府的一份刊物,創辦于民國27年(1938)2月24日,由黃紹竑主辦,嚴北溟主編。《浙江潮》在創刊語中立誓:“……我們要占踞文字的戰壘,向敵人開炮,我們有的是鐵與血,不達到收復失土,殘渣倭寇,誓不停止。”這批文字與精神的斗士為前方鼓舞吶喊,團結起全中國人民共同戰斗。《浙江潮》為周刊,創刊號在溫州印了5千冊,后每期印刷量雖有成倍增長,但因條件所限都在2萬冊以下,到1940年10月停刊,共出版了120多期。除了宣傳抗戰外,雜志社經常在金華、溫州、麗水等地舉行座談會、報告會、讀者會,擴大影響。如1938年10月曾以秋季旅游活動名義,在金華北山雙龍洞舉行通宵達旦的時事座談會,200多人參加。又如1939年春,周恩來以國民政府軍委會政治部副部長身份來金華視察,向1000多名受訓軍官作關于抗戰形勢和任務的報告會。雜志社積極組織青年讀者參加。

黃人望先生(1880-1948),字伯眴、百新,金華曹宅大黃村人,同盟會會員,曾留學日本早稻田大學,先后任北京大學、北京師范大學、北京女子師范大學教授,武昌高等師范學校校長,民國教育部秘書長,是著名民國社會活動家。抗戰時期,黃人望先生主動讓出酒坊巷豪華私宅給省長黃紹竑作公館。后為避日機轟炸,黃遷羅店。公館改為《浙江潮》雜志社址。

據有關史料載,當時條件十分困難,雜志社通常沒有自己的印刷廠。那時,金華只有兩家從外地搬來的印刷廠:一家是《東南日報》印刷廠,在塔下寺,后遷多湖望府墩;一家是《正報》印刷廠,設在嶺下朱。《浙江潮》前6期送溫州印刷,后38期在麗水印,從第45期開始在金華印。

抗戰期間,酒坊巷成了浙江的文化中心。除了《浙江潮》外,還有不少新聞通訊社、報刊雜志社遷來金華,如《東南日報》、《東南戰線》、《青年團結》、《浙江婦女》、《決勝》、《刀與筆》、《戰地》、《戰時生活》、《新青年》、《大風》……

在酒坊巷18號(現84號),還有一處臺灣抗日義勇隊舊址。1939年2月22日,李友邦領導臺灣抗日義勇隊和臺灣少年團在金華宣告成立。1940年,《救亡日報》載文《臺灣革命領袖李友邦談臺灣義勇隊服務抗戰情形》:“該隊服務抗戰工作分為對敵宣傳、醫療救護、參加生產三項,其中尤以臺灣少年團及巡視醫療隊成績最顯著。”隊員并不是直接參與一線戰斗,而是各展其長、各盡所能,積極從事醫療、情報、策反、宣傳、生產等工作。同時,義勇隊還出版了《臺灣周報》、《臺灣先鋒》等報刊,宣傳抗日。李友邦是臺北鷺洲鄉人,祖籍福建同安,黃浦軍校第4期學員。在他的領導下,以金華為中心,臺灣抗日義勇隊和少年團足跡踏遍浙江、福建、江西等地。

金華杏壇“讀書聲”

胡家老屋就在酒坊巷31號(現121號),一座典型的中西合璧的民國樓房。石庫門前栽有四棵冬青樹。進門就是一個偌大的天井。朝南一幢二層半的西式樓房,屋內紅漆的地板、水門汀的走廊、玻璃的門窗、寬敞的樓梯、西式的欄桿……“好像一個風流倜儻的海外歸來的學子”。老屋的外面卻是粉墻黛瓦,馬頭騎墻……“就像一位沉穩飽學的老學士”。1937年,胡豐的父親胡步蟾用編撰書得來的稿費建造了它,即如今酒坊巷中的“胡步蟾故居”。

抗戰勝利后,胡步蟾繼方豪之后任金華中學校長,在風雨飄搖的歲月里扛起“為中華崛起而讀書”的大旗,擔負起金華教育發展的重任。胡步蟾編著出版了我國最早的大學《生物學》教材(合作,1924年)、第一部教育部審定高中師范《生物學》統一課本(1934年)、第一本有關人類優生和遺傳學專著《優生學與人類遺傳學》(1936年)、第一部血型學專著《血液型》(1936年)。

金華中學即金華一中的前身,簡稱“金中”,于光緒二十八年(1902年)由麗正書院改為金華中學堂。學校辦學地址幾經變遷。學堂最初在東岳宮與八婺公所之間,于宣統元年(1909)改稱金華中學堂,后為浙江省第七中學堂,民國元年(1912)改為浙江省立第七中學校。1914年,學校校舍擴至舊府署和武勝營基地,1923年擴至鼓樓里,1927年改稱浙江省立第七中學,1933年更名為浙江省立金華中學。1936年,全校學生達1200余人,有“北有揚中,南有金中”的美譽。抗戰期間,學校曾先后搬遷至金華澧浦、長庚,武義俞源,縉云金竹、棠慈等地,于1946年遷回金華鼓樓里。學校大門后又改開在酒坊巷。

金兆梓、方豪、胡步蟾、王宗元……在代代校長的接力下,金中百年,人才輩出,著名畫家黃賓虹,一代報人邵飄萍,世界著名數學家、美國加州大學終身教授、臺灣中央研究院數學研究所所長樊畿,著名經濟學家千家駒,最早《共產黨宣言》翻譯者陳望道,著名作家馮雪峰,歷史學家吳晗,詩人艾青……無不在中國發展史上留下了鮮明的足跡。

當年,學校有一大批來自全國各地的優秀教師,金兆梓、曹謙、胡步蟾、施伯侯、馮品蘭、趙情之、趙鏡元、黃善楷、方四海、徐漢源、金玉湘、陳松平……他們學有專長,識人擅教,嘔心瀝血,著書立說。金兆梓著《國文法研究》、《實用國文修辭學》,曹謙著《文學概論》,施伯侯著《初中物理》、《初中化學》,黃善楷著《英語文法專輯》,趙鏡元著《中國地理》,金玉湘、陳松平辦畫展,出版畫冊……

金華淪陷后,為弦歌不輟,抵制日偽奴化教育,“金中”人背鋪蓋,穿草鞋,翻山越嶺,穿過敵人封鎖線,到窮鄉僻壤,山坑冷塢繼續辦學。雖生活十分清苦,缺吃少穿,住祠堂、廟宇,但“金中”人堅決拒絕日偽中學的各種引誘,無一人變節,“威武不屈,貧賤不移”。方豪在《浙江日報》上發文:“查本中學全體教職員,于金華淪陷后,雖未能悉數跳出魔窟,但皆能一秉忠誠,難苦自勵。一面為生活所迫,雖身充販夫走卒,而仍安之若素,樂道不倦。亮節高風,非惟為當地父母所共見共聞,抑亦為當政當局與夫主管機關所獎許”。金中人誓言“家鄉不重光,堅決不回城”,雖身在山區,卻胸懷天下。老師獻身教育,“為抗戰育人”,嘔心瀝血。學生刻苦讀書,“為抗戰成材”,勤奮努力。“同學們,大家起來,擔負起天下的興亡……”、“大刀向鬼子們的頭上砍去……”在山巒層疊,連綿起伏的括蒼山下,在好溪水畔,抗日歌聲響徹云霄。金中師生課余爬山涉水宣傳抗日,興辦夜校。英語教師葉鶴齡之子葉克強在途中不幸遇到日寇,因拒絕帶路而壯烈犧牲。金中學生在艱難困苦中不斷成長,莘莘學子投筆從戎,走向民族解放的戰場;壯志少年勇攀高峰,支撐起時代的脊梁……

古城處處“閃紅星”

1937年,浙江省政府遷來金華,金華成了浙江抗日政治、軍事、經濟、文化中心。因為某種歷史的巧合,滾滾煙塵與精神文明在這座小城里不斷相遇,留下了許許多多的紅色印記。

在婺城東,芝麻山頭有一條柴場巷。柴場巷14號曾是當年金華保安司令、行政督察專員阮毅成的公館。那年,阮辭職去漢口,恰逢《東南日報》遷來金華。掌管《東南日報》的胡建中與阮是好友。阮就將私宅轉給胡使用。胡建中是國民黨浙江省黨部常委,并兼任浙江省戰時文化會主任委員。這處公館就成了當時國民黨文人、黨政要員和達官貴人經常出入的地方。

很快,與柴場巷14號毗鄰的15號,由共產黨領導的戰時書報社也隨即開業。第二年,中共浙江省文委和東南文委相繼在此成立,并在這里辦起了《東南前線》雜志。而后又有國際通訊社金華分社在此設立。許多報刊雜志社遷來或在金華創辦。柴場巷15號成了中共文化指揮中心,進步文化人的聯絡點。1939年冬,馮雪峰從義烏來金華,曾在柴場巷15號文委書記邵荃麟家中暢談一夜。

1942年,金華淪陷前夕,在離金華城不遠處的雅畈鎮羅芳橋水嬋寺,曾發生一場日寇屠殺國民黨司法人員的慘案。當年,金華地方法院和上海特區法院12名司法人員轉移至羅芳橋。5月24日,日寇進村包圍了水嬋寺,砸開大門,沖入寺內。除一人受傷越墻逃出外,上海特區法院庭長吳廷琪,金華法院院長陸寶鐸、推事陶亞東、顏佩箴,書記李聰課等22人被槍殺或斫死。血肉橫飛,慘不忍睹。慘案發生數日后,尸首無人處理,當地百姓在保長牽頭下募捐,才安葬入土。抗戰勝利后,國民黨縣政府將司法人員的尸骨移至祝豐亭,并立碑紀念。

歲月如水,滌去歷史煙塵。然而,中華民族的精神,安逸小城的擔當,卻在古巷斑駁的舊影中,紅色故事里,代代傳承。旌孝街,這條因宋時有女聽信江湖醫囑,自剁一手救父的故事而得名的老街,鮮血早已流出了不同的意義。在其南端蓋起了軍分區干休所。迎著淺淺的秋意,九旬老兵曹海云翻開泛黃的影集,就著自己寫的回憶錄《戎馬生涯》,給兒孫們講述著他的抗戰經歷,這座城市、這個民族的滄桑歷史……

看婺城新聞,關注婺城新聞網微信

<sup id="ecicy"></sup>