<sup id="ecicy"></sup>

記者范卓崢、攝影翁哲寧、王劍波、卓德強

白沙三十又六堰,春水平分夜長流。近日,婺城區文聯組織市、區兩級文藝家采風團走進白沙溪,實地感受白沙溪文化魅力,以文藝的方式書寫內心的熱忱,表達對這已有1900多年歷史的世界灌溉工程遺產的敬畏與敬佩。

東漢大將軍盧文臺的一次隱退,造就了白沙溪三十六堰這一水利奇跡,而后代子子孫孫們就地取材的重建重修,才讓其歷經時間的淘洗,生命綿延至今。北京時間2020年12月8日22時07分,白沙溪三十六堰躋身世界灌溉工程遺產名錄,讓世界認識了它瑰麗的面容、秀美的身姿和涵養的智慧,也吸引了更多專家學者、文藝工作者親臨溪畔,一睹其風采,挖掘貯藏千年的文化價值。

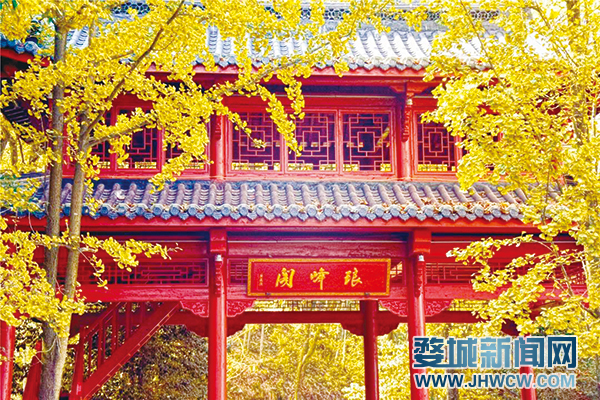

徜徉瑯峰山腳凝望白沙古堰

白沙溪旁有一座“瑯峰閣”,穿過亭廊便來到了“白沙亭”,亭中間立著一塊石碑,雖然石碑上長滿了青苔,但字跡依然清晰可辨:白沙溪古有三十六堰,瑯峰山位于最著名的第一堰之下,第二堰之上,兩堰澆灌東北、東南兩岸農田十數萬畝。

據介紹,第一堰、第二堰是根據灌溉面積大小排名的,第一堰原址在今天金蘭水庫大壩一帶,第二堰歷經歲月的沖洗,依然穩坐溪中,庇佑白沙溪兩岸的鄉民。據了解,白沙溪水勢湍急,分級落差達168米,盧文臺帶領鄉民們根據河流的流勢,開創“以水治水,民間筑堰”的水利工程,達到了旱季防干旱、澇季防洪水的作用。

文藝家們閑庭信步,踏著白沙溪中的石板磚,欣賞清澈見底的溪水。此時正逢冬季,雨水較少,婺城區民間文藝家協會主席朱明升為大家細細描繪這樣一番美景:夏季時,湍急的溪水從堰壩上淌過,美麗的像一道白練,時不時激起的浪花跳躍于堰壩底端,堰壩上流水清波平,倒映著群山生靈,宛如一幅水墨江南的畫作。

漫步停久村落瞻仰盧公功德

停久村是走讀白沙溪活動的首站。它是一個四面環山、空氣清新的小村落,因為盧文臺在此停留久駐,遂稱之為“停久”。停久村地屬沙畈鄉,在沙畈以及白沙溪沿岸一帶,所有的鄉民都尊稱盧文臺為“白沙老爺”。白沙文化研究專家杜順華稱贊其為“家喻戶曉,婦孺皆知”的傳奇人物,但并不是因為他的官位有多高,而是他成就了浙江省最早的水利工程之一的“白沙溪三十六堰”。

一行人漫步于停久村落中,只見一棵五人合抱的老樟樹在農田中矗立著,雖無枝葉,卻格外挺拔,已有近700年歷史。文藝家們依次參觀了虞氏宗祠、文化研究室,在墻繪的圖案與文字中了解盧文臺的生平事跡和傳說故事。隨后,一口鵝卵石砌成的圓井吸引了眾人的目光。此井名為“金釵井”,傳說干旱年間,盧文臺的夫人白沙娘娘為解百姓疾苦,用金釵挖掘出了這水井,拯救了當地百姓。

盧文臺死后埋葬于祖墎殿邊的山丘下,墓地旁的小學校現已改建為盧文臺文化研究室,文藝家們在里面細細觀看琢磨盧文臺生平,加深了對盧公功德的了解,心中更增添了幾分崇敬之情。

流連鐵店窯址追憶千年窯火

冬季的鐵店窯遺址落葉繽紛,松針黃枯、竹葉鋪地,將瓷器碎片掩蓋得若隱若現。這遍地的瓷片大部分是乳濁釉,是婺州窯的一種。婺州窯燒瓷歷史悠久,早于商周時期就已開始燒制,東漢時已能夠燒制完整的青瓷,到了唐朝便可創燒鮮澤亮麗的乳濁釉。

鐵店窯遺址的瓷片最遠可追溯到唐朝,最近是南宋時期,其內胎呈豬肝色,釉面呈天青月白色。散落的瓷片形狀多樣,有的是碗側邊的部分碎片,有的是碗的底部,形狀像硯臺,還有的是保存較完整的小酒壇,像個盆景的培土皿。文藝家們輕輕拾起,細細觀賞品讀,試圖以手指為媒介觸摸到唐宋燒窯時的炙熱溫度。

而后,文藝家們走進白沙溪三十六堰展陳館,細細觀摩治水文史與成就、三十六堰建設與管理、堰壩結構、堰壩功能、筑堰工具、白沙古窯等;漫步新昌橋,文藝家們觀江心島,游旱龍堰,感悟先人的治水智慧,領略婺城新農村建設取得的豐碩成果。回程路上,文藝家們紛紛表示收獲頗豐。

古往今來,縱觀世界,每一條河流都是一部生命史、奮斗史、文化史。白沙溪也不例外,作為一條“幸福長河”,汩汩流淌的白沙溪水,澆灌了萬畝良田,哺育了婺城兒女,鐫刻了故鄉的輪廓,是游子們無論身處何方都能聽見的深情召喚,是婺城子民思考創作的情感底色和內在力量,讓他們在世紀浪潮中堅強拼搏、篤定前行。

看婺城新聞,關注婺城新聞網微信

<sup id="ecicy"></sup>