<sup id="ecicy"></sup>

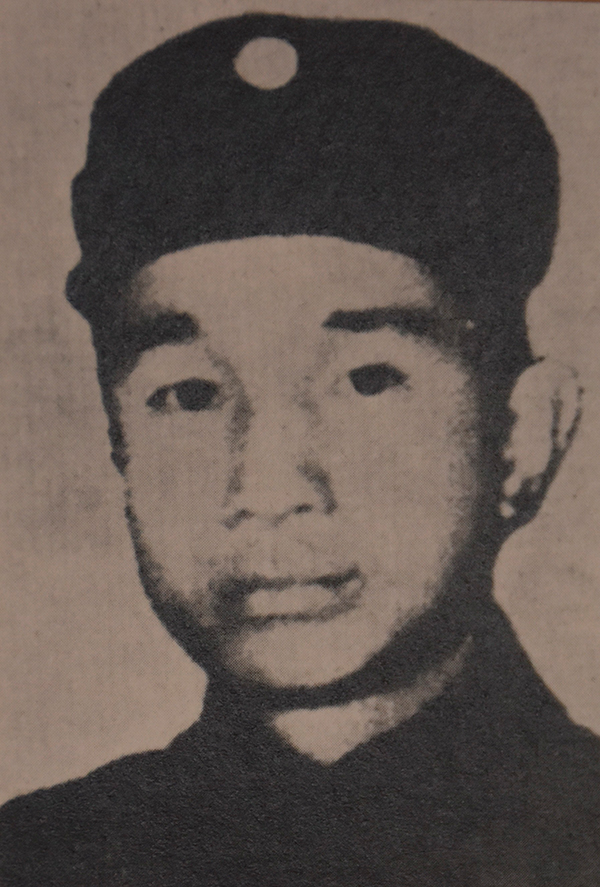

粟裕

劉英

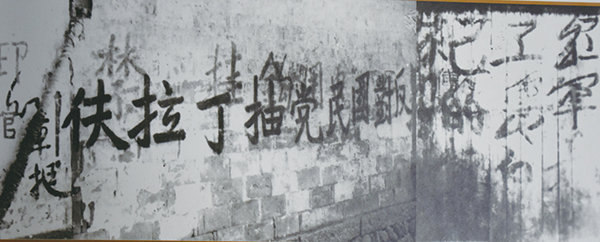

紅軍標語

紅軍指揮部舊址

銀坑紅軍活動舊址

中國工農紅軍挺進師紀念室

1987年金華縣人民政府立碑“革命老區根據地”

為了牽制國民黨軍隊,策應主力紅軍實現戰略轉移,保衛閩浙贛蘇區的紅色區域,創立蘇維埃新的根據地,1935年2月,中共閩浙贛省委根據中共中央指示,以中國工農紅軍北上抗日先遣隊在贛東北懷玉山突圍后的部隊為基礎,組建了中國工農紅軍挺進師,師長粟裕,政委劉英。

挺進師進入婺南山區

1935年3月,挺進師進入浙江江山、龍泉等地,4月28日取得了慶元縣齋郎戰斗的勝利后,打開了進入浙西南、開辟浙西南游擊根據地的通道。5月20日,由粟裕、劉英率領的北路紅軍挺進師從松陽的下窯江、東坑出發,經遂昌的近港嶺、門陣,到達婺城的銀坑及其周圍村莊,進行發動群眾、斗爭土豪劣紳等活動,并開倉濟貧,將地主家的浮財分給貧苦農民。在村里村外的土墻上張貼和書寫了“只有蘇維埃才能救中國”“紅軍是工農自己的軍隊”“參加紅軍最光榮”、“農民組織赤衛隊”“歡迎工農群眾團結起來,打土豪、分田地”“反對國民黨抽丁拉夫”等大幅標語。

此后,留下20余人在銀坑等地堅持游擊活動。5月29日,粟裕、劉英又率部300余人從塔石的交椅山到達湯溪,在厚大當場處決了國民黨鄉長,以解民憤。當晚部隊兵臨湯溪城下,攻城達三小時之久,城內國民黨兵亂成一團。然后,部隊從湯溪城南門外進入山區,到達蘭貝、梧桐村后,將地主家的稻谷分給窮苦農民。5月31日,部隊主力經潭背、東山折向西,過烏云、周村、高儒、井上再次抵達上陽。在上陽召開了村民大會,宣傳紅軍的政策,講明紅軍的性質。會后,開倉濟貧,然后部隊進入龍游、遂昌等地活動。

6月4日,挺進師一部100余人,經莘畈到楓塢村開展宣傳,在村內外墻上書寫大幅宣傳標語。當晚懲辦了當地惡霸,將糧食、衣服等財物分給農民。6月5日,部隊經蘇村過井下、塔石,會合從龍游東鄉過來的一支挺進師隊伍,在湯溪銀嶺與國民黨保安團發生了遭遇戰,保安團傷亡30余人后潰逃。在銀坑村附近,抵進師又與增派來高田、銀坑“清剿”的國民黨保安團激戰,保安團傷亡10余人,為保存實力,挺進師撤出戰斗,前往遂昌。6月12日,國民黨浙江省主席黃紹竑率領士官教育團兩個連300余人到達金華,企圖配合保安團“圍剿”挺進師。6月13日,士官教育團兵分兩路竄往宣平,一路由黃紹竑率一個連乘火車到達湯溪,經湯溪、塔石進入宣平縣溪口村駐防;另一路一個連從婺城的安地進入宣平縣北鄉吳宅村。6月14日,挺進師150余人在粟裕率領下在吳宅全殲士官教育團一個連;隨后馬不停蹄奔襲武義桃源鎮小溪口,全殲士官教育團另一個連,黃紹竑在一個加強排護送下逃回金華。1935年6月底,粟裕率領挺進師200余人從宣遂湯地區出發,到達浦江鄭家塢王市嶺,與從杭州調來的國民黨浙保第三團500余人發生遭遇戰,激戰半小時,撤回義烏大陳。這是挺進師唯一一次跨過浙贛鐵路,插向敵人心臟的戰略行動。

1935年7月底、8月初,挺進師軍政委員會決定以縱隊為單位開展大規模的繳槍和擴軍競賽,史稱“八一大示威”。挺進師各縱隊分別在龍泉、仙居、遂昌、松陽、龍游、宣平和金屬地區的武義、金華、湯溪等地頻繁襲擊國民黨城鎮,繳獲機槍兩挺,長短槍100支,現款數萬元,同時切斷了湯溪、宣平、龍游、武義等縣的電話線路。并擴軍數百人,其中湯溪山區參加挺進師的就達50余人。“八一大示威”給敵人以沉重打擊,但也過早暴露了挺進師的力量。

1935年9月,挺進師主力南移閩浙邊區,在閩東根據地壽寧縣境內與閩東特委會合。10月5日,由劉英、粟裕、葉飛(閩東特委負責人)等13人組成閩浙邊臨時省委,并成立了閩浙邊臨時省軍區,粟裕任司令員,劉英任政委。1936年2月,中共閩浙邊臨時省委決定:為粉碎國民黨軍“圍剿”,確保我浙南基本地區根據地的建設,由栗裕、謝文清、張友焜率浙西南獨立師200多人到浙西南恢復工作。3月中旬,部隊又殺回馬槍,迅速殺回浙贛鐵路沿線,在杭州-金華-湯溪-龍游鐵路兩側打擊敵人。在此期間,部隊又一次夜襲湯溪城,然后經塔石、銀坑、門陣、處塢嶺到龍泉隱蔽宿營。經短暫休整,部隊又向東行動,經永康、縉云等地,于5月回浙南基本區。

創建宣(平)遂(昌)湯(溪)游擊根據地

以門陣、紫坑、銀坑為中心的遂昌、宣平、湯溪邊區,坐南向北,背靠大嶺,面對金華湯溪平原,群峰守望,竹木蔥茂,地處三縣交界處控制著宣平至金華、麗水經遂昌到龍游、金華至衢州的鐵路和三條公路交通線,位置十分重要。1935年5月下旬,挺進師在湯溪縣山區發動群眾、開倉濟貧,并在遂昌門陣、湯溪銀坑(現屬婺城區沙畈鄉銀坑村)發展黨組織,建立了中共遂湯區委,書記朱金寶。同年冬,國民黨對挺進師進行“圍剿”,由于遂湯邊區未公開紅軍活動而沒有受到破壞,這為后來在這一帶地區建立根據地提供了有利條件。1937年初,粟裕、謝文清先后帶武裝工作團60余人來到宣遂湯邊區開展游擊活動,在湯溪的芝肚坑、周塢,遂昌的門陣、處塢嶺,宣平的紫坑、和尚殿等地建立秘密聯絡站,在這一帶搭棚扎營。白天在山上練兵或幫助群眾種玉米,晚上下山做群眾工作,發展黨組織。1937年夏,在粟裕的親自主持下,在宣平的紫坑建立了中共宣遂湯工委,由粟裕的警衛員賴德標任工委書記,朱金寶、羅中義任委員,直屬中共閩浙邊臨時省委領導。下設12個黨支部,有黨員120余人,在湯溪的芝肚坑、銀坑、周塢、白峰頭建有4個支部,共36名黨員。

中共宣遂湯工委建立后,粟裕等領導人根據當時敵強我弱的斗爭形勢,決定采取公開的武裝斗爭和隱蔽的群眾工作緊密相結合的策略,在邊區建立了“白皮紅心”式的兩面政權,即爭取原來的保甲長或把秘密黨員派進去擔任國民黨保甲長;并以抗日為前提,縮小打擊面,擴大團結對象,改打土豪、分田地為征收“抗日捐”,建立了由共產黨直接領導的“白皮紅心”兩面政權形式的宣遂湯游擊根據地,保、甲長看似是國民黨委派的,但其實是為紅軍做事。游擊根據地群眾在共產黨的領導下,和挺進師同甘苦、共患難,同呼吸、共命運。為了減輕根據地群眾的負擔,部隊動員土豪交抗日捐。根據地還十分注重發展山區經濟,重視群眾經濟利益。支持山貨出口,歡迎平原城鎮客商進山做買賣,山區經濟得到發展,改善了群眾生活,因而得到群眾的擁護,也爭取了一批工商業者的支持。銀坑也被群眾稱為“小上海”,商業繁榮,平原客商帶來大批布匹、醫藥等貨物,用來交換山區的特產,婺城實際上成了挺進師的“軍需補給基地”。為了保護群眾生產,挺進師還派部隊經常轉到外線開展游擊活動,因此國民黨軍不敢貿然進入根據地,即使進來也常遭到紅軍的伏擊。這期間國民黨軍曾經三次在大立園、芝肚坑、門陣襲擊挺進師,但都因為有群眾送情報,部隊及時轉移而撲空。在艱苦斗爭的歲月里,根據地群眾為挺進師送信、護理傷員、掩護子弟兵等做了大量的工作,為根據地的開辟和建立作出重要的貢獻。

門陣談判 共同抗日

1937年七七事變后,日本侵略軍發動全面侵華戰爭,中華民族全面抗戰開始。處于國民黨殘酷“圍剿”中的中共閩浙邊臨時省委再次敦促國民黨閩浙皖贛四省邊區主任劉建緒應無條件停止內戰,一致抗日。9月16日、17日,劉建緒派代表到溫州與紅軍談判,達成共同抗日的7項協議。9月19日,粟裕派謝文清為代表與國民黨遂昌縣政府代表兵役科長朱鎮山在門陣舉行談判,指出合作并不是誰投降誰,改編不是收編,雙方是平等合作,要保持我軍的獨立性。紅軍提出要經王村口、去平陽山門,沿途不得留難,要對方補充彈藥、給養。

鑒于這次談判可能成功,粟裕將部隊集中在門陣、銀坑一帶,進行政治形勢教育,開展練兵活動。宣遂湯工委同時積極組織發動群眾為部隊籌辦給養,縫制新衣。數天后,國民黨答應上述條件,談判達成協議。部隊準備開赴浙南。在銀坑村集中的紅軍戰士有50多人,排列在陳氏祠堂園基上,臨行前粟裕講了話。根據地群眾參加紅軍的有銀坑的陳德營、郭勇進、龔日茍等12人跟隨粟裕北上抗日。

紅軍部隊離開宣、遂、湯游擊根據地前匯集到門陣,并在白沙廟前舉行了軍民聯歡會,粟裕還專門叫了木偶戲班演了3天木偶戲。1937年10月18日,堅持斗爭在遂宣湯根據地的挺進師,80多名英雄健兒離開門陣,告別了根據地的父老鄉親,經王村口朝官塘方向進發,到達溫州平陽山門集中。1938年4月18日,粟裕帶領的挺進師主力,到潛口編為新四軍二支隊的一部分;劉英等一批干部則堅持在浙南繼續領導浙南黨組織開展工作。

紅軍挺進師在浙江的三年游擊戰爭,牽制和消耗了國民黨軍的大量兵力,婺城南山地區成為挺進師游擊活動的重要地區之一,紅軍挺進師足跡遍及婺城的湯溪、塔石、瑯琊、雅畈、沙畈、莘畈等鄉鎮,在婺城革命斗爭史上留下了光輝的一頁。

(中共金華市婺城區委黨史研究室供稿 蔣濤執筆)

看婺城新聞,關注婺城新聞網微信

<sup id="ecicy"></sup>