<sup id="ecicy"></sup>

(左)邵飄萍(中)女兒邵乃偲(右)夫人湯修慧,攝于上海

1919年,邵飄萍在北京

金華市浮橋街89號邵飄萍舊居陳列館

記者張苑

書香婺城

每一座城市都有獨屬于它的文化讀本。這片土地上,是誰燃起了第一縷炊煙,誰砌了第一塊墻磚,又是哪年哪月有了這如許多的禮俗風化,又因了何許契機有了鴻儒論道的曠世奇遇?婺城融媒攜眾地方文化學者,以一個人、一本書,解鎖婺城文化的一個面,帶領讀者循著書香讀婺城。

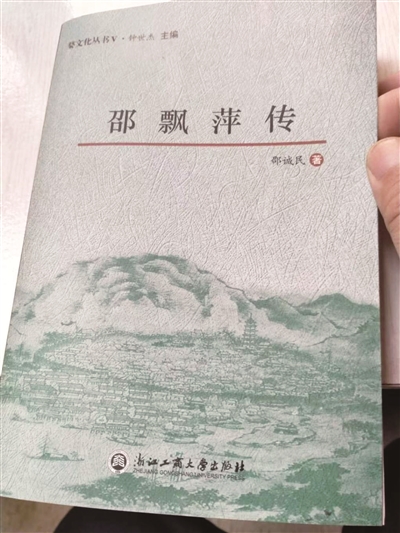

百年前,有這樣一位金華青年——他以筆為刀,鋒利直指舊勢力的心臟,喚醒沉睡的民眾,喚醒時代的覺醒。他以墨為鏡,清晰映照時代的風云變幻,見證歷史的沉浮,見證民族的抗爭。他以血為誓,堅定捍衛(wèi)新聞的自由,獻身于理想的追求,獻身于真理的探尋。他筆下有聲,字字鏗鏘,揭露社會的黑暗,為真理發(fā)聲,為正義吶喊。他心中有光,照亮前行的道路,為正義指引方向,為信念照亮未來。他身后有影,留下不滅的傳奇,為歷史銘記,為后世傳頌。他就是一代報人邵飄萍。百年以后,他的后人追尋他的足跡,從卷卷青史到親友口述,點點滴滴拼湊出一個有血有肉、更加鮮活的邵飄萍,寫成了長篇文學傳記《邵飄萍傳》。本期“書香婺城”邀請邵飄萍曾侄孫邵誠民,帶領讀者瞻仰邵飄萍“鐵肩擔道義,妙手著文章”的傳奇人生。

邵飄萍原名新成,又名鏡清,后改名振青,字飄萍,浙江東陽人。他是一個寒儒家族的后裔,出生于金華市區(qū)(原金華縣)東市街鼓樓里譙樓巷芝英考寓,祖籍東陽市(南市街道大聯(lián)紫溪村人),家族中有參與太平天國運動的祖父邵煜光,其父邵桂林是一位清末秀才,因生活所迫及當地土豪的嫉恨,于1884年臘月底攜家遷往金華。

在父親的嚴格教導下,邵飄萍自幼飽讀詩書,14歲時便考中秀才。1902年7月,他考入浙江高等學堂(浙大前身),學制六年(即預科三年,正科三年),文科畢業(yè)。在這里,他廣泛閱讀,模仿梁啟超的新文體,為《申報》撰寫通訊文稿,不久便被聘為特約通訊員。1908年秋畢業(yè)后,他回到金華,先后在金華中學堂(現(xiàn)金華一中)和長山書院任教,傳授國文與歷史。

晚清之后,中國的政治、經濟、文化結構經歷了翻天覆地的變化。浙江,孕育了一批思想前衛(wèi)的知識分子,如汪康年、宋恕、湯壽潛、章炳鱗等。他們通過創(chuàng)辦學會、報刊等方式,積極宣傳維新思想,為時代的變革注入了新的活力。

邵飄萍在杭州求學時便對新聞事業(yè)抱有極大熱忱。1911年,辛亥革命的浪潮席卷中華,在孫中山的領導下,一個新的時代破繭而出。隨著《臨時約法》的頒布,言論自由的春風吹遍了神州大地,報刊業(yè)如雨后春筍般蓬勃發(fā)展。此時,邵飄萍已積累了豐富的新聞通訊經驗,金華的狹小舞臺已無法承載他辦報的雄心壯志。于是,他毅然辭去教職,重返杭州,與杭辛齋一拍即合,共同創(chuàng)辦《漢民日報》。杭辛齋負責經營,邵飄萍則擔任主筆,開啟了他作為職業(yè)報人的輝煌生涯。此后,邵飄萍以“振青”為筆名,發(fā)表了一系列犀利的評論,抨擊時弊,崇尚愛國,展現(xiàn)了他堅定的政治立場和進步思想。然而,這樣的直言不諱也給他帶來了牢獄之災,短短三年內,他三次被捕入獄。1914年,即民國三年,《漢民日報》因“詆毀中央”“包庇亂黨”的罪名被查封。

同年,邵飄萍再次被捕,幸得妻子湯修慧機智營救,才得以出獄。在故鄉(xiāng)休整一段時間后,他再次踏上杭州的土地。面對所謂的“民國”,邵飄萍心中充滿了懷疑和憂慮。為了躲避袁世凱的繼續(xù)迫害,他選擇東渡日本,入讀法政學校,繼續(xù)深造。

在日本,邵飄萍并未放棄“新聞救國”的理想。1915年,民國四年,他與同窗潘公弼共同創(chuàng)辦了東京通訊社,將東京的見聞,尤其是“二十一條”的真相,傳遞回國內,引起了強烈的反響,加速了袁世凱政權的倒臺。

年底,邵飄萍回到上海,為《申報》《時報》《時事新報》等報紙撰稿,用筆名“阿平”發(fā)表反袁評論,引發(fā)了輿論界的熱烈討論。1916年,民國五年,邵飄萍受《申報》聘任,成為駐京特派記者,與黃遠生共同負責“北京特別通訊”。面對北京報業(yè)的蕭條和輿論的冷漠,他決心改變這一現(xiàn)狀。同年8月,邵飄萍在北京南城珠巢街寓所創(chuàng)辦了第一個由中國人開辦的“新聞編譯社”,每晚七點向各大報館油印發(fā)稿,主要內容為采編國內外時事新聞,尤其注重獨家新聞,揭示了北洋政府的政局真相和各派勢力的勾心斗角,逐漸引起了廣泛關注。

民國六年(1917年),邵飄萍針對黎元洪和段祺瑞的“府院之爭”,開展老辣獨到的采訪,揭發(fā)了北洋軍閥政府的斑斑劣跡,引起強烈的社會反響。由此,邵飄萍創(chuàng)辦的“新聞編譯社”,打破了帝國主義在中國的通訊壟斷,在一定程度上形成了自己的話語抗衡力量。

民國七年(1918年)10月5日,《京報》問世。這是邵飄萍獨立創(chuàng)辦的報紙,標志他的報人生涯邁向了新臺階。邵飄萍創(chuàng)辦的初衷是“公平真確”“鐵肩棘手”,他指出:這張報紙,是“供改良我國新聞事業(yè)之試驗,為社會發(fā)表意見之機關”。他主張報人應該發(fā)揮自己的天職,伸張正義,鏟除社會不公,矛頭直指黑暗的北洋軍閥。《京報》創(chuàng)刊不久,就因為其新聞多、內容豐富、真實客觀等特點,一度熱銷。

民國八年(1919年),《京報》被北洋政府查封,邵飄萍再次遭到通緝,流落日本。民國九年(1920年),段祺瑞政府垮臺,邵飄萍從日本回國,重新辦理《京報》。

邵飄萍深感中國教育之弊端在于“官辦而非民辦”,他極力主張教育的獨立性,認為教育是“治本之策”。同年,針對蔡元培的改革,他撰寫了《最高學府不易成畸形》一文,對北京大學近年的改進給予了肯定,同時指出了理科辦學的不足,呼吁校方挽救其畸形之傾向。邵飄萍雖自謙為教育門外漢,但其對教育的深刻見解,無疑為北大乃至中國學術界的發(fā)展提供了寶貴的參考。

這一年,邵飄萍更是投身于中國的新聞教育事業(yè)。他與北京大學校長蔡元培、校長室秘書徐寶璜商議,在北京大學開設新聞學研究會,并親自擔任教授。邵飄萍注重新聞理論與實踐的結合,他編寫的《新聞學總論》《實際應用新聞學》兩部專著,成為我國最早的新聞學專著之一,為中國新聞教育的發(fā)展奠定了堅實的基礎。

值得關注的是,民國七年(1918年),毛澤東在北大圖書館任管理員,期間與邵飄萍來往密切。青年時期的毛澤東熱愛報業(yè),曾經參加過新聞研究會,邵飄萍的講課使毛澤東深受感動。邵飄萍十分注重理論的實踐意義,這對毛澤東后來領導的一系列革命活動給予了很大啟發(fā)。新聞研究會對培養(yǎng)毛澤東、譚平山、高君宇、羅章龍等先進革命分子起到了功不可沒的作用。1949年4月21日,毛澤東親自批文:確認邵飄萍同志為革命烈士。

談及撰寫《邵飄萍傳》的初衷,邵誠民回憶說:“在我9歲的時候,有一天父親對我說,一代報人邵飄萍就是我的四曾祖父,并希望我將來能為邵飄萍寫一本書。聽了父親的話,當時我為之震撼,也為之自豪。自那以后,也萌發(fā)了一定要為我的四曾祖父邵飄萍寫一本文學傳記的心愿。叔叔邵壽生知道我的打算后就鼓勵我,并把他從邵家年長的老人申阿鸞、邵偉處了解來的有關邵飄萍的珍貴資料交給我。在我收集有關邵飄萍資料的過程中,我還得到了邵惠慶、邵永星、吳兆德、邵宏春、邵潤宏、邵根宏等邵家老人的熱情鼓勵和幫助。他們把有關邵飄萍的少年時代、青年時代的情況告訴我,為我寫作本書提供了彌足珍貴的資料。進入20世紀80年代后,對邵飄萍的研究逐漸多了起來,全國各地相繼出版了有關邵飄萍的書。在欣喜之余,我也發(fā)現(xiàn)了一些頗為遺憾的問題,有的把邵飄萍的出生地搞錯了,也有的把邵飄萍所生的二子三女,寫成了三子二女,更有的把邵飄萍所接觸過的人物弄錯位了,失去了歷史的本真面貌。為此,作為邵家的后人,我深感責任在肩,有必要以負責任的態(tài)度,把一個真實的、有血有肉的、敢愛敢恨的邵飄萍展現(xiàn)在人們面前。”伴隨邵飄萍有關資料的搜集整理,一個鮮活的形象躍然眼前。邵飄萍那種探索真理、不事權貴、不畏艱難的精神激勵著邵誠民完成此書的寫作。

邵飄萍一直受到人民的尊敬和懷念。故鄉(xiāng)金華的人民為紀念他還在婺州公園塑立了半身銅像,并于2007年5月、2016年5月先后修繕了位于市區(qū)旌孝街362號邵飄萍故居和市浮橋街89號邵飄萍舊居陳列館,現(xiàn)舊居陳列館己向市內外人民開放。

【學者簡介】邵誠民,男、中共黨員,1979年開始在省內外報刊發(fā)表文學作品,作品散見于《東海》《西湖》《浙江日報》《北京法制報》《廣西南國詩報》等報刊。著有詩集《人生不是夢》《送你一束玫瑰》,文學作品集《七彩人生》《有情歲月》、長篇文學傳記《邵飄萍傳》等。中國報告文學學會會員、中國科普作家協(xié)會會員、浙江省作家協(xié)會會員、金華市作家協(xié)會辦公室主任、金華市科普作家協(xié)會顧問等。邵飄萍曾侄孫,邵氏第34世、景溪公文常元房第11代孫。

【推薦書目】《邵飄萍傳》,浙江工商大學出版社,邵誠民著

看婺城新聞,關注婺城新聞網微信

<sup id="ecicy"></sup>