<sup id="ecicy"></sup>

婺城國學講堂之一

“康寧”是做人的五大福分之一。人類最高的幸福是心靈的寧靜和靈魂的安詳。

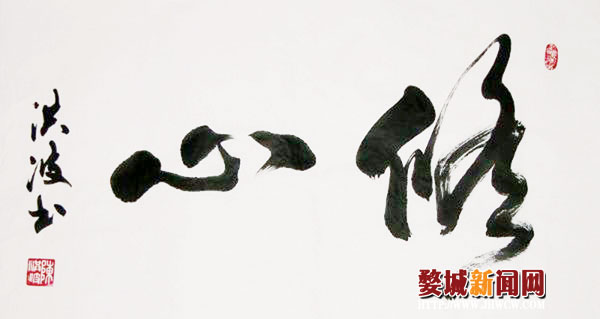

中華傳統文化一直強調做人要“修心養性”。“修心”就是修掉頑劣心、惡心、壞習性;“養性”就是回歸先天本有之良心和本性,讓美好的心靈當家,讓丑惡的心魂退位,也就是轉惡為善,轉迷為悟,轉凡為圣。只有心性合一,人心和善,才能實現身與心和、人與人和、人與自然和諧。只有心性合一,人心和善,才能實現家庭和睦、人際和順、社會和諧、世界和平、人天和美。

儒家經典《大學》中說:“古之欲明明德于天下者,先治其國;欲治其國者,先齊其家;欲齊其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先誠其意;欲誠其意者,先致其知,致知在格物。”“物格而后知至,知至而后意誠,意誠而后心正,心正而后身修,身修而后齊家,齊家而后國治,國治而后天下平。”“修身、齊家、治國、平天下”是儒家推崇的理想,而要實現這一理想的前提先要“格物、致知、誠意、正心”。“格物”指窮究事物的道理。還有一種解釋是革除物欲。“致知”即獲得知識,明白道理。“誠意”指真心誠意,使自己的心念誠懇純凈。“正心”即端正心思,心無邪念。“格物、致知、誠意、正心”說白了就是要“修心養性”。修身立德要從根本上修。什么是根本?心是根本,起心動念是根本。心正行就正。修身重在提升自己的靈性和修養,其主要內容就是修心與修行,“修”是修正的意思。把壞的修好了,把錯的修對了,這叫“修”。“修行”的意思簡單說就是修正自己錯誤的想法、看法、說法、做法。

“最難降伏是此心”。據《金剛經》記載,兩千年前佛弟子長老須菩提就曾向佛祖求教:“云應何住,云何降伏其心?”,說明“安心”是人類一直苦苦破解的難題。一切宗教修行的共同本質是要安頓好自己的心。一個人把心安頓好了,靜得下、安得住、定得牢了,才能神閑氣定,才能不為外物所左右,才能抵得住種種誘惑。

古人說:“不迷心自明,不染心自凈”。人心不迷失原本是清靜、明亮、通達的。人心不被各種欲望、習氣染著,原本是純凈純善的。問題是現代許多人的人心已迷失在利益、欲望、金錢和享受中,內有“貪嗔癡慢疑”等習氣熏染,外有“財色名食睡”等欲望困擾,此心不得安寧,這是人生煩惱、痛苦的重要根源。

<sup id="ecicy"></sup>