<sup id="ecicy"></sup>

記者江婉秋、通訊員傅文富、方雅玲

前不久,浙江省第一批省級傳統村落名單公布,婺城區塔石鄉岱上村榜上有名。據了解,岱上村位于婺城西南的深山區,坐落在仙霞嶺山脈連綿群山里,位于麗水、衢州、金華三個地區的交界處,背靠海拔1200多米的石頭王山,這里山環水抱,蔥蘢毓秀。岱為五岳之尊泰山,岱上這一地名取義于位居形如岱岳的高山之上。村莊依山而建,四面群山環繞,整個地貌狀若蓮花。

世外桃源古村落

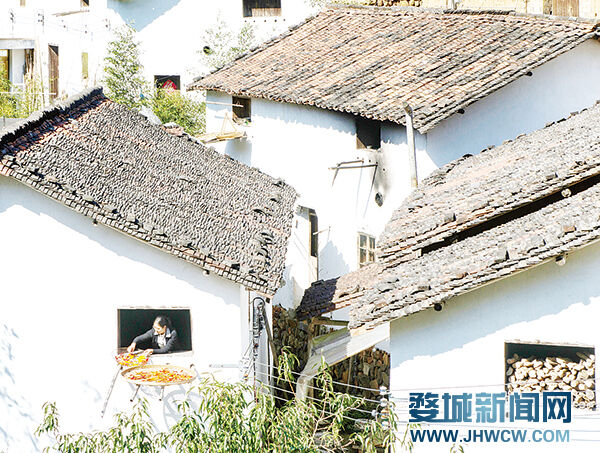

據了解,岱上村建村有近五百年,粉墻黛瓦的舊村落風貌在這里保存的十分完好,村內曲徑通幽,仍可見雕欄玉砌的明清建筑,工藝精湛,令人嘆為觀止。整個村莊青山環抱,像一座詩意的世外桃源,更像一幅寫意的水墨丹青。

岱上村四面群山連綿起伏層巒疊嶂,狀如蓮瓣環抱整個村莊。古村一分為二,由岱上和關山頭兩個自然村組成,中間相距一公里的分割路線,狀若太極的兩儀,太極圓心是一座佛寺,也是蓮花的蓮心。岱上與關山頭這兩個自然村有著各自獨立的地理單元,前者坐落屋背山半山腰,坐東朝西偏南;后者位于峰尖山半山腰,坐西朝東偏北。面對面直線距離約400米。岱上基址平均海拔高度600米左右,關山頭基址平均海拔高度580米左右。

從地圖上看,這兩個村莊都系小長條形狀,沿等高線布置,結構較為緊密。因為坐落于山腰,坡度大,房屋依山而建,沒有平坦、直線的規則性道路,因此沒有成規模的大宅院民居和較大規模的廣場。縱向道路大多由石階形成,而且也沒有池塘、溪流之類大面積的水體,各自只有一條小山澗,為厚大溪發源的小支流。

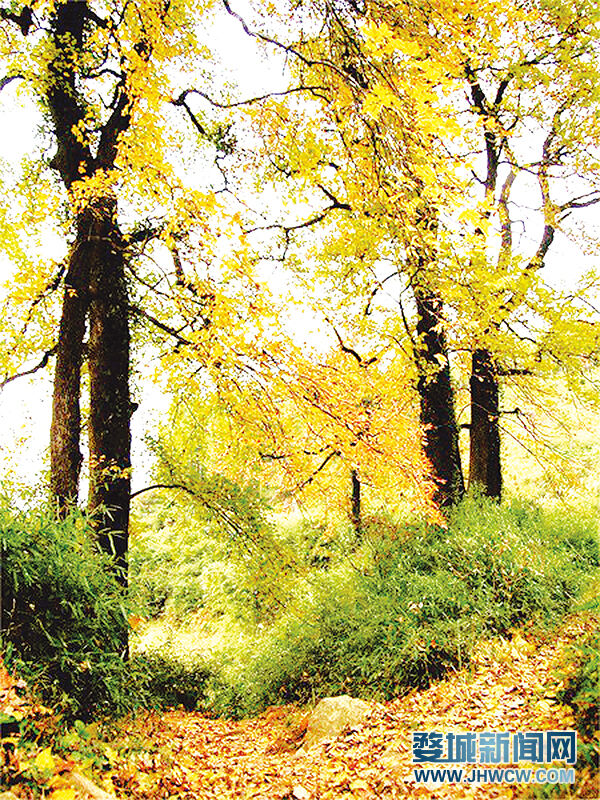

在岱上的進村口處,可以看見有階梯式的瀑布,另外還有四個古木參天的古樹群,像是在迎接遠道而來的客人,村中共有古樹七十多棵,以紅豆杉、楓樹為主,平均年齡在兩百年以上,其他還有名貴苦楮、香榧、報春樹等都具有幾百年的歷史。據村里老人說,每棵樹都有著自己的故事:矗立在山腰的紅豆杉與村口的一雄一雌,遙遙相望,如經世情人般世代守望;神奇的報春樹每到春天來臨,便準時綻放出白色的花朵,唯有一個枝頭會待到村里最后一場雪,它若盛開便意味著當年就不再下雪了,年年如此,有如神明。走在村里,沉浸在這些如詩如畫的意境之中,如同穿越了時間隧道,回到了慢生活的歷史歲月里,又好似宛如畫中。

勤勞質樸代代傳

據《岱上傅氏族譜序》載,清順治之世,應生公隨叔父時坤公從閩汀州府上杭白沙里鵝飛嶺遷居到浙江金華府湯溪鎮擇里而居。“關山難越,何為駐足之區?”他們認為,“惟于岱山可為定著。”清道光三十年(1850)重修族譜有載:“本朝順治時坤公攜侄應生、應興,堂侄應福公由閩來浙,徒居婺州湯邑南鄉岱山、關山頭,見其風俗淳美,安居樂業,丕振家聲,族盛丁繁,可為遷地之良。”岱山與關山頭并處連煙,面對面分坐屋背山和峰尖山。

走進岱上村,入目可見除了寺院和村辦公大樓外,沒有一處是現代建筑,所有建筑集中連片分布,沒有絲毫破壞。村里干部介紹道,岱上村所有的傳統建筑都是木質結構,沒有陰冷的石頭材料,讓人感覺溫暖親切,傳達出一種入世的生活氣息。尤其是傅氏老宅的清代建筑,建造工藝精雕細琢,雕梁畫棟和精細花窗都淋漓盡致地體現了當時家族的興旺,有些則體現出人與自然的和諧景象。

岱上村的村民世代過著農耕生活,承傳著祖祖輩輩勤勞樸實的傳統美德,還有著善良誠實的勞動本色,生活忙碌而快樂著。隨著社會進步,時代變遷,農業生產機械化、農民生活電氣化早已變成現實。然而在岱上村,因為土地地塊小,大型農機派不上用場,至今,村民種植還是主要依靠人力。

過去,岱上村的村民基本過著自給自足的生活,靠山吃山,以賣毛竹和木材為主要經濟來源。后來,在塔石鄉黨委政府的正確引導下,岱上村開辟了遠近聞名的高山蔬菜基地,西紅柿、白皮黃瓜、辣椒、茄子、四季豆、高山菌菇、紅薯、番薯粉、紅薯干、筍干……各種蔬菜應有盡有。岱上村獨特的地理生態環境為高山蔬菜的口感和品質提供了最有力的保障,使之在市場上廣受歡迎,也大大改善了村民的經濟來源。

為了確保土質和產品質量,村民采用水旱輪種種植方式。春天,牛拉犁耕地,手把青秧插滿天;夏天,各種高山蔬菜陸續成熟,挑著籮筐的村民笑逐顏開;秋天,黃燦燦的稻穗掛滿枝頭,鄉民彎腰把稻割,大風車分揀稻谷;冬天,白雪皚皚,黛瓦白墻的老房子齊刷刷一片雪白,裊裊炊煙繚繞……每一幅都有如攝影家鏡頭下的作品,飽含著農耕文化的氣息。

傳說故事育后人

冬天的陽光照射著這片土地,家家戶戶的老人們都走出房門曬起了太陽,空閑之余還能聽見他們向孩童講述村里的傳說故事,用故事中蘊含的道理教化育人。

其中一個傳說就發生在村民傅文高老宅門前的拐角處。故事發生在一個秋天,母雞們都已經準備過冬了,可是有一天,傅氏家的一名小男孩居然發現一只老母雞帶著一群小雞正在曬太陽。小男孩雖然有些怕老母雞的兇狠,但還是想抓一只小雞來玩。他靈機一動,撿起路邊的一塊小石頭,唰得一下,還沒等老母雞反應過來,一只小雞被砸得撲通倒地,變成了一個五十兩的銀元寶。母雞毫不客氣就沖上來把小男孩惡狠狠地啄了一口,隨后便帶著小雞們跑了。小男孩的小腿上破一個洞,鮮血淋漓,但看著這個大大的銀元寶還是滿心喜悅,撿起元寶就樂呵呵地回家了。可是回去后傷口化膿,越來越嚴重,家人帶著小男孩外出治療,直到把撿來的元寶花完,傷口才愈合。“這個故事教育人們:不能有貪心,該是你的就是你的,不是你的就不是你的。”老人用親切的聲音告誡道。

另外還有個歷史故事,相傳在清代末期,山坑村有一個大地主,在岱上方氏宗譜中有記載,這大地主是現在岱上方氏祖先的大哥,名叫方金財,特別富有,是當時湯溪縣內的大富豪:家有宅子共十八個天井,有九十九床曬稻的竹席。后太平天國起義,有假冒太平軍的“長毛軍”來偏遠山區燒傷擄掠,把方金財趕到了岱上,把岱上的房子也燒成一片廢墟,后方金財一家便舍棄家產,逃往山上的公牛石洞,經過幾天幾夜,方家在洞口用葛藤和石頭筑起了石墻,待長毛軍趕到山腳下時,方金財及其家人就將石墻的藤蔓剪斷,暴雨般的石頭雨毫不眨眼地將長毛軍打得落花流水。

至此之后,岱上村村民重建了家園,村中建筑就從那時一直保留至今。

看婺城新聞,關注婺城新聞網微信

<sup id="ecicy"></sup>