<sup id="ecicy"></sup>

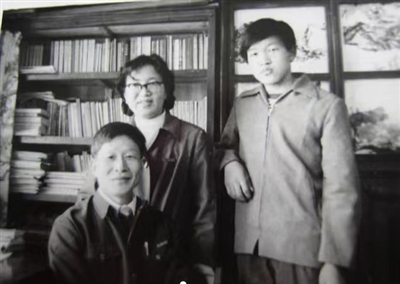

外出參加教材編寫及學習時留念

汪勝

陳蘭村,1961年西北大學中文系畢業(yè),1992年被評為浙江師范大學教授。愛好傳記文學和古代文學,曾兼任中外傳記文學研究會副會長。從1982年開始,他就一直在傳記文學領域默默耕耘,致力于傳記文學的教學、研究、創(chuàng)作和教育普及,為我國傳記文學學科建設和傳記教育做出了積極貢獻。出版《中國古典傳記論稿》《中國古代名人自傳選》《中國傳記文學發(fā)展史》《20世紀中國傳記文學論》等著述。

本報記者汪勝創(chuàng)作了《陳蘭村評傳》,以饗讀者。

參加教材協(xié)作會議

改革開放初期,國家百廢待興,反映在教育領域,書荒很嚴重,不管是教材還是學生讀物,都很匱乏。當時,為解決本科古代文學教材,陳蘭村的同事水渭松介紹他認識了杭州大學的陸堅老師,陸堅老師后來擔任杭州大學教務處長。陳蘭村從陸堅老師那里了解到,當時浙江、江蘇等省有文科的高校,都成立古代文學教材協(xié)作組。后來增加安徽、江西、四川南充師院等,加上浙江師院,叫十三院校協(xié)作組。

1976年5月,十三院校協(xié)作組在徐州師院開會商討。陳蘭村和周舸岷參加了會議,會議對編寫古代文學教材進行了分工,陳蘭村也分配到編寫任務。開會期間,大家一同參觀了淮海戰(zhàn)役紀念館,會后去曲阜參觀孔廟。同時決定下半年10月在浙江師院開會,討論《古代作品選》初稿。

陳蘭村回憶,在這次會議上,他認識了南京大學金啟華教授,杭州大學吳熊和教授,徐州師院吳如煜教授,還有蘇州大學、南京師大等學校的名教授。其中吳如煜老師后來對他編寫傳記文學史幫助很大。特別是1995年在南京師大參加中國歷史文獻討論會,陳蘭村和他同坐汽車從南京去揚州參觀,一路上他教陳蘭村要重視本校學報的平臺,爭取發(fā)論文。編寫傳記文學史,先寫各時期傳記文學名著和作家的論文作為骨架,然后再補充。骨架很重要,要有自己的新觀點,其他次要作家或背景的論述,好比血肉,也是必需的。他的比喻至今都讓陳蘭村記憶猶新,陳蘭村后來的實踐正是按照他的指導做的。

1976年至1978年,教育領域通過真理標準的大討論,逐步恢復教育事業(yè)的正常秩序。特別是1977年恢復高考,極大地鼓舞了教育工作者的信心和積極性。1978年3月和4月分別召開的全國科學大會和全國教育工作會議,對教育事業(yè)和教育科學研究都極為重要。

此后,在時代的大背景下,陳蘭村和浙師院的同事們一起,乘風破浪,認真從事教學和研究,在各自的領域默默耕耘,取得了一系列豐碩的成果。

古代文學課側重講《史記》

1977年恢復高考后,浙師院第一屆本科生開始錄取,陳蘭村受學校委派和張永綿、丁東瀾、左修芳等老師去杭州屏風山療養(yǎng)院做錄取工作。中文77年級招收四個班級,近200位同學,這屆學生素質很高,都是從眾多考生中選拔出來的。他們后來畢業(yè)也成為許多單位的領導干部和專業(yè)骨干。梅新林、杜衛(wèi)、黃華童等同學后來都成為浙師大或其他高校的領導。俞樟華、周曉波、陳興偉等都成為知名教授。他們也都是陳蘭村后來的同事。

1978年,陳蘭村為這屆學生上過先秦兩漢文學課。側重就《史記》內容讓學生討論。后來,梅新林、俞樟華、黃華童都與陳蘭村同一教研室工作,有過多次合作。1979年級、1980年級進校后,陳蘭村為學生上古代文學課。

陳蘭村一直從事古代文學教學,在多年的教學實踐中,他尤對《史記》情有獨鐘,因此,給每一屆學生上課,他都會把《史記》作為重點內容引導學生討論。即使后來轉向傳記文學,編寫《中國傳記文學發(fā)展史》,陳蘭村也將《史記》作為重中之重。

陳蘭村一生品讀《史記》,他一直笑稱自己“與司馬遷為相伴一生的朋友”。給每一屆學生上課,他都會圍繞“《史記》是一本什么樣的書”“為什么大學生讀《史記》可以受益一輩子”“我們如何讀《史記》”這三個問題,向學生分享個人的心路歷程,引導學子在“觀”中“思”,希望他們以《史記》為鏡,做一輩子的學“史”人。

“《史記》是一部史學兼文學的經典名著。”在史學貢獻方面,陳蘭村指出,《史記》創(chuàng)立紀傳體,將先秦至西漢前期的歷史系統(tǒng)地保留下來。作為史書典范,《史記》啟示世人保存古國文明,影響后人對正史的書寫,并于構建中華民族精神上作出重要貢獻。由于受傳記文學研究的影響,陳蘭村相較于歷史角度而更側重在文學視角上解讀著作價值。《史記》塑造了一百多個人物形象,極具文學感染力,讓傳記文學正式登上中國古代文學的舞臺。陳蘭村感嘆司馬遷詩人般的氣質,肯定其文章字里行間所傳遞的情感力量,評價《史記》展現了超越時代的寫作創(chuàng)舉。來自多個維度的解析,進一步豐富學生的思考。

針對“為什么大學生讀《史記》可以受益一輩子”的問題,陳蘭村提出三點理由,為學生提供新的思索方向。“第一,《史記》具有審美、欣賞、豐富人的精神生活的大用。”《史記》所扮演的角色,不僅是專業(yè)書籍,更是一個人的精神讀物。人受限于時空,而讀書可以突破客觀的局限,體驗別人的經歷。第二方面,《史記》兼具治國與做人的功用,教予人們處世之道。人物傳記宣示司馬遷的人格理想,每個主人公的言行舉止都具備廣泛的借鑒意義。此外,文章中的寫人藝術值得大學生受益終生。經過作者選擇,書中的人物代表性和典型性較強,常以對話獨白的形式流露心性。陳蘭村尤其強調:“《史記》借助大事與小事相結合的方法,刻畫人物性格。”大事即人物生平關鍵性事件和經歷,小事指向細節(jié)軼事,二者互為補充。他從傳記研究者的角度出發(fā),以韓信為例,通過分析關鍵性事件和細節(jié)片段,揭示韓信悲劇命運的必然性。

在閱讀方法上,陳蘭村認為三步策略值得一試:先讀《太史公自序》《報任安書》,知其人而近其心;泛讀與研究性閱讀相結合;了解與選擇重要注釋本。陳蘭村在《武帝本紀贊》中提煉出八字——“好學深思,心知其意”,啟示學子體會句子背后的深厚內涵,將《史記》中的哲思精髓內化于心。

陳蘭村引用旁人觀點,表達對《史記》閱讀的見解:“文與史之有益于世,不外一為可觀,二則可思。《史記》即是如此巨著。”無論談及哪個問題,陳蘭村將“思”的品質貫穿其中,鼓勵學生在思考中受益、成長,讓《史記》中的哲理精髓啟迪一生。

復旦大學進修學習

1982年,陳蘭村的人生迎來了一個重要的轉折。當時,學校中文系領導提出要求中年教師準備一年時間,開出一門選修課。陳蘭村愛好《史記》,老同事常元敬老師便鼓勵他說:“蘭村,你可以把《史記》范圍擴大,干脆開傳記文學課。”聽了老同事的建議,陳蘭村開始對傳記文學研究進行準備。

當時,國內有關傳記文學研究的專著幾乎沒有,只有少數的論文。他了解到國內復旦大學朱東潤教授已在帶傳記文學方向的研究生,此前,陳蘭村閱讀過朱東潤于1961年8月5日發(fā)表在《文匯報》的文章《漫談傳記文學》。文章開頭就說:“傳記文學是一個有優(yōu)秀傳統(tǒng),同時又有廣闊前途的文學部門。”朱東潤在文章最后提出了傳記文學今后的發(fā)展方向,陳蘭村閱讀后很受啟發(fā),他想有機會的話可以跟隨朱東潤學習。1982年初,在同事的幫助下,陳蘭村來到復旦大學中文系進修,指導老師是顧易生教授。

顧易生1956年考取朱東潤教授的研究生。畢業(yè)后留復旦任教,先后在中文系古典文學教研室、中國語言文學研究所中國文學批評史教研室工作,并長期擔任批評史教研室主任。顧老師的研究領域,廣泛涉及整個中國古代文學,尤其在唐宋文學和古代文學批評史教學和研究上取得了突出成績。他與王運熙教授共同主編的《中國文學批評通史》多次獲得國家和上海市的大獎。

陳蘭村回憶,當時,顧易生不住在學校宿舍,在市區(qū)有自己的房子。陳蘭村就到他府上拜見。當年顧老師只50多歲,看起來很年輕。他與陳蘭村談了進修期間主要看的書目,還讓陳蘭村可以去旁聽82年畢業(yè)班的課。因這個班選修課多,陳蘭村后來又完整聽了章培恒教授的《晚明文學》選修課。

陳蘭村后來訂了具體的進修計劃,請顧易生指導。顧易生看得很仔細,又提出一些具體建議。在顧易生的指導下,陳蘭村決定學期結束前要寫篇關于《史記》的讀書報告,以論文的形式交給顧易生。接下來,陳蘭村大致半個月去顧易生府上請教一次。

顧易生的為人和治學深深影響著陳蘭村。顧易生知道陳蘭村的進修目的是學習和研究傳記文學,因此,他特意帶陳蘭村上門拜訪朱東潤。就這樣,陳蘭村如愿得到了朱東潤的悉心指導。

朱東潤的悉心指引

陳蘭村始終把朱東潤作為傳記文學研究的引路人。當時,朱東潤已經86歲,但還在帶研究生,繼續(xù)創(chuàng)作傳記。他不僅熱情接待了陳蘭村,還讓陳蘭村跟隨他聆聽公開課,陳蘭村深受鼓舞,他還向朱東潤的研究生了解傳記文學課的情況。

朱東潤原名朱世溱,是泰興縣城人,1896年出生,他的名字來自《論語·憲問》“東里子產潤色之”句子中。1913年秋,朱東潤赴英留學,次年進入倫敦西南學院讀書,課余從事翻譯,以濟學費。1916年初,朱東潤放棄學業(yè),毅然回國參加反對袁世凱復辟稱帝的斗爭。1917年秋,朱東潤應聘至廣西省立第二中學任教,開始了他長達七十余年的教學生涯。1919年,朱東潤回到江南,任南通師范學校教師。1929年,他出任武漢大學特約講師,受聞一多先生委托開設中國文學批評史課程,后晉升為副教授、教授。抗戰(zhàn)爆發(fā)后,他憤然離開淪陷的家園,繞道東南亞,遠赴大西南,為維護民族生存而斗爭。1942年8月任重慶中央大學教授,1947年夏,至無錫國學專科任教,后又任江南大學教授。

1952年全國高等院校院系調整時,朱東潤調入復旦大學中文系任教授,1957年起任復旦大學中文系主任。解放后,朱東潤以空前的熱情投身于祖國的文化教育事業(yè)。1979年5月,朱東潤以83歲高齡加入中國共產黨,表現了他對共產主義的忠誠信念。1981年朱東潤被國務院學位委員會聘為博士研究生導師。他還歷任國務院學位委員會第一屆學科評議組成員,國務院古籍整理規(guī)劃小組成員,中國作家協(xié)會理事,上海古典文學學會名譽會長,《中華文史論叢》主編等職。朱東潤先生于1988年逝世,享年93歲。

朱東潤的《中國文學批評史大綱》,是最早的文學批評史專著之一,是該學科開創(chuàng)時期頗有影響的奠基之作。他先后創(chuàng)作近10部傳記,推動我國傳記文學的發(fā)展,是我國現代傳記文學的開創(chuàng)者之一。

陳蘭村說:“從得到朱東潤的教導開始,我自此后的教學與研究,都與朱先生分不開。我雖然沒有成為他的入門弟子,但從內心把他作為我學習的榜樣。”

2019年10月,陳蘭村在《傳記文學》刊物上發(fā)表一篇短文,展示了他與朱東潤學術上的傳承關系。回憶這段歷史,陳蘭村毫不夸張地說:“朱東潤是我傳記文學研究的引路人。”

口述歷史11:

朱東潤先生對傳記文學發(fā)展的預見

20世紀80年代初,我在浙江師大前身浙江師院教書,思考開設選修課,一位老同事建議我開傳記文學課。我查了有關資料,最先看到復旦大學朱東潤教授發(fā)表在《文匯報》1961年8月5日的文章《漫談傳記文學》,文章開頭就說:“傳記文學是一個有優(yōu)秀傳統(tǒng),同時又有廣闊前途的文學部門”。朱先生在文章最后提出了傳記文學今后的工作,我歸納有以下幾點:1.選錄校釋古代作品;2.作一部傳記文學史;3.寫一部傳記文學的理論著作;4.翻譯國外優(yōu)秀的傳記文學作品;5.最主要的還要更多的更好的傳記文學創(chuàng)作。當時我十分興奮,朱先生的文章一下給我指明了選修課的方向。今天看,朱東潤先生對傳記文學的預見和提出的任務已大多實現了。

在當時,國內研究傳記文學的學者還很少,我想到復旦去向朱先生學習。1982年春節(jié)后,如愿到復旦進修。我在導師顧易生教授引薦下上門拜訪朱先生,受到他的熱情接見,聽他暢談傳記文學一個下午,終生難忘。我又去聽過兩次他公開的課。還向他的研究生了解傳記文學課的情況。1982年下半年我回校,就給本科生開設傳記文學選修課。同時,把在復旦學到的知識,寫論文發(fā)表,并開始編寫傳記文學史和作品選。這為我后來出版《中國傳記文學發(fā)展史》和《中國古代名人自傳選》等傳記研究成果打下基礎。

到了20世紀90年代后,國內傳記文學迅速發(fā)展,新的傳記文學作品大量出版,翻譯的外國傳記作品也不斷上架。在傳記文學理論方面,近三十年成果特別顯著,最有代表性的著作,有趙白生的《傳記文學理論》,楊正潤的《現代傳記學》。更為可喜的是,不論是傳記文學創(chuàng)作還是理論研究上都涌現出了大批的優(yōu)秀作家和學者,著名的如王朝柱、葉永烈、桑逢康、韓石山、韓兆琦、郭久麟、徐光榮、張新科、全展、王成軍等群星燦爛。外國傳記的翻譯與研究上楊國政、唐岫敏等都有卓越的成績。這些傳記文學發(fā)展新貌是新中國成立70年來最欣慰的成就。同時,這也印證了朱東潤先生半個多世紀前提出傳記文學是個有廣闊前途的文學部門的論斷。

學術無止境。朱東潤先生對傳記文學提出的預見和任務,鼓舞著后來者為傳記文學繼續(xù)努力,讓傳記文學這個文學部門發(fā)展更強大,我們義不容辭,任重道遠。

1988年,朱東潤逝世后,復旦大學中文系召開紀念朱東潤的學術討論會,陳蘭村受邀參加并發(fā)言,他說:“朱先生對我的影響是一輩子的。他的為人和他的傳記文學創(chuàng)作與研究,都值得我學習。”

選修章培恒的《晚明文學研究》課

在復旦大學進修期間,陳蘭村還選修了當時中文系主任、著名古代文學教授章培恒的《晚明文學研究》課,以后多次與他交往。章培恒出版過《中國文學史》,他的古代文學研究觀點,為陳蘭村后來編寫《中國傳記文學發(fā)展史》打開了思路。每次說起章培恒,陳蘭村都充滿敬重之情,他對章培恒的教導永遠銘記在心。

口述歷史12:

憶章培恒老師二三事

1982年2月,春節(jié)后,已步入中年的我去復旦大學讀書。我和一起去進修的同事裘惠楞老師在當時復旦中文系79級班里旁聽,同時選修了章培恒老師的《晚明文學研究》課。

章老師上課,喜歡兩手撐在講臺兩邊,而把視線注視著講臺的一角,語音較平,初聽起來以為他都是在背誦自己的講稿。其實他沒有講稿,但一字一句,清晰地講來,非常容易記錄。他的記憶力非常好,不時把所引材料直接用繁體字寫在黑板上。我至今保留著他完整課堂筆記,有時拿出來再重讀一遍。我發(fā)現他一堂課總是完整地講一個問題,完全像是一篇觀點鮮明、論據充分、論證周密、結構完整、邏輯嚴謹的論文。

他的講課學術視野開闊,有獨到見解。內容主要是圍繞題目晚明文學展開。講了晚明文學在中國文學史上的地位,它的思想基礎,代表作家,新的內容及其意義,藝術特色,與西方文藝復興時期文學的比較,晚明文學的發(fā)展過程,跟清初文學的比較、晚明精神的衰落,結束語等九個題目。講課內容實際牽涉到整個中國文學史,聯系到明代的哲學,又聯系到西方文藝復興時期的文學。其中論晚明文學新內容,指出是對欲望的大膽肯定,在某種程度上對個性自由的追求,又對這種新內容作出評價。

1982年上半年,章老師沒有文學史課程。為了學習章老師的文學史,我向當時旁聽的79級一個同學借來他以前聽章老師講先秦至魏晉南北朝文學史的筆記,在課余抄錄。那位同學的筆記很詳細,有兩本,我來不及抄,請同事裘惠楞老師一起抄。這樣就把章老師主講的那一段文學史課補學了。

我后來看章老師和駱玉明主編的《中國文學史》以及《中國文學史新著》,書中以人性發(fā)展作為文學發(fā)展的主線,這對此前的幾種文學史是個突破。但我覺得,其類似觀點在《晚明文學研究》選修課,以及早一點講先秦至魏晉南北朝文學史里已初露端倪。聽了章老師的課,我后來進一步注意他在相關論文中的一貫學術思想了。

1993年前,我所在的浙江師范大學邀請章培恒老師來校講學。由于我去復旦讀過書,認識章老師,中文系叫我去陪同,課后曾去蘭溪游地下長河。

1993年10月15日,章老師和教育部的馬樟根先生來金華出差,章老師與中文系教師在學校同輝閣舉行了座談。那時,我們學校剛獲悉,經國務院學位委員會通過,本校中文系的古代文學專業(yè)已獲得碩士學位授予權。章老師說,古代文學一般習慣分先秦、唐宋、元明清三段教學,不少高校中文系設立碩士點也是這樣設立研究方向的。但古代文學的研究總要發(fā)展,你們申報的兩個方向是傳記文學和傳統(tǒng)文化,這就打破了習慣做法,是個發(fā)展。傳記文學研究在復旦也很重視,朱東潤先生曾致力于傳記文學研究和教學,現在你們這里也把傳記文學作為研究方向,對推動傳記文學研究將會發(fā)揮重要作用。到了1994年4月23日,我終于看到國務院學位委員會文件1993(39)第五批博士、碩士專業(yè)點名單,其中有浙江師范大學的中國古代文學專業(yè)碩士點。后來,梅新林教授當浙師大校長期間,也請章培恒老師當特聘教授。

陳蘭村說,章培恒老師對浙師大的貢獻很大,他只是其中的受益者之一。章培恒本人嚴謹的治學態(tài)度,對中國文學的古今貫通,對年輕人的學術扶持,對中國文學研究的豐碩成果,他的人品與文品,這一切都值得后人學習和繼承。

走上傳記文學教學與研究之路

1982年9月,陳蘭村從復旦大學進修后回到金華,除了教原有的古代文學基礎課,第一次新開了傳記文學選修課。因當時學生可選修的課少,所以大多數同學都報名選修了。

為了第一次傳記文學課,陳蘭村做了比較充分的準備。首先,他在當年的暑假編寫了《古代傳記文學》講義,油印發(fā)給選修的同學。陳蘭村的講義體例,參考了老教師常元敬老師編寫的《目錄學》講義。講義分三部分,第一部分是教學提綱;第二部分是附錄,包括現有本系教材中古代傳記文學篇目,現行中學語文課本入選古代傳記文篇目,本課參考文章索引;第三部分古代傳記文學資料選輯。

這個教學提綱有明確的教學目的和要求:一是初步了解中國古代傳記文學的發(fā)展概況及其優(yōu)秀傳統(tǒng),增進學生的愛國思想及道德品質。二是講讀古代優(yōu)秀的傳記文學作品,學習古代傳記文學的有關理論,擴大學生的知識面,為以后進一步研究古代傳記文學作準備或寫作新的傳記作借鑒。

這個教學提綱的特點是資料選輯,保證了所講主要內容和觀點都有文獻依據,教師不是隨意發(fā)揮,而是在文獻依據的前提下講解或舉例論證說明。陳蘭村認為這樣可以整體提升這門課程的學術性。陳蘭村在校內本科和函授本科開這門選修課一直到退休,但每次都有改進,而且后來有了自己出版的教材,學生閱讀也更方便了。

1984年6月,陳蘭村發(fā)表了第一篇傳記文學論文,題為《略論我國古代傳記文學的起源》,發(fā)表在西安《人文雜志》1984年第3期。該刊是陜西省社科院辦的社科期刊。后來,《新華文摘》1984年9月號轉載,人大《古代近代文學研究》1984年第13期全文復印,《文摘報》(光明日報出版社辦)1984年第149期(1984、8、10)摘要。《文薈》(福州)1985年第1期摘要刊發(fā)。

讓人欣喜的是,也是從20世紀80年代開始,我國的傳記創(chuàng)作進入了蓬勃發(fā)展的階段,傳記以專著、專刊、專欄等多種形式涌現在新時期的文學舞臺上。伴隨而來的對傳記文學的評論和研究也得到了較好地發(fā)展。

陳蘭村也正式走上傳記文學教育與研究之路,先后出版了一系列研究成果。晚年,他回憶自己半生與傳記文學結緣,使他有了一個貫穿始終的專業(yè)愛好,他最深的體會是“認準方向,結友同行”。從這一時期開始,陳蘭村堅定地把學習和研究傳記文學與古代文學作為自己的學術方向。

看婺城新聞,關注婺城新聞網微信

<sup id="ecicy"></sup>